初识中国山水画杰出大家——国家一级美术师、江苏省书画院院长、中国艺术研究院研究员、江苏省文史研究馆馆员薛亮的名作,奇谲瑰丽的色彩、工整流畅的线条、空幽深远的意象,仿佛置身画中天地,观山览水、闻风听雨、赏景品意,给人以强烈的视觉冲击与情感共鸣。作为当代最具影响力的山水画画家之一,薛亮的作品多次参加国内外大型美术展览,屡获大奖,并多次在国内外举办个人画展。出版个人画集6部,近二十余件巨幅作品被国内各大美术馆、博物院等机构张挂收藏。

身为艺术创作者,如何对自然物象与传统笔墨语言整合重构,对民族文化与现代理念创新转换,是薛亮至今都在研究和思索的课题。而每每看到大自然的宏阔山水、光影变幻,敬畏之情、赤子之心总会油然而生。日前,薛亮在宁接受“学习强国”江苏学习平台专访,结合艺术实践畅谈学习贯彻习近平文化思想的深刻感悟,对如何推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展讲述自己的见解和思考。

薛亮

结缘山水,触类旁通中汲取艺术养分

薛亮自幼便与山水结缘深厚。出生于因江而生、因江而兴的泰州靖江斜桥镇,广袤的江北平原上,有一座他心中至今难忘的孤山,正是这座看似不起眼的小山,承载着他少年时期对大山的渴望、憧憬与期待。

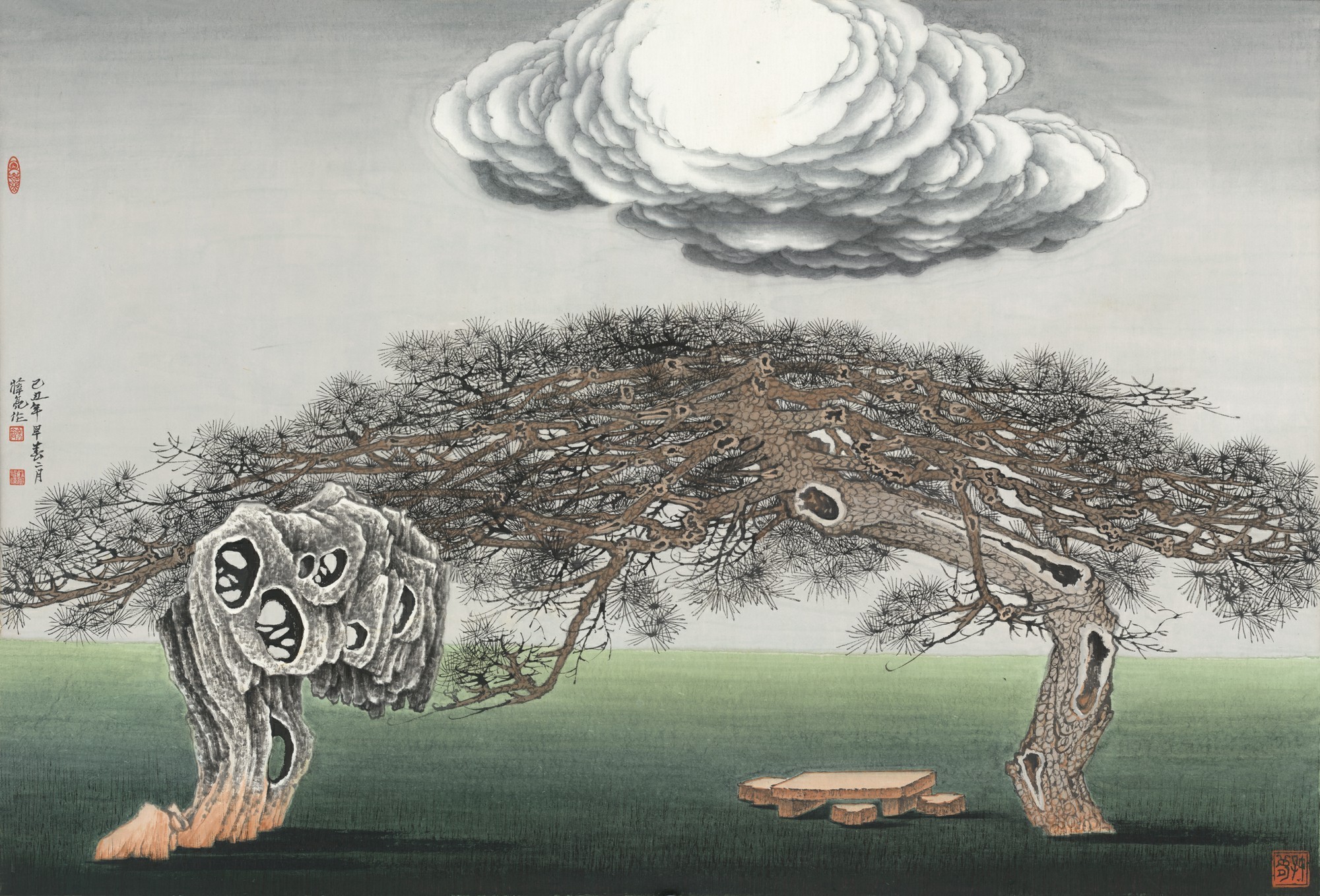

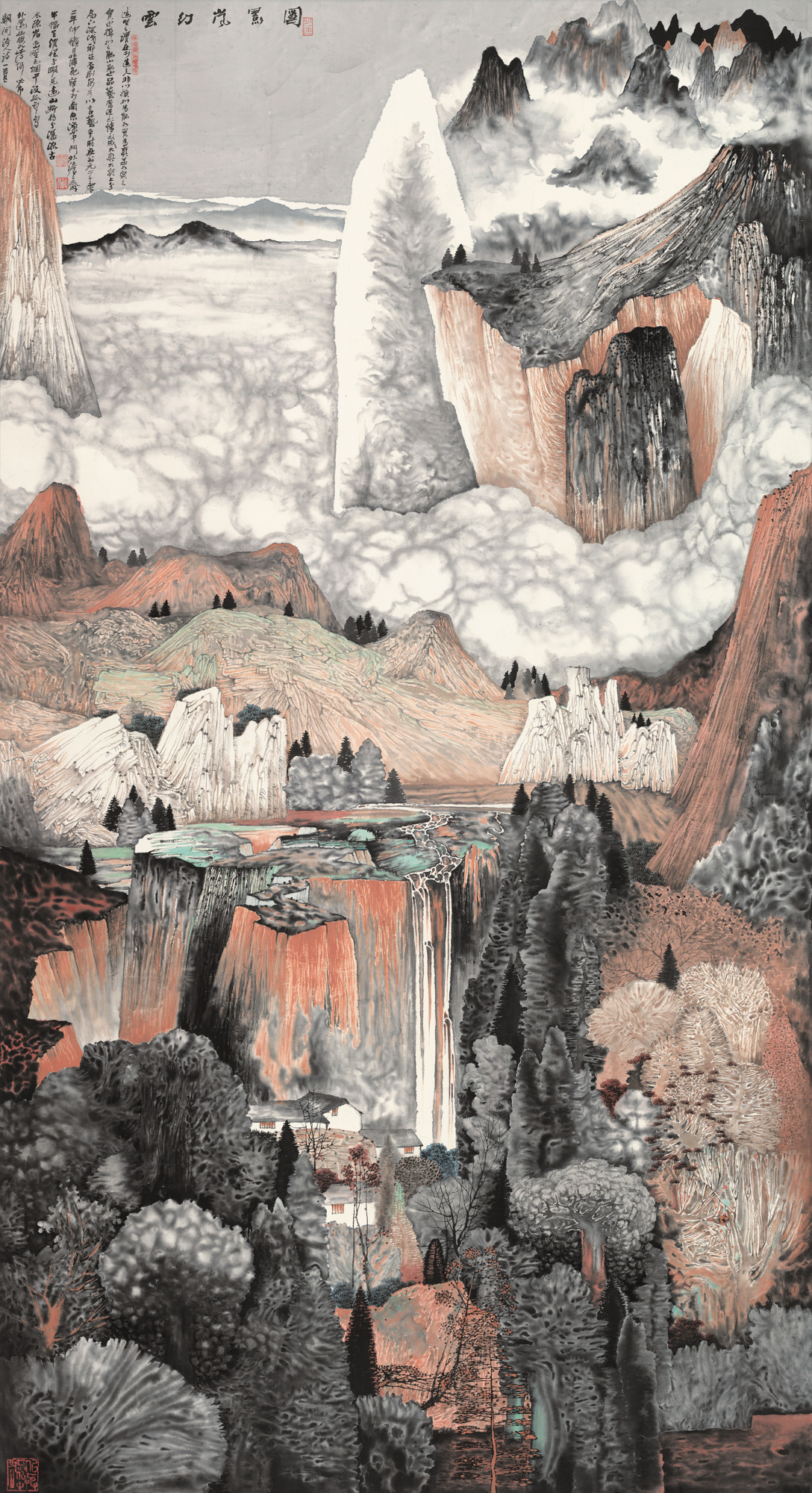

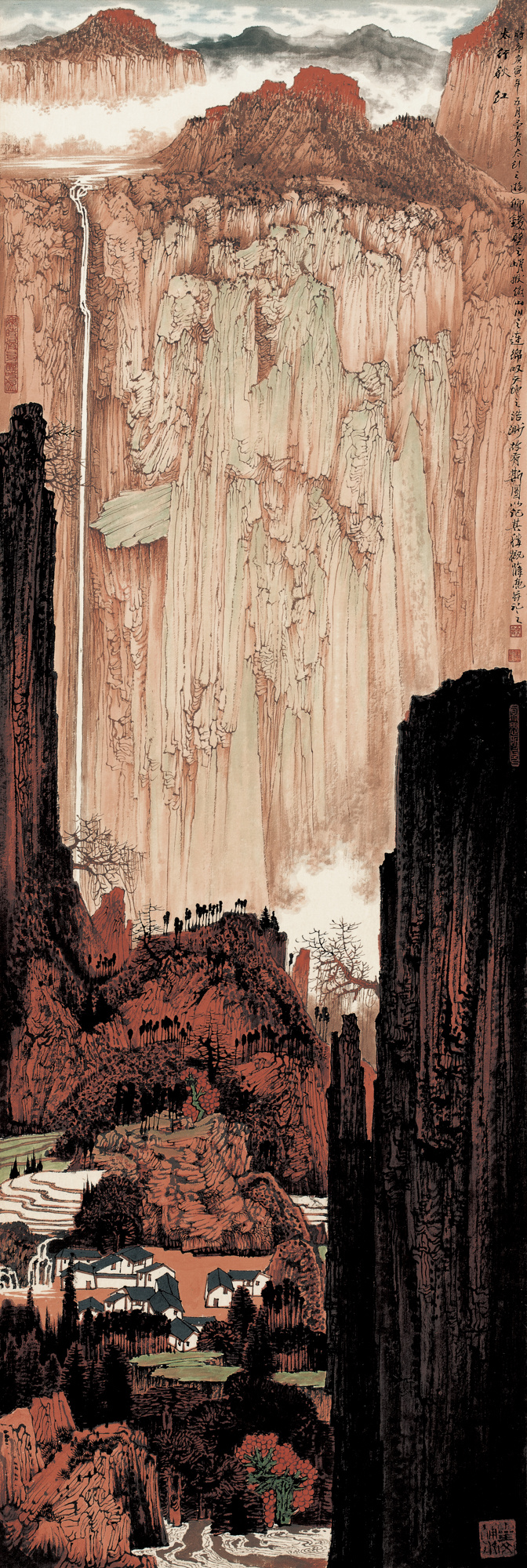

《华岳春晖图》

谈及自己为什么走上艺术之路,薛亮回忆,高中时期一次从邻乡寄宿学校回家的经历,让他埋下了内心那颗“种子”。

“那个年代,公共汽车、便车都很少,学校离家也比较远,每个星期六都要走上25公里。”某个傍晚的回家路上,薛亮看见天边云起云落、云卷云舒,落日余晖,暮霭浮沉,听到虫鸣鸟叫,潺潺水流……这些物象给他心中留下了深深印迹,顿时有了一种强烈欲望——要把这一切画下来。自此,薛亮开始不断画画,不停摸索。过人的天赋和不懈的努力,让彼时的薛亮在当地有了些名气,也让他的艺术之路愈加明晰。

《意中天地》

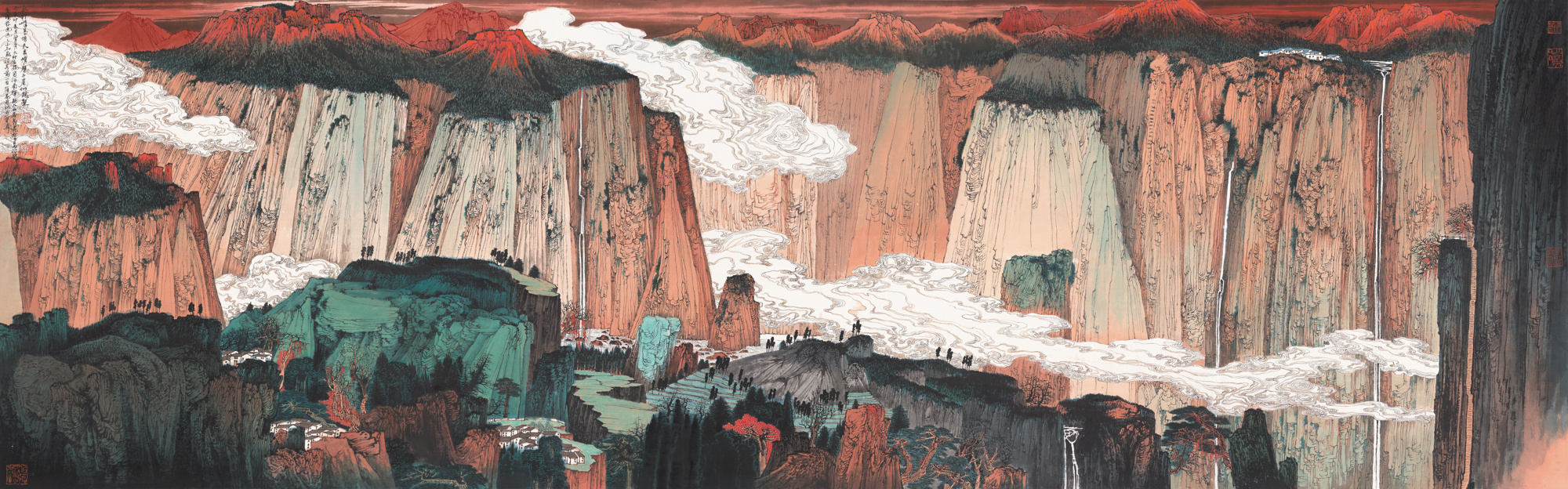

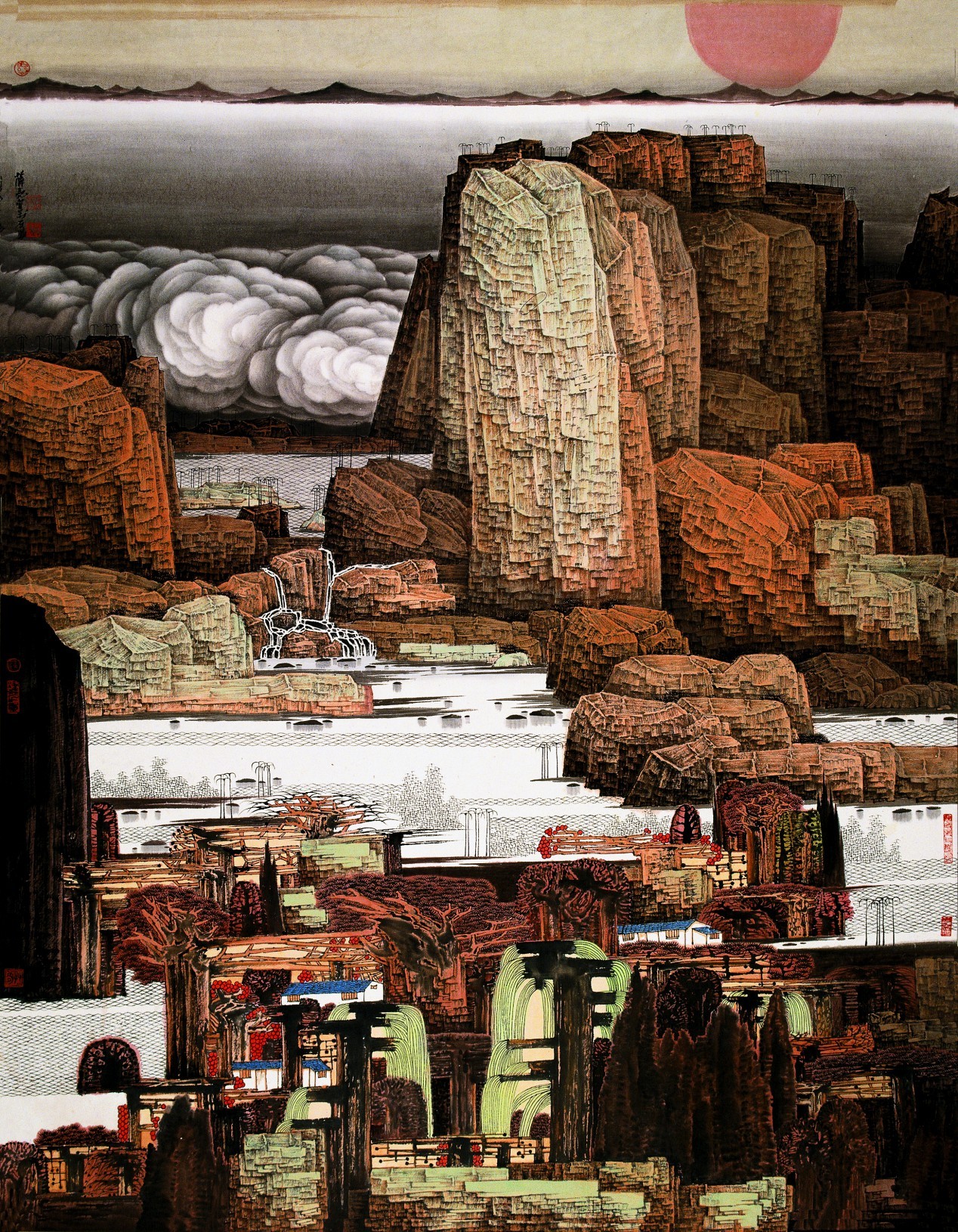

《太行峰高倚天立 峭壁千崖似铁壑》

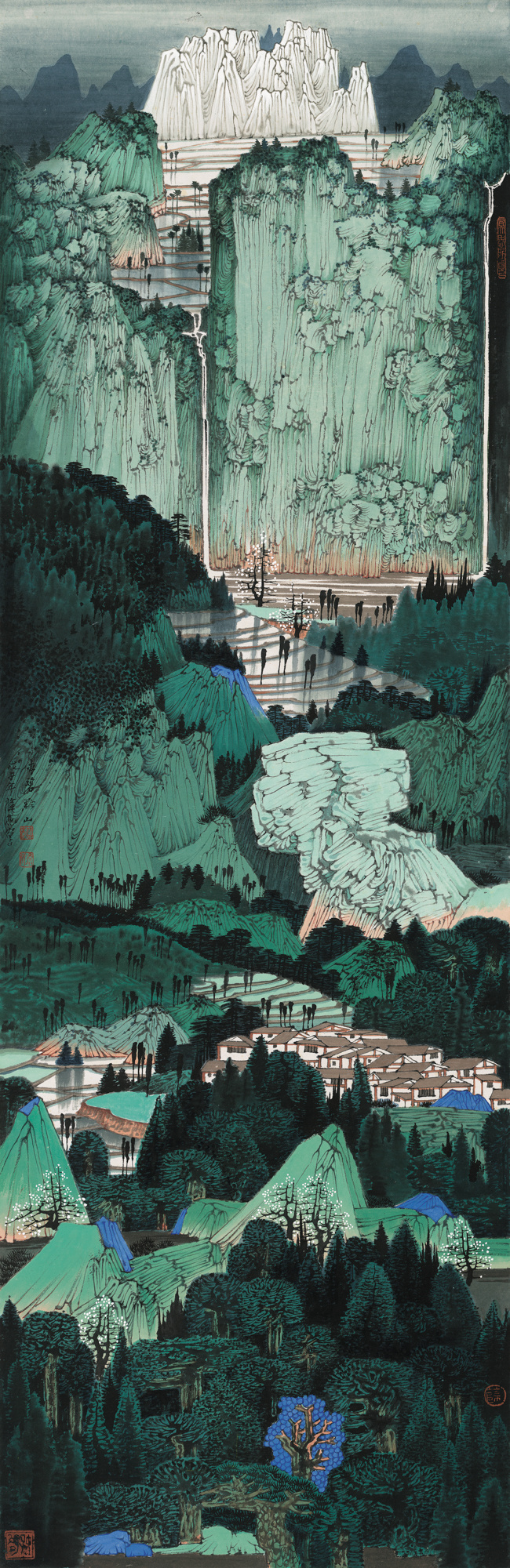

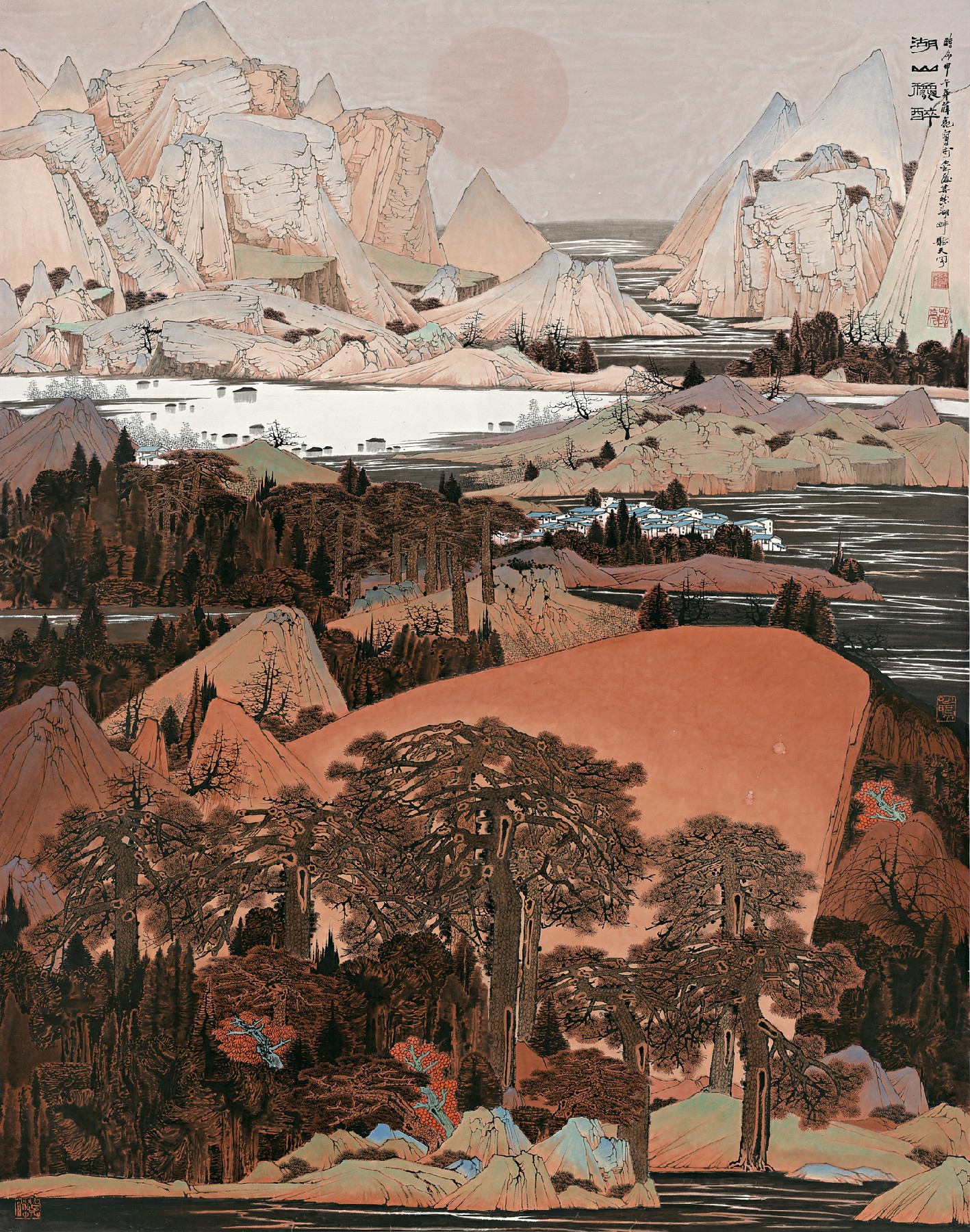

《青碧黔山》

一次偶然的机会,薛亮在亲戚家中发现了一箱美院的专业书籍,里面详细介绍了苏联美术绘画教程。从单个几何到用图配色,这些书籍内容丰富、理论翔实,被薛亮视若珍宝。后来,他又在父亲的支持下辗转学会水墨画、素描与图案、速写、文艺理论、色彩等多项绘画技巧。1978年,薛亮怀着一腔热忱报考南京艺术学院。在3600个考生只录取1个的激烈竞争中,薛亮凭借优异成绩脱颖而出,正式迈入艺术殿堂的大门。

“我是个夜猫子,大学时期晚上的教室不关灯,我就经常通宵达旦地画画。白天躁气,晚上静气,作画能心无旁骛,回归本真。”学校里专业系统的理论传授让薛亮深感美术的世界天高地阔,也深知自身的差距与不足,他开始在那方小小的艺术天地里,苦临苦练东西方经典名作,在思索与探寻中取多位大师之长,为我所用,艺术造诣不断提升。回首那些与艺术相识相知的学习生涯,薛亮感言:“那些从生活、学校、大自然中汲取的艺术养分,都是我扎扎实实快速成长的珍贵宝藏。”

《长风破浪会有时 直挂云帆济沧海》

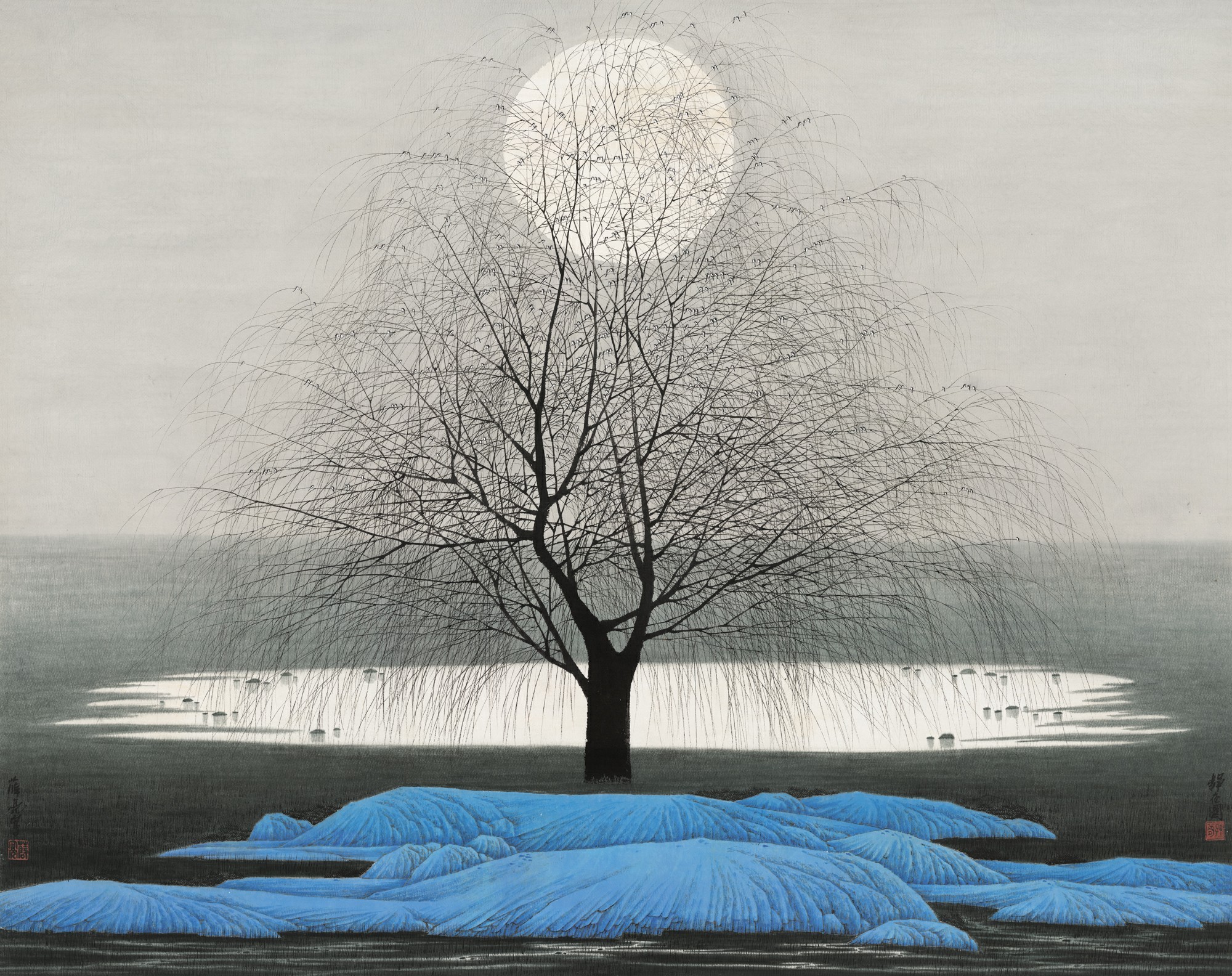

《静夜图》

《挥毫又写梦中山》

化古为新,用古代城砖建现代大厦

中国山水画均衡、和谐的美感,往往体现出画家高超的绘画能力与深厚的文化积淀,也传递着画家的精神诉求与情感寄托。“人人心中有,人人笔下无”是薛亮追求的艺术上既自我,审美上又大同的理想境界,也为人们打开了一条走进当代山水画的全新通道。

《云幻岚影图》

《苍瞑》

“汉字的外形与结体是我每一张绘画构图的主旋律,它的均衡、对称、变化以及笔势的抑扬顿挫,都体现着中华绘画的美,正所谓是‘书画同源’,给我带来很多启发。”薛亮独具特色的创作风格可以从二十世纪八十年代说起,面对“以书入画”的传统命题,汉字独立又统一的构成美走进了他的视野,从整体章法到单个字的布白分割、点画变化、呼应关系等都很有道理,让他不仅获得笔法与线条上的借鉴,还大胆地将其结构融入到山水画的构图之中。

不只是书法,凡是古今中外经典的绘画语言,只要合乎薛亮当时作品的精神内涵,他都会不停在其中发现适合自己的优良基因,不露痕迹地在画面里演绎,博采众长,加以运用。“我是一名杂食主义者,凡是能为我所用的绘画作品,我都会仔细消化反刍,把最美的东西变成我自己的绘画语言。”用古代城砖建现代大厦,恰似道出了薛亮对传统艺术传承和创新的理解。

《湖山秋醉》

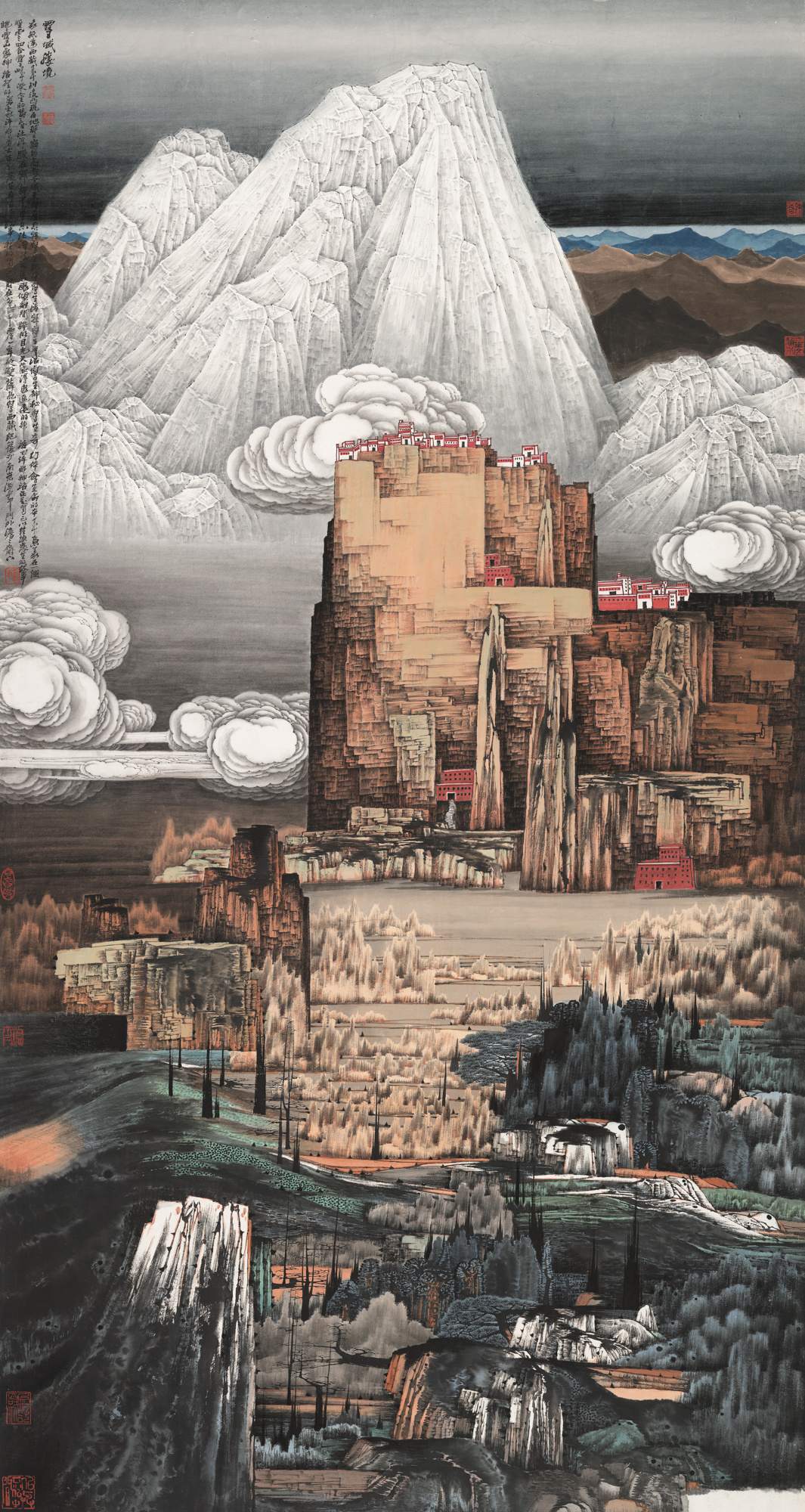

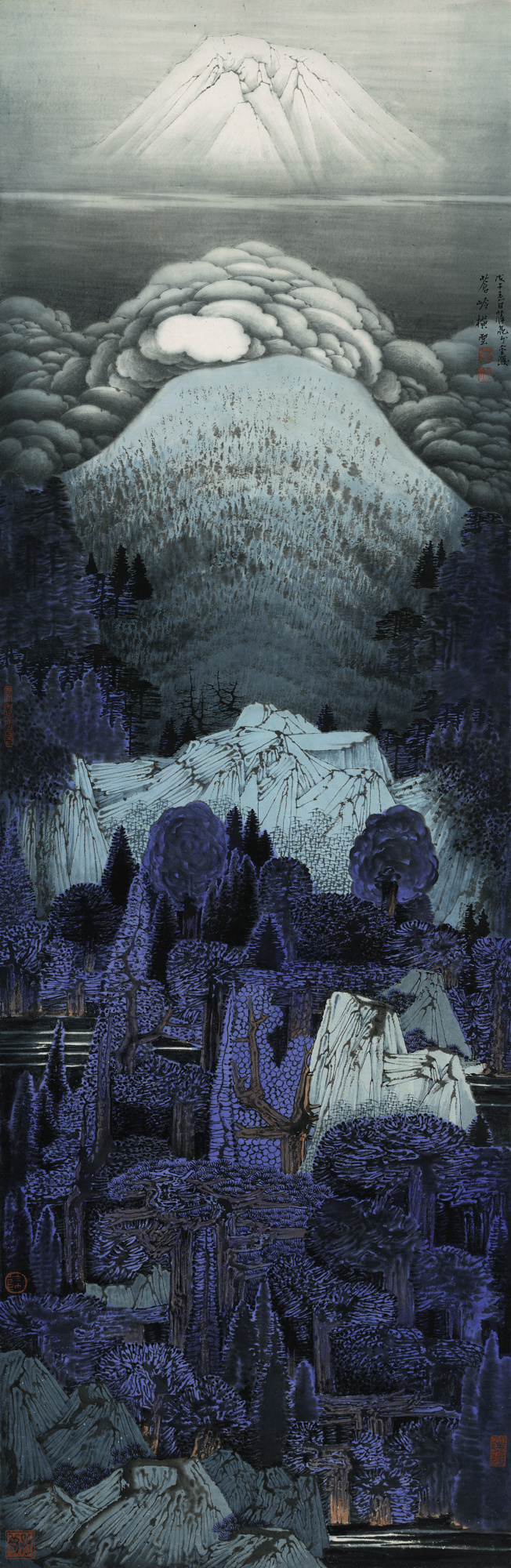

《雪域胜境》

《云泉高致》

在不断的创作思考中,薛亮的思绪逐渐明朗,目标也逐渐清晰。1988年,中国美协举办“中华杯中国画大奖赛”,中国老中青三代画家,几乎人人参赛。当时作为新华日报的一名编辑,薛亮将工作之余创作的一幅题为《晓意萌动人声喧》的画作,寄给了大赛组委会。这幅作品获得了大赛山水组唯一的一等奖。

获奖证书

“这个奖当时在全国小有轰动,让江苏美术界、文化界十分欣喜,称江苏美术界出了个‘状元’,自此我也开始慢慢形成自己特有的创作标签。”薛亮感慨地说,那次获奖离不开当时新华日报对自己的培养与认可。自1982年毕业后,薛亮便进入新华日报从事美编工作。夜班的工作机制与他的作息规律不谋而合。别人认为又苦又累的夜班编辑,在薛亮看来,熬夜不仅可以激发创作灵感,而且白天还有大把时间可以充分利用。在轻松完成美术编辑工作的同时,他仍在不停完善雕琢着笔下的山水世界,力求找到自己的艺术语言。

“我的艺术青春期是在新华日报当版面美术编辑时逐渐成熟的,那时候经常会与不同专业背景的编辑同事互相交流工作体验,每天夜里听值班总编谈稿件、定标题的同时,也培养了我对事物的观察、分析能力。”15年的朝夕相处,让薛亮在新华日报老编辑、老记者的身上学到了认真严谨的工作精神,也令他至今都感恩新华日报的沃土滋养。

《太行秋红》

保持“文心”才会有所创新

中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,时代的发展,赋予艺术家求知探索的精神欲望,创作心境也需不断发展创新。作为深耕中国传统书画领域的赶路人,薛亮认为,艺术创作应是为人民服务的,我们应该永远保持一颗中华文明的“文心”,即中国绘画中的诗意之美、韵律之美、笔墨之美和永远用一颗赤诚之心观照世界、描绘祖国的大好河山。“既要保持个性与共性的和谐统一,又要体现鲜明的民族特色,把自我融入大众,创作出让群众鼓掌叫好的艺术作品。”薛亮说。

纵览薛亮的系列画作,那些令人深思的图示与色彩,纯澈、深邃,变幻莫测的画风创造出令人心醉神迷的、超人间的净土世界。在这里,人们完全放松地领略静穆之美,倾听隐于其间的天籁之音,感受到大自然的震撼力量。

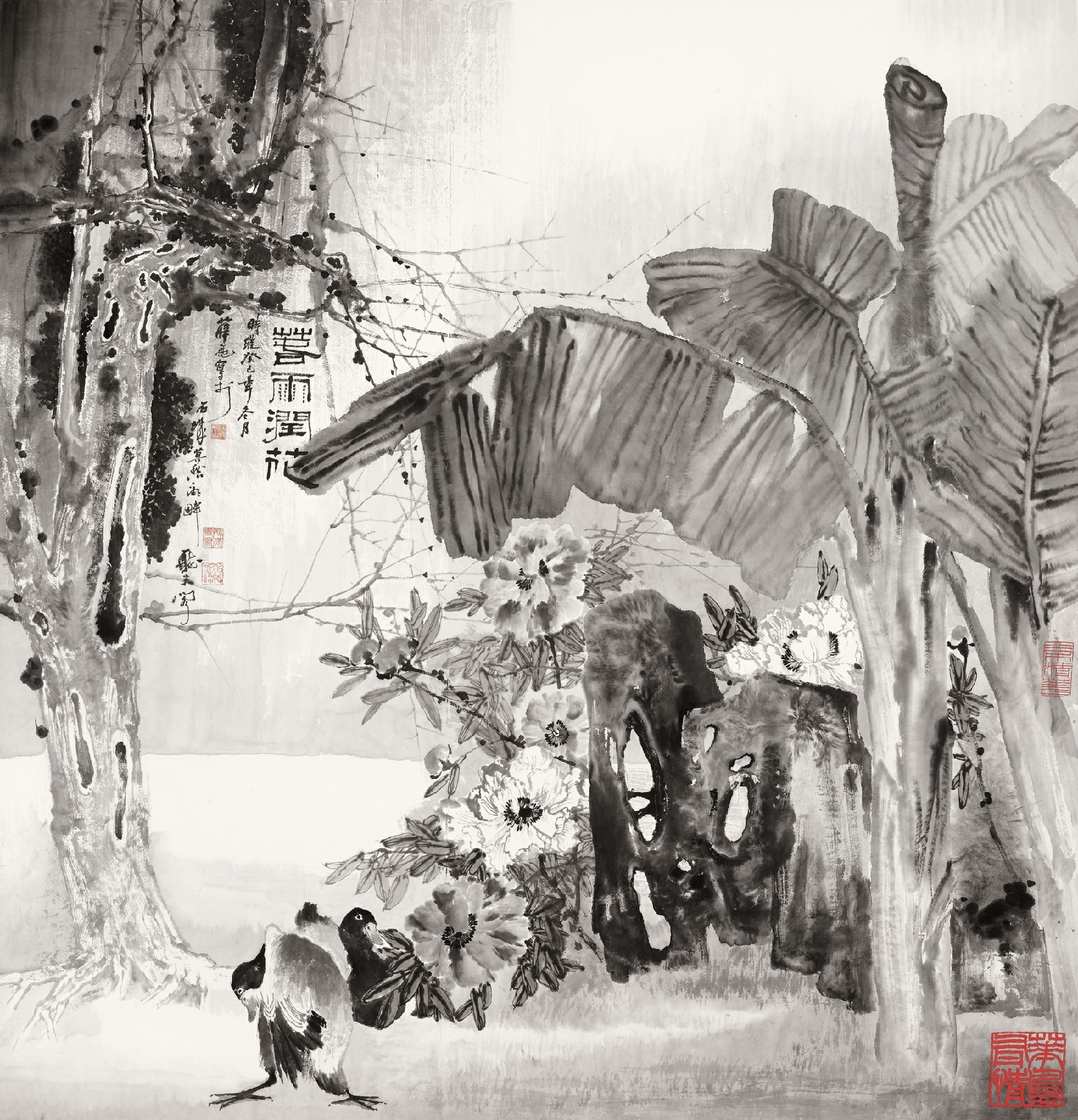

暗香浮动

《春雨润花》

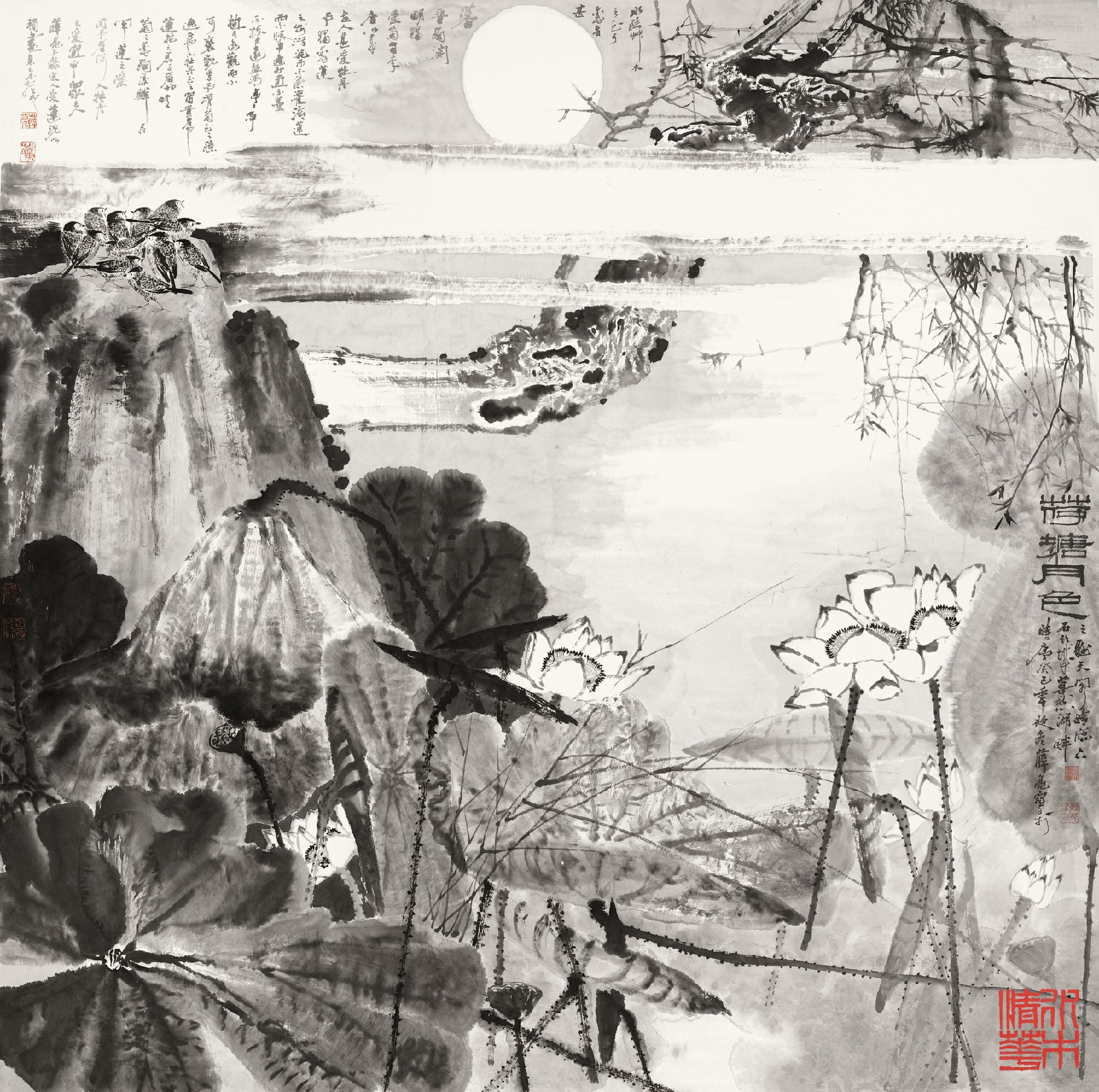

《荷塘月色》

他的画作也被多位美术同行赋予“细笔山水”“心象山水”等诸多称谓,但薛亮对这些溢美之词并不认同。他说,“中国山水画本身并没有工笔、写意之分。作画的过程中,由于创作者提按顿挫的熟练运用,心境不一却往往有神来之笔,每个艺术创作者都要学会能动地、合理地、恰当地利用一切绘画语言表达出画面的精神内涵,传达出新的意蕴。”

花甲之年,薛亮仍坚持每天十多个小时的个人创作,深夜作画已成为他几十年如一日的习惯养成。从油画到山水国画,再从山水国画到油画,薛亮行走于这两种绘画艺术之间,感受到艺术殿堂的无穷浩瀚。

《苍岭横云》

“过去画一个平方尺的作品,通常需要三天三夜时间,现在需要更长时间了。”薛亮说,“我的画画过程或许与其他画家不同,许多画家往往考虑画什么,我是先有一个抽象的感觉,然后理性地利用头脑中的内存去组织出能表达这种意境的物象、结构,这种创作方法具有循环性、繁衍性。”

对于艺术创作,薛亮反复强调要持之以恒、深入探索、不忘初心。“中国画承载着中华民族的智慧、文化,需要薪火相传、代代守护。建设中华民族现代文明,对于当代艺术创作者来说,一定要积极主动将创新精神融入创作实践。一方面要广泛汲取传统滋养来强化笔墨学习,不断提高绘画技巧和本领,另一方面要深入基层、深入一线、深入生活,不断升华内心深处对这片土地的热爱,唯有这样,才能创作出通情达性而又真正打动人心的艺术佳作来。”薛亮说。

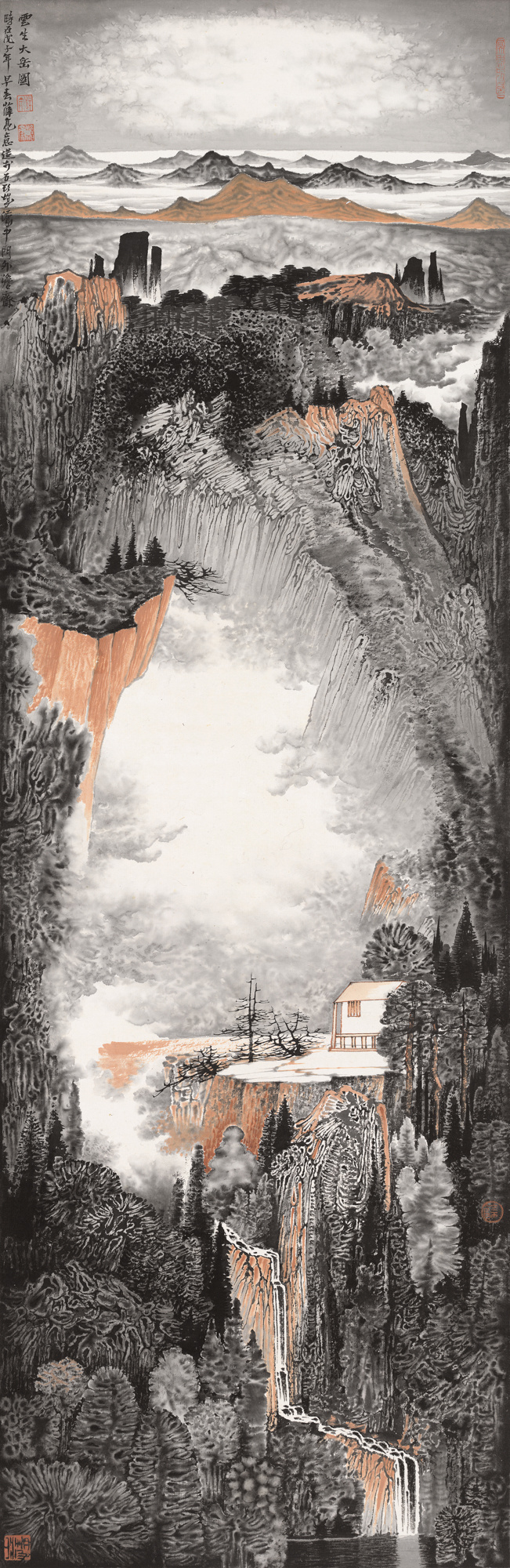

《云生大岳图》