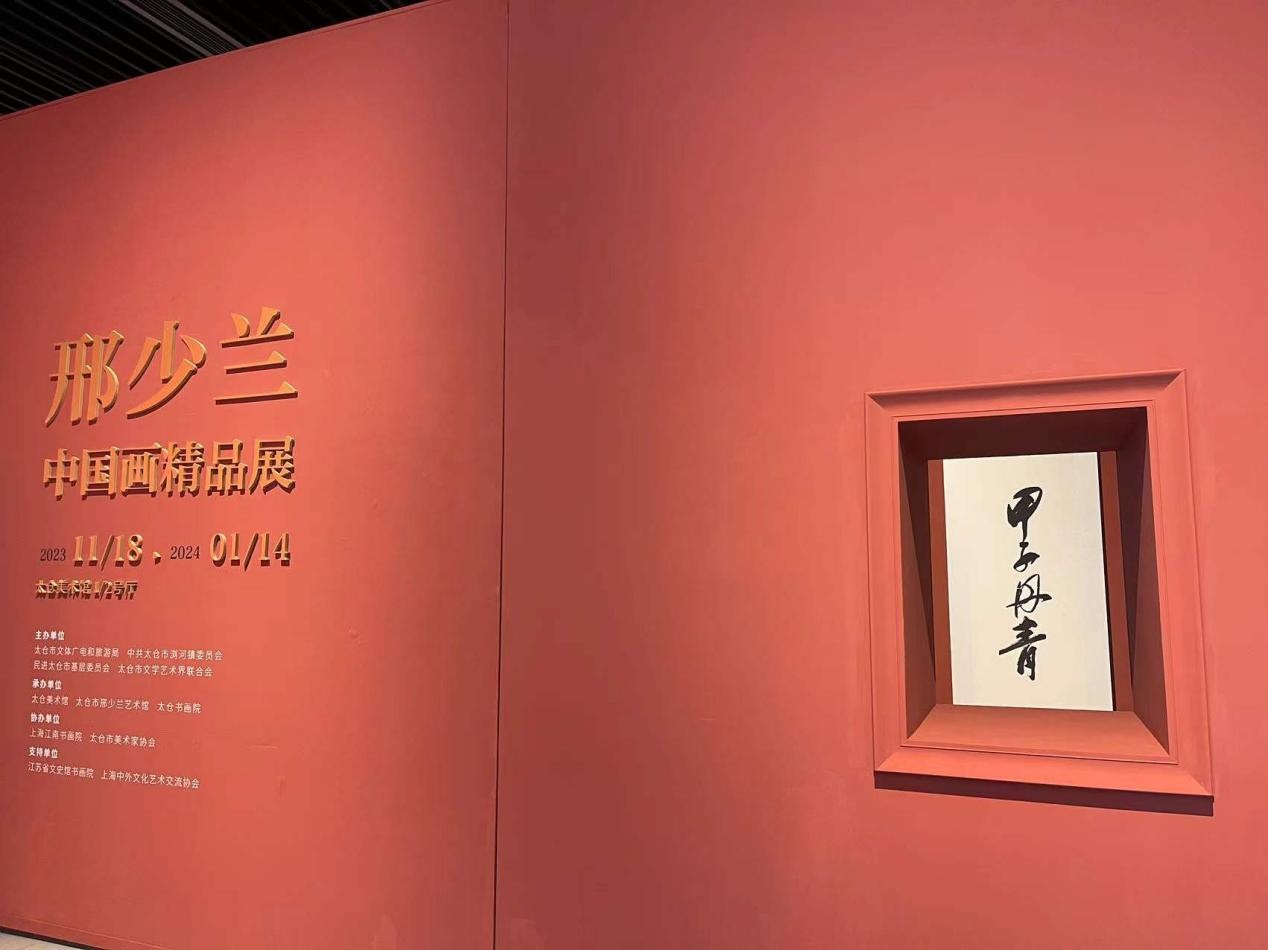

12月2日,一场精彩的笔墨盛宴——“甲子丹青——邢少兰中国画精品展”在太仓美术馆正式开幕。徜徉70余件画作之间,一幅幅大川大河、重峦叠峰跃然纸上,或淡雅清秀,或浓墨重彩;跟随画作,仿佛回到充满烟火气的遥远岁月,画作背后的感人故事不时引发悠长回味……

勾勒山水则雄秀苍润,写意兰草则线条细劲挺拔、圆转自如。有大家观展后赞“皆具备大气象、大气势”,让人想到娄东画派的领军人物王原祁,颇具“笔端金刚杵”之气魄,具有无穷的力量、无穷的生命力,更有赞誉为“王者归来”,认为这是一场“极具艺术感染力、文化震撼力和未来穿透力的高品质展览”,“经过一个甲子的文化养育,才使得邢少兰先生的作品成为高原上的高峰般的精品艺术。”86岁的邢老,宝刀不老,依然透露出肩负责任、锲而不舍的艺术态度和贯通古今、博采众长、入其境界的人文精神。

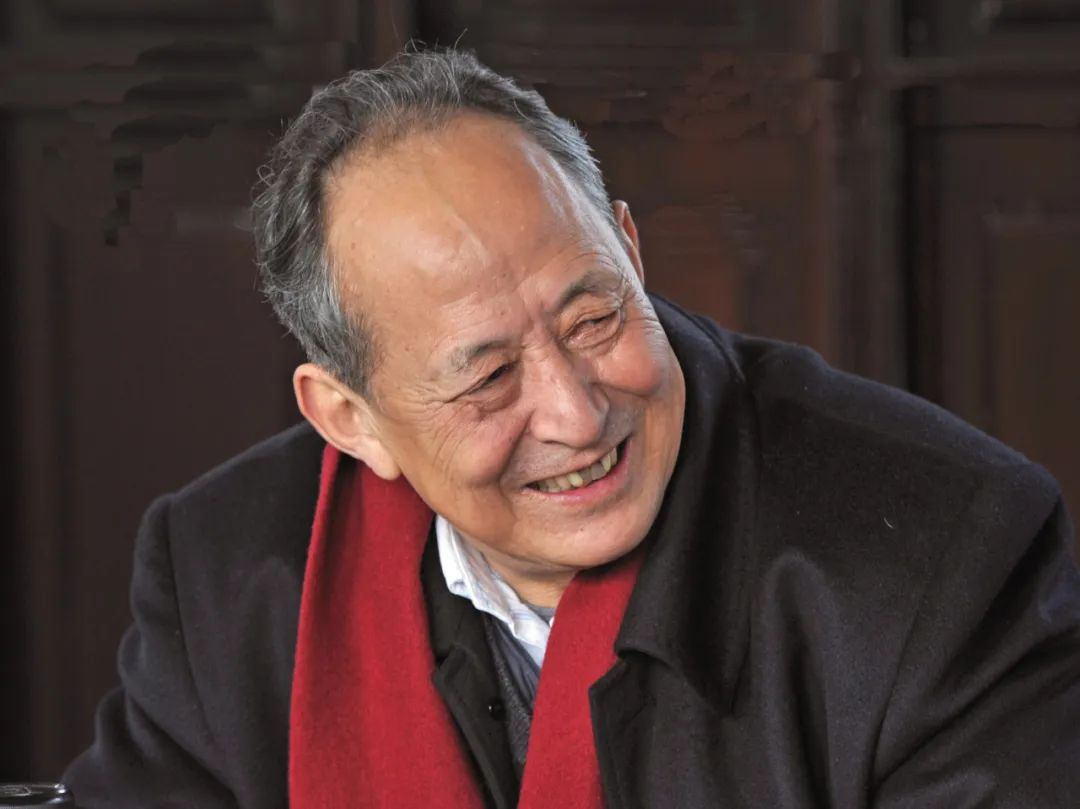

“借笔墨以写天地万物而陶泳灵性的艺术”,这是书画界对国家一级美术师、江苏省文史研究馆馆员、中国美术家协会会员邢少兰的画作评价。作为当代娄东画坛的领军人物,邢少兰于数十年遍访名山大川,坚持写生创作,这份对绘画和生活的爱,让他在以平淡柔润为特点的南方画家群体中凸显了雄秀苍润的刚性;而每一幅画作背后,感人至深的创作经历更是耐人寻味。

邢少兰

行在路上,每一幅画的灵感都源于生活

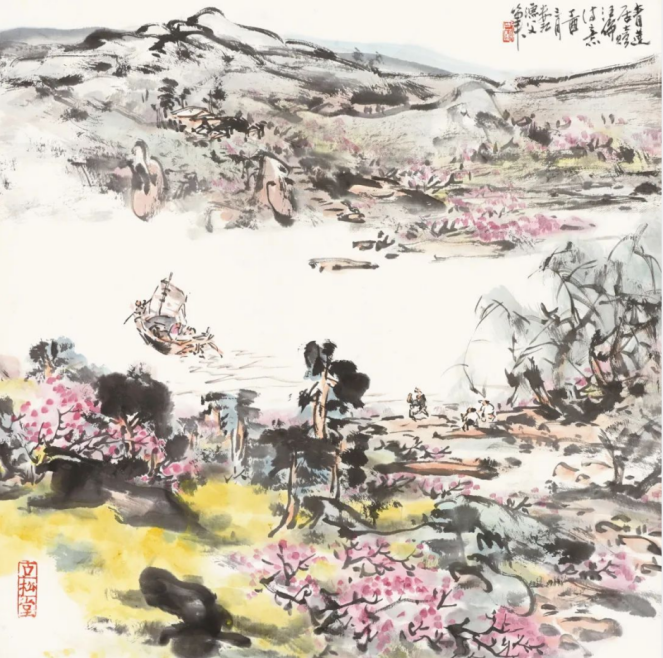

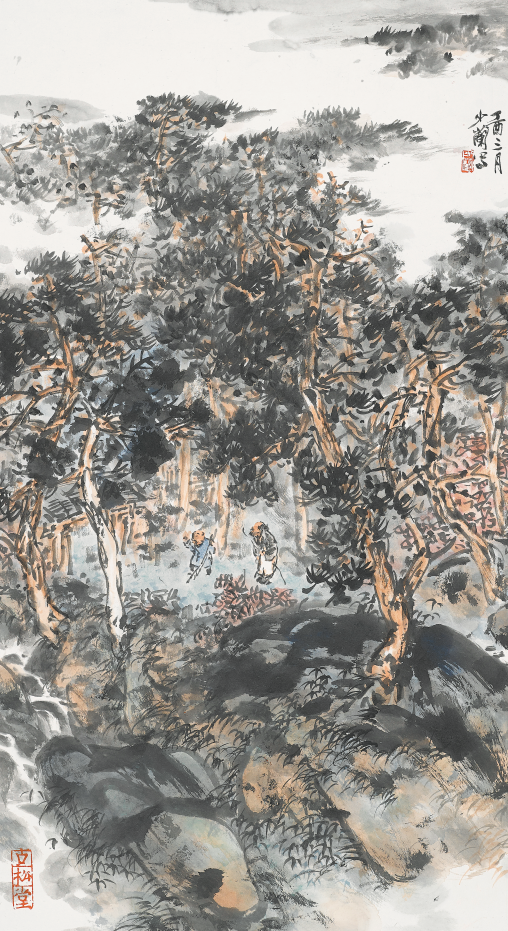

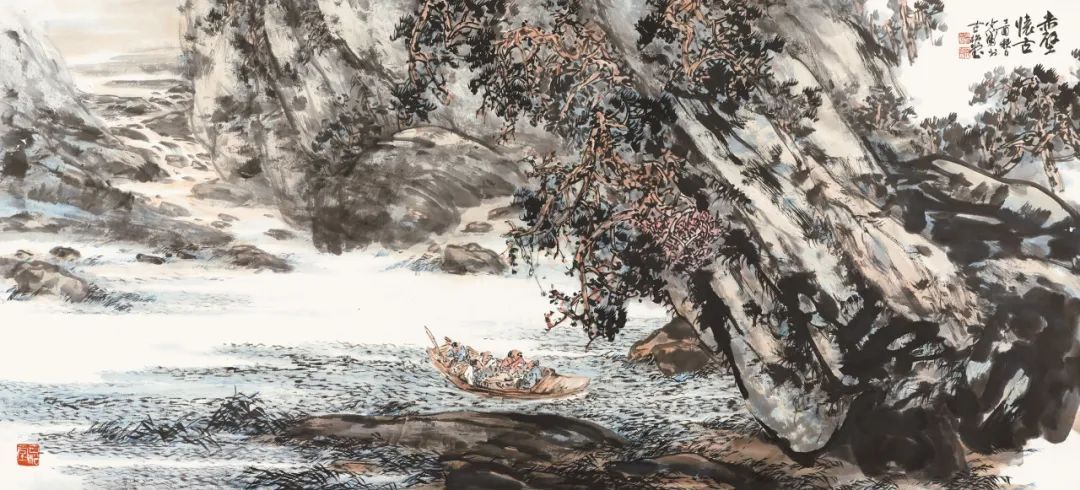

邢少兰爱画山水。在20世纪80年代以后,他受朱屺瞻先生的影响,逐渐转向青绿大写意方向,比较重视画面的色彩晕染,并适当融合了泼彩山水的方法,使得画面呈现浑莽、苍润的特点。细品邢老的画作,每一幅在描绘高山大岭江河的气势之时,又让人感到浓厚的生活气息扑面而来。无论是《山高月小 水落石出》中泛舟水上的三五游客,还是《桃花潭》中依依不舍的隔岸友人,邢少兰画山水,总要添上些有着生命气息的笔墨,仿佛整个画面都更加生动了起来。

《山高月小 水落石出》,2017

《桃花潭》,2017

“我是喝着浏河的水长大的。”在与邢老交谈时,他总爱说起这句话,脸上也浮现出对少时的怀念和对故乡的依恋。1938年,邢少兰出生于山东日照,自幼就在江南古城太仓浏河镇感受着浓厚的人文气息。在他看来,年少时那段在浏河边捕鱼捉蟹、在渔船上跳来跳去的无忧无虑日子,也是他真正对绘画燃起热情的时期。18岁那年,他的作品《粒粒皆辛苦》登上《太仓报》,自己的画首次在报纸上发表,在少年邢少兰心里种下了一颗坚持绘画的种子,“第一次的肯定给了我莫大的鼓舞,当时就暗下决心,一定将这份热爱贯彻到底!”邢老感叹道。

《轻舟已过万重山》

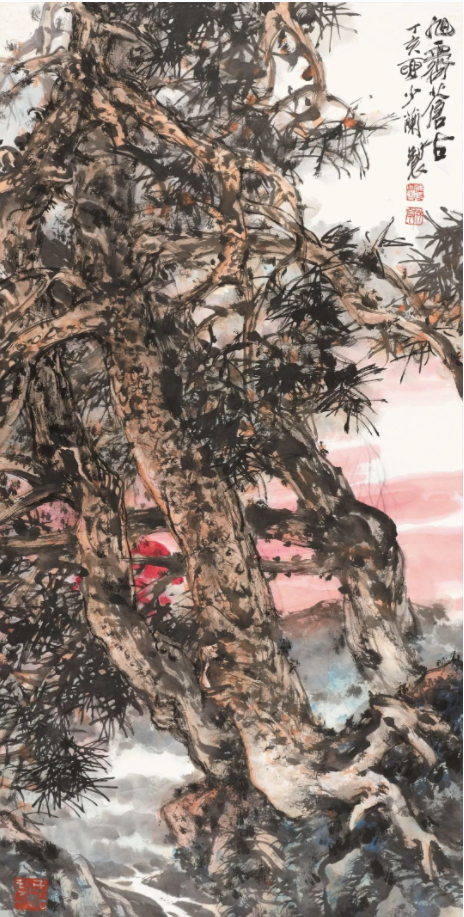

如今,邢少兰握着手中的画笔,走过了七十年的岁月。作为“自学成才”的代表画家,他笑言“学”永远在路上、在生活里,自己曾在三个月内,逆长江、过三峡,赴荆湘游峨眉青城,越剑阁览秦汉胜景,登泰山访三孔遗迹。三十余年间,他行至大江南北,遍访名山大川,广交名师益友,坚持写生创作,对山川之势与古松之姿的揣摩尤为通透。《旭霁苍古》《松下问童子》中的松树,遒劲多姿、倚侧有度;《赤壁怀古》《赤壁夜游》中的山川,雄阔秀润、浑厚苍莽……

《旭霁苍古》,2007

《松下问童子》,2017

《赤壁怀古》,2017

《赤壁夜游》,2016

忆起那些行在路上的时光,邢老仿佛仍记得山上的每一块石头、每一株草,提起画笔便能再将其重现。在他看来,画家只有“亲历、亲见、亲闻”,才能让落到纸上的每一笔都富有真实的美:“我在途中看到,老百姓土地肥沃、水源丰富,处处皆是想记录的美景。所以这叫画家的生活,画家一定要去看一看,向大自然学习。”

心中藏兰,做人和绘画都要成为君子

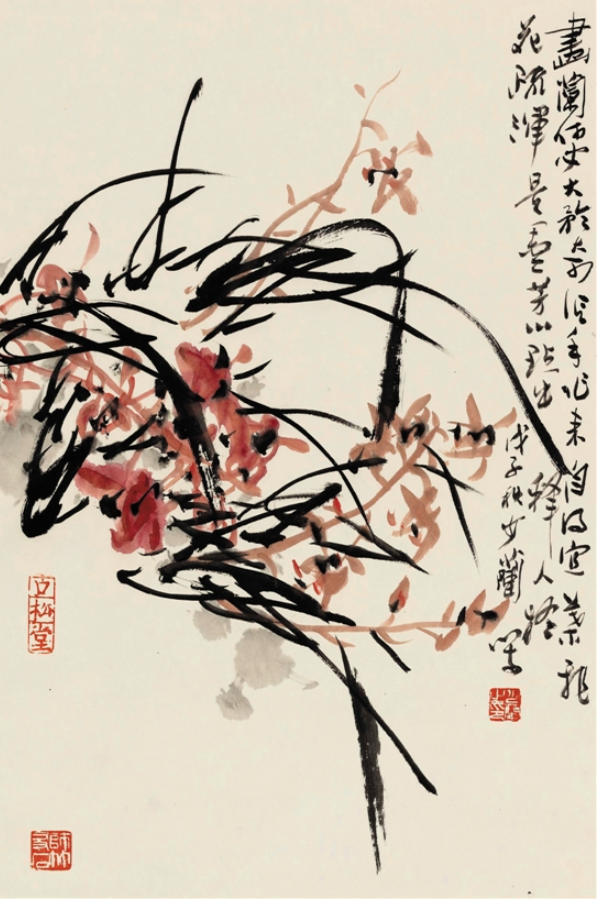

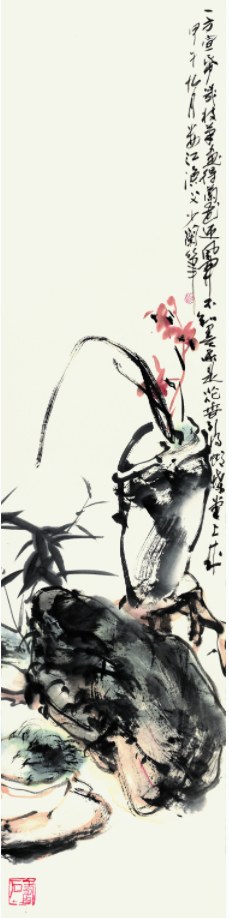

“种兰可以免俗,画兰可以医俗”,邢少兰画兰花,被无数大家称之为一绝,笔下的兰花有着风奔雷骋的声势,也是他植情于兰花的缘故。观邢老磨墨提笔,一笔一划之间,一株生机勃勃的兰花便跃然纸上,仿佛从画中变透出一股沁人心脾的香气来,清澈湿润,细细品来令人心神舒畅。

邢少兰说,自己画兰,更是“写”兰,重写更重“气韵”。他的“写”,是建立在情势之上的,犹如张旭的草书,淋漓痛快;又似汉朝的隶书,沉着稳健。邢少兰的兰花,妙在节奏的把握,他用兰叶的长短作线条的节奏,用浓淡做层次的节奏,用枯润作墨韵的节奏……让这份气韵从指尖“写出”。著名书画家、鉴藏家、史论家、江苏省文史研究馆书画院院长萧平教授对邢少兰的画作给予了极高的称赞,称每一笔皆是“写”出来的:“先生的画作,无论是山水、花鸟还是人物,作品皆重师承,在广泛吸收前人经验同时表现出强烈的节奏感,使得画作皆具备大气象、大气势。”宋玉麟先生用“以书入画”来评价邢少兰的作品,认为这样的笔法在当代中国画坛都是非常难得的,因为具备如此深厚功力的画家,已经少之又少了。

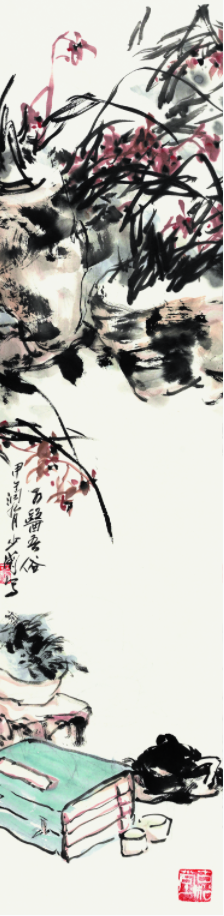

观《画得兰花迎风开》四条屏,几株水墨兰花幽香袭人,劲叶嫩蕊,天然如生。兰花旁还配有古籍、茶具、瓷器、古砚等文玩,使简练的小品具有丰富的笔墨和修身立德的内涵,生动且富有情趣。在邢老的兰、松、梅等作品中,可以望见他不仅表现出大自然的美,更传达出他从天地万物中悟到的非常向上的精神状态,创造出一个高洁的精神家园。

《画得兰花迎风开》四条屏,2014

“兰花是最朴实、同时也是最高尚的花。它从不招摇,花开得也不艳丽,叶子都像草一样,如果它不开花,你都分不清面前是草还是兰。”邢老对兰花评价之高,将兰花的香气形容为“最香却是低调的幽香”,并以兰花喻君子,将这种品格渗透于自己的画作与人生之间:“这种品格简单来说,就是要和老百姓打成一片,不要讲我最‘香’,我就了不起。即使再香,也是从草丛中来,即使有再大的奉献,也从不会骄傲。这就是它带给人们的是最好的味道。”

笔下有情,绘画要有时代性和正能量

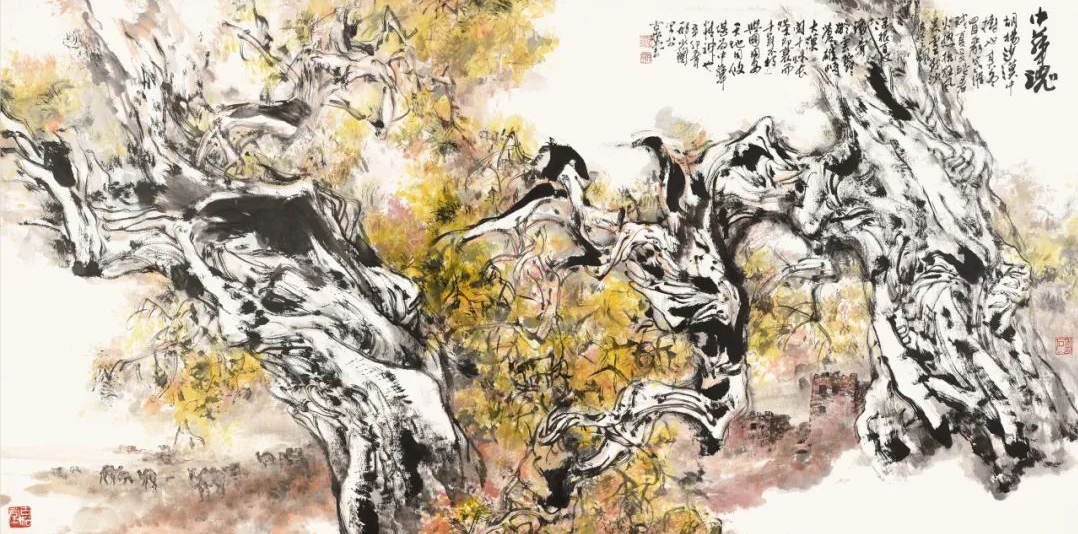

“一张画画得好才能有正能量,画得不好就没有正能量,人家不要看。好的画人们会驻足看,画中的内容也对人有激励作用。”邢少兰谈起自己许多作品背后蕴含的精神,觉得自己数十年如一日,始终在追求心中那份“正能量”。在《中华魂》中,他以大漠中倔强生长的胡杨树比喻中华民族顽强不屈的品格,在《清风明月》里,可以窥到他藏于笔墨中“山上的明月加上清风,取之不尽用之不竭,我们能共同享受”的感恩之心……于写意山水间,融入生命的青春感、时代的蒸蒸然。

《中华魂》,2012

《松石千秋》,1992

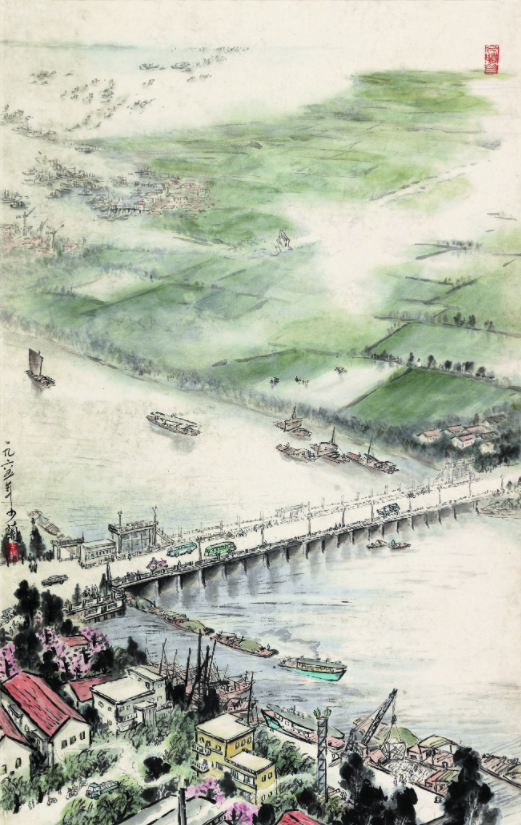

受宋文治先生的画风影响,邢少兰的早期作品以淡青绿山水为主,秀润明朗清新,描绘了新中国大好河山与社会主义劳动场面,是典型的上世纪五六十年代红色山水主题。他这一时期画的国画人物,形象生动,朝气蓬勃,有很强的时代气息,反映了时代中普通人的精神状态。新世纪以来,邢少兰笔下线条的力量,开始突破单纯对墨与色的依赖,越到后来,线条的质感与纯粹,有逐渐盖过墨色变化的趋势。从1965年《春潮》描绘的社会主义建设时期江边小城的欣欣向荣,到1992年《松石千秋》抒发的恰逢盛世、人寿年丰的时代心声,再到新世纪的《山高水长》《轻舟已过万重山》等,无不展现着对祖国繁荣发展的美好祝愿。

《春潮》,1965

《山高水长》,2010

《六国通商码头》被称为“三十年一张画”,从1985年至2015年,邢少兰总共创作了八幅《六国码头通商图》。邢老回忆道,1985年为纪念郑和下西洋580周年,他开始创作第一张《通商图》,希望展现出浏河那份自元代开创漕粮海运之后,商贾云集、桅樯如林的兴旺景象。无论是人物舟船的短线勾勒,还是山水树石的虚实开张,都凸显了画家笔下刚性的线条美感。“我在不同时期对画面进行了充实和完善,其中第七件为最大的一幅,为苏州市行政中心‘太仓厅’创作。这三十多年的笔耕不辍,通商图画面日趋丰富、笔墨逐渐个性,愿这份创作的精神能够生生不息,为后世的人们展现太仓深厚的历史文化与恢宏的历史。”说到这里,邢老的眼中闪烁着欣喜的光。

《万国通商码头》,2014

三百多年前在江苏太仓发展壮大的娄东画派,在17世纪是中国画坛最大的画派,培育了虞山画派,曾为中国画坛创造出许多奇迹。习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。谈起对中国画的保护和对中华优秀传统文化的传承,邢老感触良多:“总书记提出的‘推动中华优秀传统文化与时俱进’,需要我们每一位中国画传承人把这一使命扛在肩上,努力让每一幅作品适应新时代人民群众新需求,挖掘传统文化的重要元素,让国画焕发出新的光彩!”

邢少兰坦言,学习中国画一定要把传统功夫学到手,学到手之后的创新、开辟自己的道路同样关键。“一个人没有传统是不行的。我们一定要学习传统中好的东西,将古人的本事学到手。有些人的画精神面貌不好,因为他没有传统功夫,线条都是描出来、画出来的,不是写出来的,而要把画变成写,这不是一年两年的事情。”如今,新时期的娄东画坛在邢少兰的带领下,展现出深深的传统情怀与积极创变的精神气象,邢老也在他的古松堂中铺开了新的画卷,尺楮点墨,传递时代新声。