他以画为媒,以心传情,穿梭于历史与现实的交织中,引领观者感受跨越千年的美与力量;他主张“艺术要为人服务”,在“以变应变”中守正创新;他用画笔反映时代精神和社会变迁,助力中国画走向世界舞台……他就是一级美术师、十二届全国政协委员、著名画家高云。让我们一同走进高云的艺术世界,领略他“笔墨当随人”的艺术魅力与深邃哲思。

“以小见大”的情感表达:历史与现实对望

细细品味高云的作品,总会被那些对人物的传神刻画吸引目光,仿佛能透过画纸,与画中人对望。

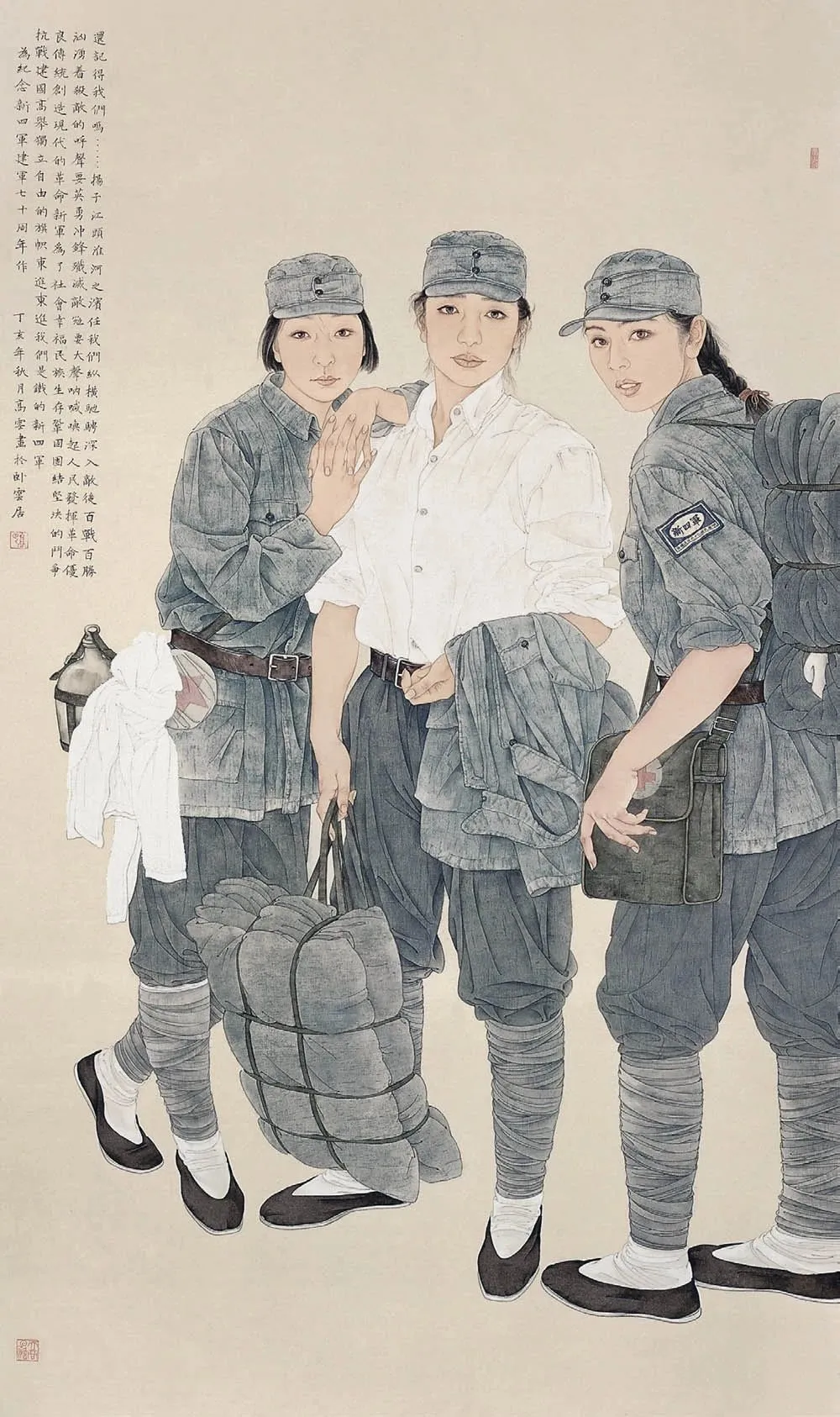

《魂系马嵬》中,红衣禁军的怒,白衫杨贵妃的悲,被高云以沉默和平静的手法巧妙展现,那压抑在沉默中的愤怒,埋伏在平静中的哀伤,如同一股看不见的暗流,直击人心,让人感受到历史深处的波澜壮阔;《永乐修典》里,他在某种具有历史表述的创作方式下,将人物、情节与画面有效地组合,构建出一个既真实又富有艺术魅力的历史场景;《还记得我们吗?》则更是以小见大,通过三个女新四军战士的形象,引发了观者对那段峥嵘岁月的深深共鸣……

魂系马嵬(与何家英合作),1989,自藏

永乐修典(与安玉民、李强、詹勇合作,管峻题书),2016,国家博物馆收藏

还记得我们吗?—纪念新四军建军70周年,2007,中国美术馆收藏

高云坦言,他在作画时会追求一种美的“还原性”,通过自己的感受还原当时人的心态,通过与画中人的“共情”,才能更好地做到把观众“引入”画中。“我在作画时,不仅自己有一种情感的宣泄和表达,也要关照观众,让观众能够与我同呼吸、同兴奋、同悲伤。”

高云进一步解释,他想把观众引入画中,使得画中人物和现实中的人物互动起来,而不是让观众很冷静、很理性地看画中人的表演,“我要真正让观众融入画中,成为画中的一员,与我的画进行‘交流’。让观众和画家共情,让这个时代和那个时代共情,这对我们画家来说是非常高的一个境界,也就叫打动人心。虽然很难做到,但这也是一个画家的毕生追求。”

我·我们,2019,德基艺术博物馆收藏

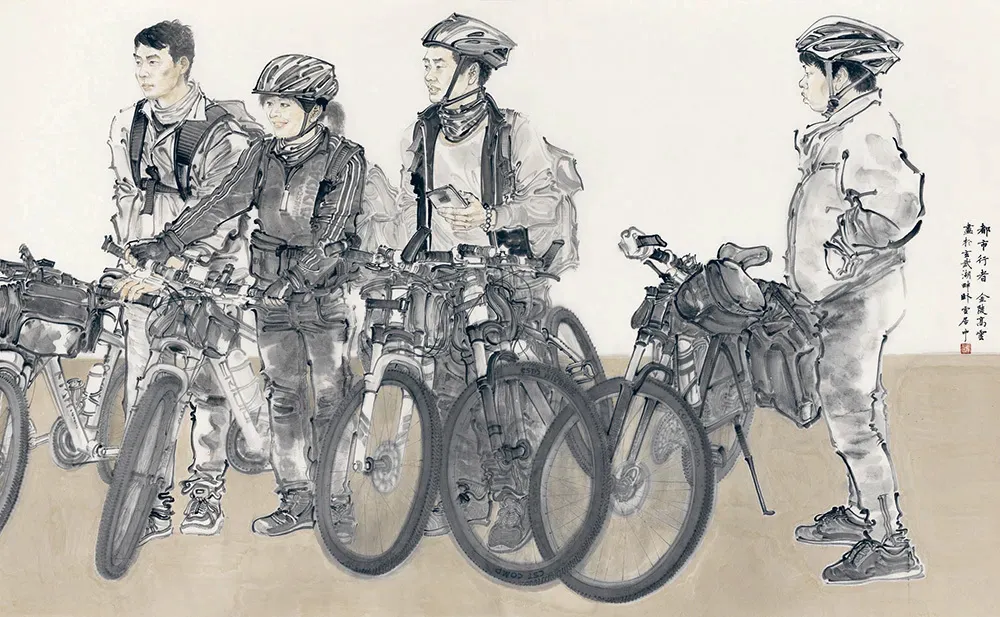

都市行者之八,2015,德基艺术博物馆收藏

都市行者之越野车族,2015,中国美术馆收藏

在高云的画中,常常可见“身边人”:或许是路边辛苦劳作的农民工,或许是穿梭城市道路间的外卖小哥,“这也是我画画的一个习惯,就是‘平视’。将每一个生命都平等看待,也会将自己代入成为其中的一员,不是作为旁观者,更不是作为历史,而是当作身边的生活,这样也能更好地表达情感。”高云说。

“笔墨当随人”:精神追求与文化传承

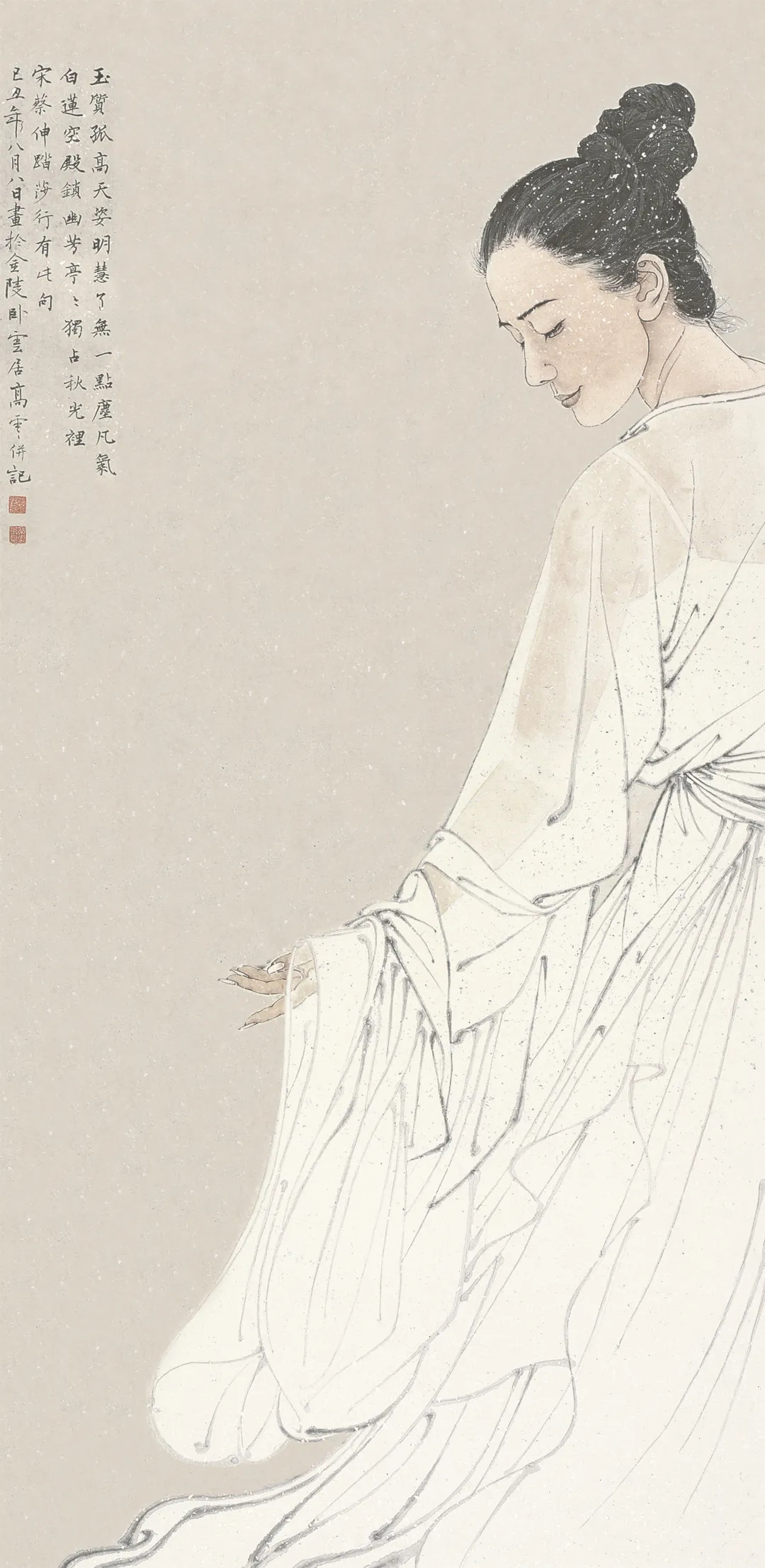

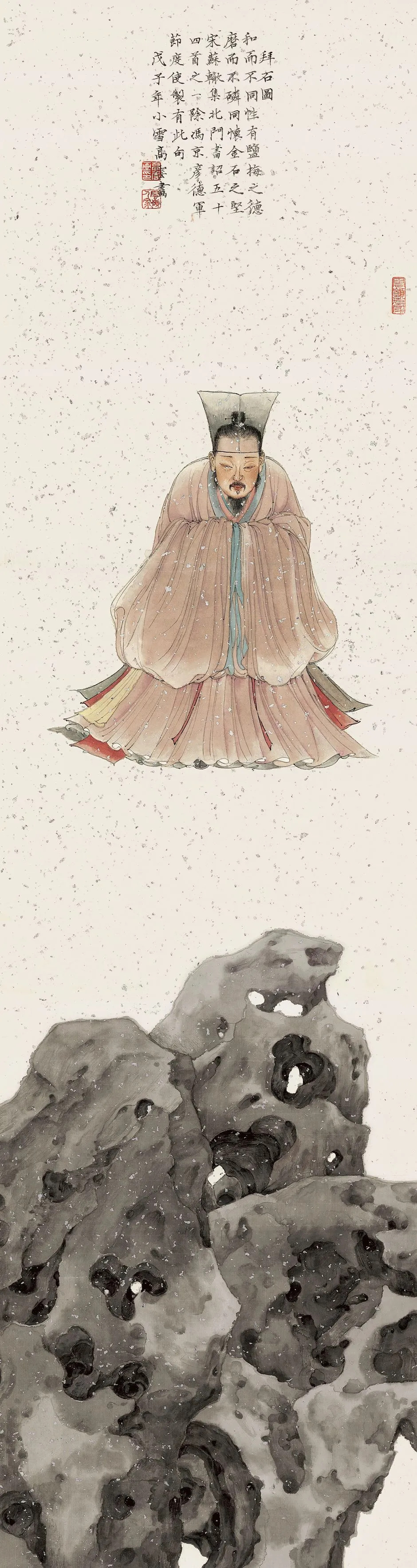

《了无一点尘凡气》的飘逸与超然,《独爱莲》的纯净与洒脱,《拜石图》中的“留白”与“虚实相生”……高云的高士与女性题材画作,不仅是对传统文化的一种致敬,更是对现代精神追求的一种生动诠释。与传统高士画追求超脱世俗、超凡入圣的境界不同,高云的高士画更注重生活化、世俗化的表现手法,将高士置于现实生活的场景中,“画身边的高士”,赋予他们普通人的情感和行为,使得高士形象更加生动、真实、接地气。

了无一点尘凡气,2009,诸子艺术馆收藏

梦·鸟语,2019,德基艺术博物馆收藏

独爱莲,2017,德基艺术博物馆收藏

拜石图,2008,自藏

“艺术是应当为人服务的,我创作高士画亦是在贯彻这一理念。在画作中,我尝试用更创新的方式,将高士的形象与丰富的意象结合,赋予‘高士们’新的生命力和时代感。”因此,高云笔下高士的身影,也渐渐与现代社会的普通人形象重合,“高士可以是一位为政清廉的干部,也可以是一位精神高尚的教授,只有把高士当作身边人,而不是把他‘概念化’,才能画得很生活化,很有温度,大家看了才能会心一笑。”

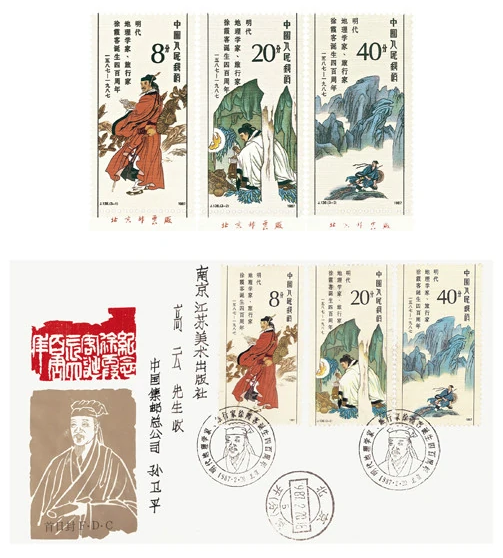

回望过去数十年,高云以“笔墨当随人”概括自己的创作之路。从十几岁开始创作家家户户喜爱的年画,到开80年代线描之新风气的连环画作品《罗伦赶考》,再到独创十余套邮票……无论创作何种形式的画作,高云都强调“艺术创作要紧随人的需要,而不是仅仅追随时代的流行”,他认为,这同样是艺术家社会责任感的体现,“艺术家在创作过程中,不仅要关注自己的内心表达,更要深入了解观众的需求和审美趣味。只有这样,才能创作出既有艺术价值又能被广大观众所接受和喜爱的作品。”高云说。

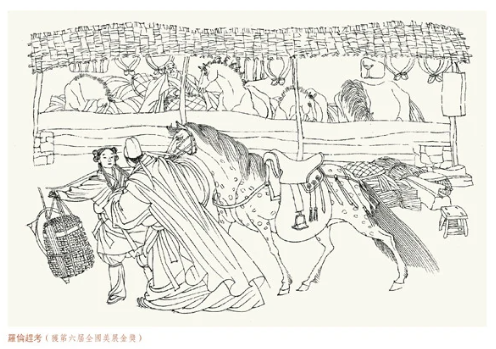

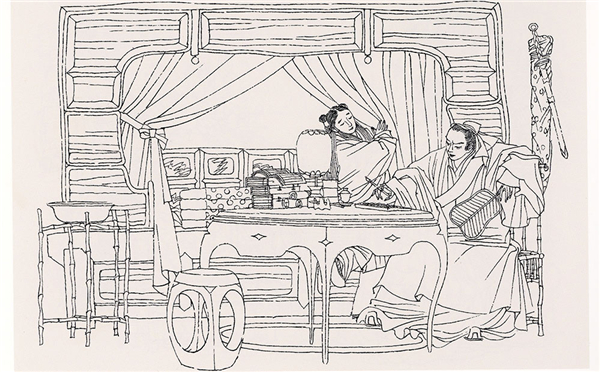

连环画《罗伦赶考》,1984,获六届全国美展金奖

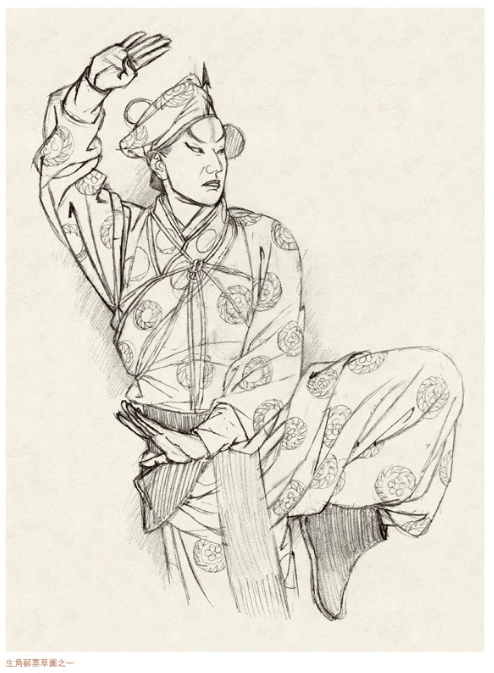

生角邮票草图之一

《徐霞客诞辰400周年纪念》系列邮票,1988年,获全国最佳邮票奖

“让中国画成为国际审美最佳选择”:新时代的艺术使命

“艺术家应当具有敏锐的时代洞察力,通过作品反映时代精神和社会变迁。”高云坦言道,自己始终秉持着这份艺术使命,推动他创新创作的脚步走向国际舞台。

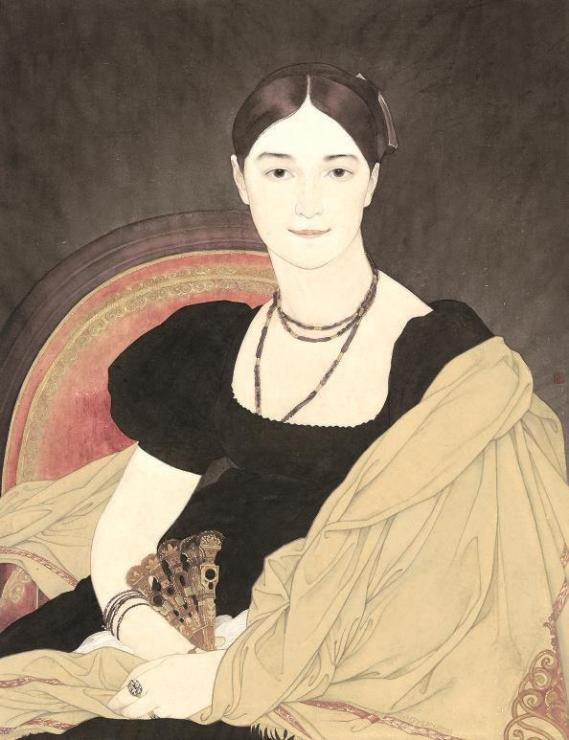

《对话安格尔》系列作品是高云对东西方艺术跨界融合的一次大胆尝试。他运用国画的精髓——工笔重彩与韵味无穷的线条,轻轻拨动了安格尔作品中立体与光影的琴弦,化作洋溢着东方风情的艺术新篇。这一转化,非但未减原作之丰满厚重,反而赋予了它们以崭新的生命活力与独特的审美意趣。“安格尔是非常尊重东方艺术的,我也希望用中国的笔法给予他同样的尊重,让我们的文化走出去,讲好中国故事,也要尊重受众国的审美习惯。”高云这样认为。

对话安格尔之二,2018年,德基艺术博物馆收藏

对话安格尔之一,2018年,德基艺术博物馆收藏

对话安格尔之三,2019年,德基艺术博物馆收藏

对话安格尔之四,2019年,德基艺术博物馆收藏

高云借此“对话”,引领着观众穿梭于东西方艺术的璀璨星河之中。他不仅展现了两种经典艺术的非凡魅力,更让画作成为桥梁,促进了不同文化间的理解与相互尊重,让艺术的河流在东西方之间自由流淌。

眺望未来,高云深情表达了对中国画的两个愿望:“我的第一个愿望,是希望最具中国特色的中国画能够跨越国界,成为国际审美领域中的最佳选择之一;此外,我还有第二个愿望,那就是用创作来证明中国画表现力的强大。”高云深知,对中国的画家来说,必须讲好中国故事,这不仅仅是对中国画技艺的展示,更是对中国文化精神的传递,“我们要确保这些故事既深刻又易懂,让每一个听众都能从中感受到中国画的独特韵味和深远意义。”

“当然,我还想特别提到一点,我希望最古老的中国画能够赢得‘00后’年轻人的喜爱,并得以传承下去。年轻人是国家的未来,也是文化的传承者。只有当他们从内心深处喜欢并珍视中国画时,我们的民族文化才能生生不息,代代相传。”高云希望,青年画家能沉下心来画好画,靠作品立身,而他也一直在创作的道路上步履不停,让中国画在世界文化的长河中熠熠生辉。