经典重生与跨界转译

——评“东方光影志——美术片《大闹天宫》跨媒介艺术展”

文 | 刁艳阳

2025年9月,江苏省美术馆在国立美术陈列馆举办“东方光影志——美术片《大闹天宫》跨媒介艺术展”,以20世纪60年代拍摄的美术片《大闹天宫》为核心,通过多种艺术媒介,展开了一场关于经典文化与当代艺术表达的深度对话。中国动画何以立足,何以传承?跨媒介艺术的概念如今已经普遍,经典文化符号如何在文化工业生产中保持鲜活?以《大闹天宫》为样本,“东方光影志”展试图作出回答。

美术片《大闹天宫》改编自《西游记》孙悟空大闹天宫的故事,是我国第一部彩色动画长片,拍摄于1961—1964年。电影画面绚丽多彩、情节神奇动人,上映后陆续在40余个国家和地区发行,是中国美术电影史上一座丰碑。《大闹天宫》打开了西游记故事大众传播的大门,也成为西游故事想象延伸的起点。从《大闹天宫》出发,中国动画开拓了一条独具中国风格的原创之路,中国经典也走出了一条守正创新之道。此次展览以三个篇章主题展开叙事,分别是“定身·创作母本考”、“神行·民族符号场”和“御风·当代应答集”,前两个篇章以文献和史料为主,后一个篇章则呈现了样态丰富的新媒体艺术。

《大闹天宫》上集完成台本封面

摄制组人员签名

钤印本 1961年

空藏动漫资料馆藏品

一、中国美术动画的本土原创之路

策展者将中国动画史置于世界动画史的坐标系中,带领观众回到上个世纪,追寻中国美术动画电影的起源。动画是来自西方的艺术样式,西洋动画为中国动画提供了技术启蒙。二十世纪上半叶动画进入中国后,经过中国动画学派的融合发展,与中国传统美术相结合,形成了富有中国民族风格的美术动画。解放之后,经多年积淀,以上海美术电影制片厂为中心组成制作团队,《大闹天宫》应运而生。“定身·创作母本考”篇章展出了中国动画开山鼻祖杨左匋的毕业纪念册、《大闹天宫》导演万籁鸣的漫画与剪纸、《大闹天宫》美术设计张光宇的水彩画等展品,他们的艺术造诣为中国动画的起步奠定了良好基础。

展览展出了分镜头手稿、美术设定和台本等数百件珍贵文献,详尽还原了动画生产的本体脉络。《大闹天宫》历经13个制作流程,产生了850多个镜头、数万张原画、超过十五万张赛璐珞片。《大闹天宫》属于手绘动画片种,每一根线条都以极高的重复度、精度与稳定性手绘完成,精细的造型、精致的构图和精美的设色显示制作团队优秀的艺术素养。赛璐珞片工艺已经退出历史舞台,但一张张保存如新的手绘线稿不仅具有珍贵而厚重的史料价值,更向观众揭示了前数字时代动画制作的复杂工艺与匠心精神。

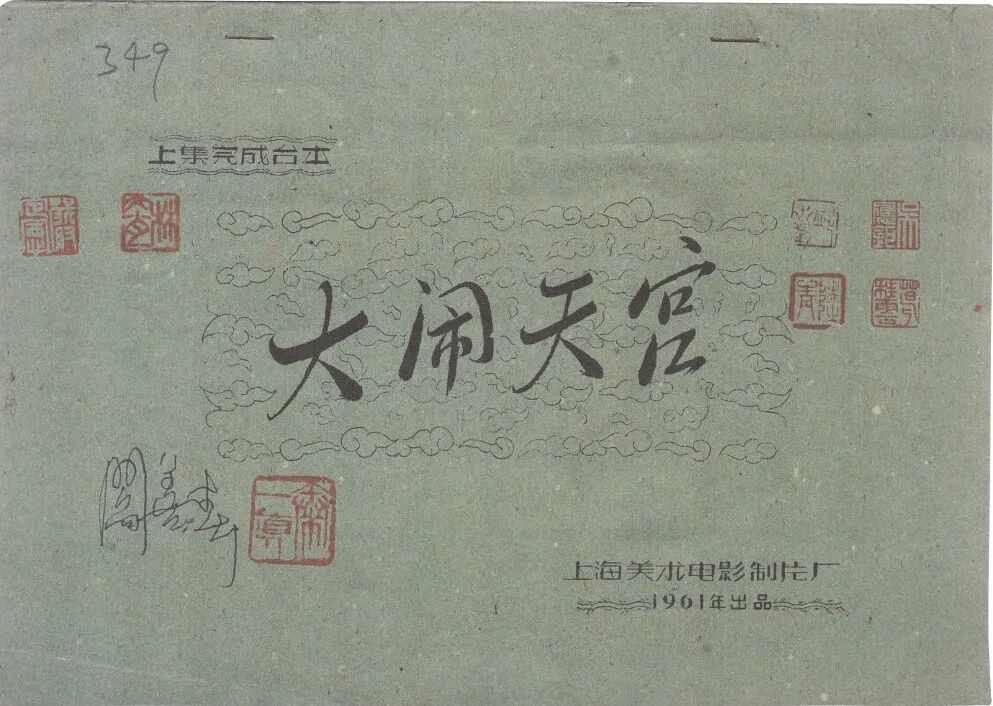

《京剧戏脸》

张光宇、张正宇,1959年初版

李保传先生藏品

《大闹天宫》通过对中华文化的模因继承,实现对多种艺术的审美挪用。制作团队将戏曲程式和民间美术等融入造型语言,孙悟空动作中带有中国戏曲的影子,仙女衣带采用敦煌飞天“吴带当风”笔法、衣物色彩采用五行配色,苏州园林、道观佛寺、皇宫等中国传统建筑风格出现在多个场景中。《大闹天宫》开创了“似与不似之间”的民族动画美学范式,其经验至今仍为《中国奇谭》等作品所继承发展。

策展团队敏锐地注意到江南文化的印记始终隐于这部作品的肌理之中,深入挖掘出其中隐藏的江南地域文化基因。《西游记》作者吴承恩来自江苏,原著天然带有江南文化基因,《大闹天宫》以光影志的形式回归起源之地,是一种跨越时空的回望。杨左匋籍贯苏州,万籁鸣来自南京,张光宇也来自江南地区,可以说江南走出了第一批中国动画作者。电影美术设计融入了江南剪纸、年画、木刻、泥塑等民间艺术的视觉符号,比如天宫桃园门庭的设计就借鉴了南方建筑封火墙,土地公造型似乎能看到无锡惠山泥人“大阿福”的圆润体态。这一地域文化视角的引入,丰富了展览的学术层次,增加了经典与个人记忆之间的情感纽带。当观众意识到这部中国动画的巅峰之作与本土文化的深层联系,会产生更强的文化认同感。

二、经典的符号演变与持续再生

“神行·民族符号场”篇章呈现了美术片《大闹天宫》之后中国文化符号的传播和再生产,孙悟空已经成为穿梭于历史和现实、传统与当代之间的文化象征。《大闹天宫》上映后,在国内获得良好反响。孙悟空的形象出现在当时的邮票、明信片、文具盒、火柴盒等日常用品上,以图像的形式进入广告宣传。借由符号传播,文化符号被从原作品中提取出来,在日常生活场域中复制生产,进入社会文化记忆形成初步的经典化。

孙悟空是中国人心中的智慧、勇敢和正义的化身,展览对孙悟空的形象进行了媒介考古,展示经典文化符号的形成和流变。1932年万氏兄弟创作的“笑面猴”漫画,借鉴迪士尼人物将猴子拟人化,初代动画电影《铁扇公主》中的孙悟空形象也偏向动物猴形。《大闹天宫》中孙悟空形象几易其稿而成,为达到“人性、猴性、神性”合一,幕后制作人员对画稿反复打磨和思考,最终吸收了京剧的脸谱、服饰、动作和色彩,画出了红鸡心脸、绿眉毛、鹅黄上衣、翠绿围巾、豹皮短裙、红裤黑靴的孙悟空。影片《大圣归来》中,孙悟空形象脸部骨骼偏向猴类写实结构,形象设计更强调现实真实感。《黑神话·悟空》面部设计保留京剧脸谱的桃心额与火眼金睛特征,通过动作捕捉来让神情更逼真,以超写实基底性形成国潮新美学。这种从“意象真实”到“物理真实”的转变,印证了中国动画从民族化走向国际化的技术跃迁。另一方面,孙悟空形象的重构实为对其精神内涵的新理解和再阐释,是新的时代精神与文艺作品中的体现。

西游记-车迟国

绢本设色

周京新,1989年

三、当代艺术的回应和前行

媒介的迭代演化重构了文化表达的疆域,经典作品持续激发创作灵感的生命力。最后的“御风·当代应答集”是当代艺术家的回应作品,谷文达、周京新、钟飙等二十余位来自不同领域的当代艺术家,通过绘画、雕塑、影像、新媒体装置等多元形式,以开放的空间、互动的体验、新颖的技术面向宏大的未来。这一部分思想更为发散,主题更加紧密结合当下现实。在展馆二楼,多种新媒介艺术作品在同一空间陈列,拓扑式展陈形成多元化视觉景观。钟飙的作品《从暗物质到暗能量——大圣悟空的迭代演化》以布面木炭、油画和丙烯为媒介,将孙悟空的形象演变与太空中的暗物质卫星“悟空号”并置于一个文本空间,以天马行空的想象混合了文化形象和现实科技。邵泳的纸本水墨画《石破天惊——大闹天宫前传》则将故事时间线前移到孙悟空诞生前的场景,画面上的陨石雨和奇特动物形成了世界混沌未开的质感,让观众仿佛亲历石猴出世的奇幻瞬间。邱植涛的数字绘画《西游记——大闹天宫》画面宏大,以写实的现代视觉语言重构了反抗的主题。在主题的演绎和延伸上,飘渺灵动的东方美学始终赋予作品艺术灵韵,传递着中国精神、中国气派。

数字赋能文化传播是展览一大主题。智能化的新媒体艺术用代码、传感器、VR等新工具创作经典主题,打破了传统艺术的时空限制,数字时代的美学语言让展览“可观、可触、可听、可感”。王可鑫、侯振龙的新媒体装置作品《后天宫》采用数字虚拟造像、AIGC、unity程序开发、无极旋钮模组等技术,打造了天马、仙桃和仙宫玉宇,以1963版《大闹天宫》相关数据作为驱动能量进行写意的可视化演绎,观众可以通过旋钮调整画面,在互动中感受天宫仙境的变幻。曾伟京的作品《一画一帧一世界——致敬<大闹天宫>》,在展出的三幅油画作品之外,借助动态影像绘画技术让人物动起来,将原画和人工智能装置并置于展厅,通过悟空面具、分镜和职场人的组合,让神话的浪漫和现实的追求交织,传统叙事在科技语境中获得新生。经典符号在不同媒介间呈现更多新面貌,以光影等多模态语言调动观众的多感官审美体验,抽象的表达带来了解读的不确定性,从而重构主题。学者刘毅认为,“后—机械复制”时代的艺术生产逻辑是“既不是创造也不是复制,而是兼顾两者的复制性生产与生产性复制”,艺术生产方式和审美经验在艺术生产力的变革中进行了跨媒介重建,这种生产方式“自我地制造时间的绵延”,增强了文化传承的力量。

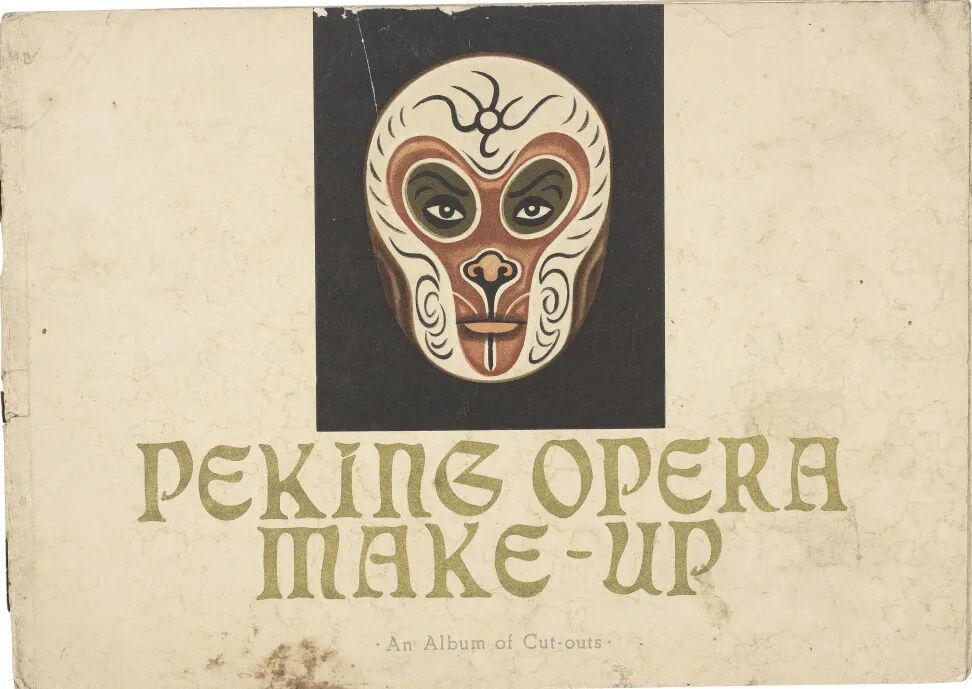

天宫幻影(截图)逐帧绘制+ai生成

时长6分钟

叶佑天,2025年

结语

从玄奘的《大唐西域记》,到吴承恩《西游记》成书,唐僧师徒西天取经的故事一直流传在中国文化记忆中。无论是《大闹天宫》的经久不衰,还是《哪吒》的票房纪录,以及当下广受欢迎的婺剧《三打白骨精》等,不同形态的媒介传播让东方神话历久弥新,历史与未来的张力在这一空间中和谐共存,这正是经典穿越时间的力量——它不断被重新诠释,却始终保持着最初的精神内核。《西游记》既是宏大宇宙,也是传统文化宝库中的沧海一粟,传统文化的深厚“家底”为当代文化艺术创作提供不竭源泉。守住中华优秀传统文化的根脉,注入时代精神的新风,让中华经典在守正创新中生生不息。

作者简介

刁艳阳,江苏省书法院副研究馆员,江苏省评协会员。

来源:江苏省文艺评论家协会