“AI出现后,当代摄影实践该何去何从”“技术与艺术不断博弈,该如何捍卫艺术的尊严”“人人都是摄影师的时代,技艺和创意哪个更重要”……8月11日下午,由江苏省摄影家协会和江苏省文艺评论家协会联合举办的“第十四届中国摄影金像奖获得者——蒋澍作品研讨会”在宁召开,来自省内学界业界近10位专家、学者齐聚一堂,围绕评析蒋澍摄影作品,探讨其创作风格、理念、技艺以及在AI领域的创新性实践,并就由此引发的对当代摄影的思考展开了一场生动热烈的讨论。本号将陆续刊发专家的发言文章,以馈读者。

在蒋澍作品研讨会上的发言

文 |杨 健

2023年6月,第十四中国摄影金像奖获奖名单揭晓,江苏摄影家蒋澍获得艺术摄影类奖项,成为8名获奖者之一。金像奖是中国摄影领域的最高奖,蒋澍的获奖,不仅代表了他个人的成就,也是江苏摄影界的骄傲。

蒋澍的获奖作品想像力丰富,极富创意色彩,但又扎根现实,直面社会问题,是名副其实的精彩之作。

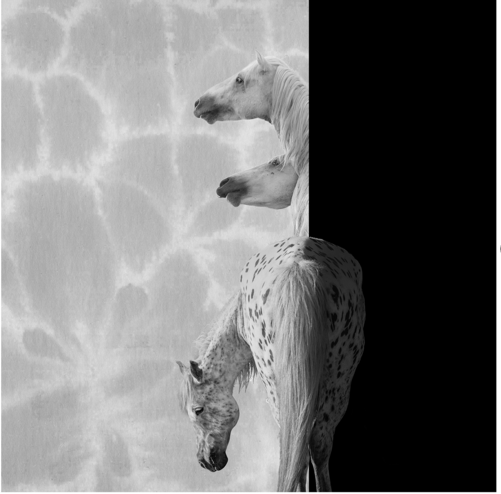

蒋 澍《天马入梦》之八《盼》

一、扎根现实的价值取向

艺术不是无源之水,无本之木,它的生命力来自现实。“艺术可以放飞想象的翅膀,但一定要脚踩坚实的大地。文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”只有扎最深的根,才能开出最鲜艳的艺术之花。真正的艺术家,总是能够自觉深入生活,从中发现人类生活中的种种问题,由此获得源源不断的灵感,从而创作出真正有价值的作品。

蒋澍的《手机迷思》正是建立在对生活的密切观察和体味之上的一组作品。新世纪以来,手机在人们的生活中扮演了越来越重要的作用。它使人们的联系更加紧密,给人们的生活带来了许多方便。但另一方面,人们对手机的日益依赖也导致许多负面问题,比如它成为控制人的手段,成为“娱乐至死”的帮凶,成为疏远亲情的推手等等。蒋澍试图通过自己的作品提出问题,提醒人们,从而达到对这种生活状态加以反思的目的。即便是《看见自己》这样具有梦幻色彩的、指向人物内心的作品,其实也是对现实的曲折反映,有着深刻的现实基础。可以说,尽管其创作手法是观念的,艺术语言是不拘一格的,但是其根本取向却是现实的。

由此我也想到另一种“为艺术而艺术”的观念。这种观念强调艺术本身的自足性,确实在一定程度上推动了艺术语言的丰富和发展。但是过于将自己局限在艺术的小圈子里,拒绝现实的丰富题材,其作品最终必然是无病呻吟、蜻蜓点水或一叶障目的。

在《中国摄影报》的访谈中,我们也看到蒋澍的观念发展过程。他在回顾自己的艺术道路时,认识到早期作品(如《天马入梦》)“对于时代的关注和表达是欠缺的”,“更应该回到对于内容的关注,要把作品的内容放入到现实社会里进行体味与感悟,才能在艺术上形成深刻而有力度的表现。”这是一个艺术家的真诚反思,反映了他对艺术本质的深刻认识,也反映了他不断突破自我的进取精神。

蒋 澍《手机迷思》系列之《饭局》

二、奇妙精巧的艺术构思

艺术构思是艺术创作的重要环节,从想法到作品,中间必然经历艰苦的艺术构思过程。任何一种艺术类型,艺术构思的深刻与否都体现了艺术创新的高度,决定了艺术作品的价值。艺术构思需要确定作品的素材选择、表现手法和呈现形式。同样的主题,选择不同的材料、采用不同的手法必然呈现不同的结果,其中高下,反映了艺术家的艺术水准与层次。

仍以获奖作品《手机迷思》为例。反映手机入侵现代生活、对人类生活产生重要影响的各类艺术作品很多,从小说到绘画,从电影到动画,优秀的作品不在少数。然而就摄影领域而言,手机题材更多出现在纪实摄影类别中,优秀的艺术摄影作品相对偏少。与纪实摄影更加重视观察和发现不同,艺术摄影更强调创作前的构思。蒋澍通过对手机深度嵌入现实生活的状态的观察,提炼出一个个或诙谐、或反讽、或惊诧、或警醒的场景或瞬间,如《数字家庭》《饭局》《数字时代的观展方式》等,无不是对生活的体察入微的观察并加以反复构思、精心提炼的结果。

蒋澍的其他作品同样体现了他出色的艺术构思能力,以致有人称之为“光影造梦人”。他的作品《看见自己》尤其体现了他天马行空的想像力,如《想像空间》《艺术之旅》的童话色彩,《充电》《追忆》中的空间错置,《坠马前夜的梦》《纸飞机》对梦境的抒写等等。这些作品通过精巧的艺术构思,将梦境、想像、情绪、认知等抽象事物具象化,为超现实主义摄影增添了出色的案例。

蒋 澍《看见自己》系列之《掰腕》

三、精益求精的技术水准

将精巧的艺术构思变成过目难忘的艺术作品,需要对特定媒介语言的娴熟把握,以及高超的技术支持。技术水准相当于足球的临门一脚。再高超的传接配合,如果临门一脚疲软,必将前功尽弃。

相对于新闻纪实摄影,艺术摄影尤为重视拍摄与制作的技术水准。因为唯有凭借高超的影像技术,才能将前期的那些精妙构思落实到实际影像之中。而蒋澍正是这样一位掌握了出色的影像技术的摄影家。

观察蒋澍的作品,我们可以发现他对影像的精妙控制,这背后体现出的是他从前期拍摄到后期制作的精益求精和一丝不苟。掌握一定的技术不难,难的是恰到好处的运用以及对细节的精密掌控,所谓“魔鬼在细节”。比如《找什么》《数字时代的观展方式》《掰腕》,每一幅画面中的若干人物都是由他本人扮演,蒋澍需要精心安排每一个人物的位置、动作、神态甚至服装,彼此之间还要相互配合。尤其是《掰腕》,画面中的9个人物神态、动作、服装各不相同,但组合到一起又恰到好处,甚至连地面的倒影、光线的方向都考虑在内,制作的细心、工作量的繁重不言而喻。

理论界有时会有一种轻视技术的倾向,认为形而下的东西无须关注。殊不知,许多精巧的艺术构思最后毁于技术的粗疏。摄影界这类教训不在少数。

四、自我突破的进取精神

今年以来,AI(人工智能)图像成为摄影界关注的热点。从商业摄影界、艺术摄影界、摄影教育界到摄影出版界,各种研讨、争论、创作层出不穷,成为当前最为热门的话题。

在摄影界的众声喧哗中,总能不时看到蒋澍的名字。从艺术摄影到人工智能图像,蒋澍已经成为这一新技术的先行者、践行者。本年度至今,蒋澍已经在不同场合开展了十多场AI摄影讲座。今年的《大众摄影》5月号上,还特别发表了他谈论AI摄影的文章,其中配发的AI图像,是他通过人工智能软件生成的,这些图像继承了他出色的想像力和表现力,只不过这一次蒋澍没有举起相机,而是敲打的键盘。

在人类发展的进程中,新的技术不断涌现,无可阻挡。在艺术领域,技术的发展带来了新的媒介、创造了新的语言、表达了新的理念。优秀的艺术家总是能清醒地认识到这一点并加以积极利用,而不是沉浸在已有的舒适区自得其乐。就摄影界而言,从慢速片到高速片、从大相机到便携机、从化学影像到数字影像、从摄影图像到生成图像,技术的发展从未因哪个摄影家停下脚步,也无不对摄影语言、摄影生态产生巨大影响。

蒋澍在AI图像领域的努力,反映了一名优秀的艺术家决不固步自封、不断自我突破的可贵精神,令人钦佩不已。对于许多年轻摄影师而言,这种精神显得更加重要。

作者简介

杨 健,扬州大学新闻与传媒学院摄影专业主任,副教授、硕士生导师,“江苏省文艺大奖·摄影奖”获得者(理论类)。