第十九届中国戏剧节剧目提升会全体大会现场。中国文艺网 王丽摄

距第十九届中国戏剧节开幕已不足 1 个月,9月5日起,42 部剧目将在杭州、温州两地鸣锣开演。(点击查看)从4月在全国范围内开启征集,到8月所有剧目正式在发布会上亮相,本届中国戏剧节发扬“十年磨一戏”精神、扭转“唯奖项”倾向、正确理解“主旋律”、限制“大制作”、坚守戏剧本体等对当前戏剧生态正本清源的新导向便一直在业内引发反响。

7月,第十九届中国戏剧节剧目提升会在温州举行,这与往年聚焦于剧本修改与提升的“改稿会”有所不同。“从‘剧本提升’到‘剧目提升’,一字之差,但内涵丰富。戏剧是一门综合性艺术,方方面面都要提升。”中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示,通过此次剧目提升会进一步完善戏剧创作全过程、全方位研讨机制,不仅对当下戏剧创作、生产和理论评论研究带来积极意义,更能通过各专业跨界融合,让思维碰撞激发创新活力,塑造健康的行业生态。

可见,所谓“十年磨一戏”,不仅是对“早年创作、经过不断完善提高的剧目”敞开大门,更意指中国戏剧节并非“入选”即“永逸”,还要提升、提升、再提升。

会上,由编剧、导演、舞美、唱腔设计等领域资深艺术家与戏剧评论家组成的专家团队围绕剧本结构、演员表演、舞美设计等多方面与42部剧目的主创和院团代表面对面交流、一对一指导、点对点打磨,强调剧目的细节提升与整体协调,力求每个环节都精益求精,确保剧目在艺术性和观赏性上都有显著提升,助力作品以最佳状态亮相戏剧节。

从剧本到唱腔:

探索剧种特色与人物性格的共鸣

剧本,乃一剧之根本。本届戏剧节的众多作品成功塑造了立体且鲜明的人物形象,情节充满生活气息,唤起了观众的强烈共鸣。与会专家纷纷点赞柳子戏《老青天》对包拯的形象塑造——黑脸包公不再只是威严的符号,他既有顽童的幽默,也有为民请命的刚毅,凸显出亲和力和幽默感。《剧本》副主编莫惊涛认为,该剧在传承包公戏精髓的同时,注入了新的人物深度和叙事智慧,思想性和观赏性并举。《中国戏剧》主编罗松表示,在唱腔之外,对人物形象的塑造也能充分展现柳子戏接地气的朴素风格,“《老青天》能够把家喻户晓的包拯形象演出新意来,演到老百姓的心坎儿里,这是它具有旺盛生命力的原因所在。”

“只有剧本立住了,剧目才能站得稳。”京剧《齐白石》扎实的剧本同样令大众耳熟能详的名人形象更加生动立体。《中国戏剧》原主编赓续华认为,《齐白石》从剧本来说是一人一事到底的线性结构,叙事简洁明了、清晰流畅。他评价:“《齐白石》文本讲究文学性,唱词很合京剧唱腔的规制,既合辙押韵又诗情画意,将齐白石风趣幽默的生活态度、不向世俗妥协的‘怪’与‘犟’描绘得活灵活现。”

同时,赓续华强调了唱腔设计对于呈现地域特色的关键作用。京剧《齐白石》根据剧情,演员的声线、行当、流派,设计出上口耐听的唱腔,旧中有新、新中有根,还将北京小曲“打新春”、“画扇面”融入其中,“小曲与京剧的无缝衔接,点拨着故事发生的地域与风情,一唱就知道是北京人、北京事。”赓续华说。

在中国艺术研究院研究员、戏曲导演黄在敏看来,唱腔在体现剧种特色的基础上还要突出人物性格。每个角色都有自己的性格特点,在唱腔设计上就需要对其进行深入挖掘,通过细腻的唱腔变化展现性格中独特的一面,让观众更深刻地感受到角色的魅力。

会上,陈涌泉同样强调了唱腔对于坚守戏剧本体的重要意义。“唱腔失去剧种的特色,压根听不出原来剧种的味儿,这对于当下观众来说是最伤心的、最不满足的。”陈涌泉认为,传统的唱腔是流淌在每个戏迷血脉中的DNA,能够勾起观众很多美好的回忆。唱腔要保持剧种韵味,避免泛剧种化,同时要顺畅,做到好听、好唱、好学,这样才便于流传。

主旋律新解:

“减负”题材 凸显独特

“一切表现真善美、传递正能量的作品都是主旋律。”本届戏剧节强调正确理解主旋律,不“唯题材论”——即主旋律不再局限于革命历史题材,市井烟火的温情、人性幽微的探索、传统文化的活化等“小而美”的作品同样能够传递时代强音。

中国剧协副主席、国家京剧院院长王勇在会上提出:“要给题材‘减负’,要赋予人物独特性。”这得到与会专家的认同。在他看来,“史诗性的表达”并非高不可攀,因为中国戏曲讲究的就是潜移默化地影响别人,当人物具有鲜明的个性和独特的经历时,他们所展现出的行为和情感就会自然而然地揭示出深刻的主题。

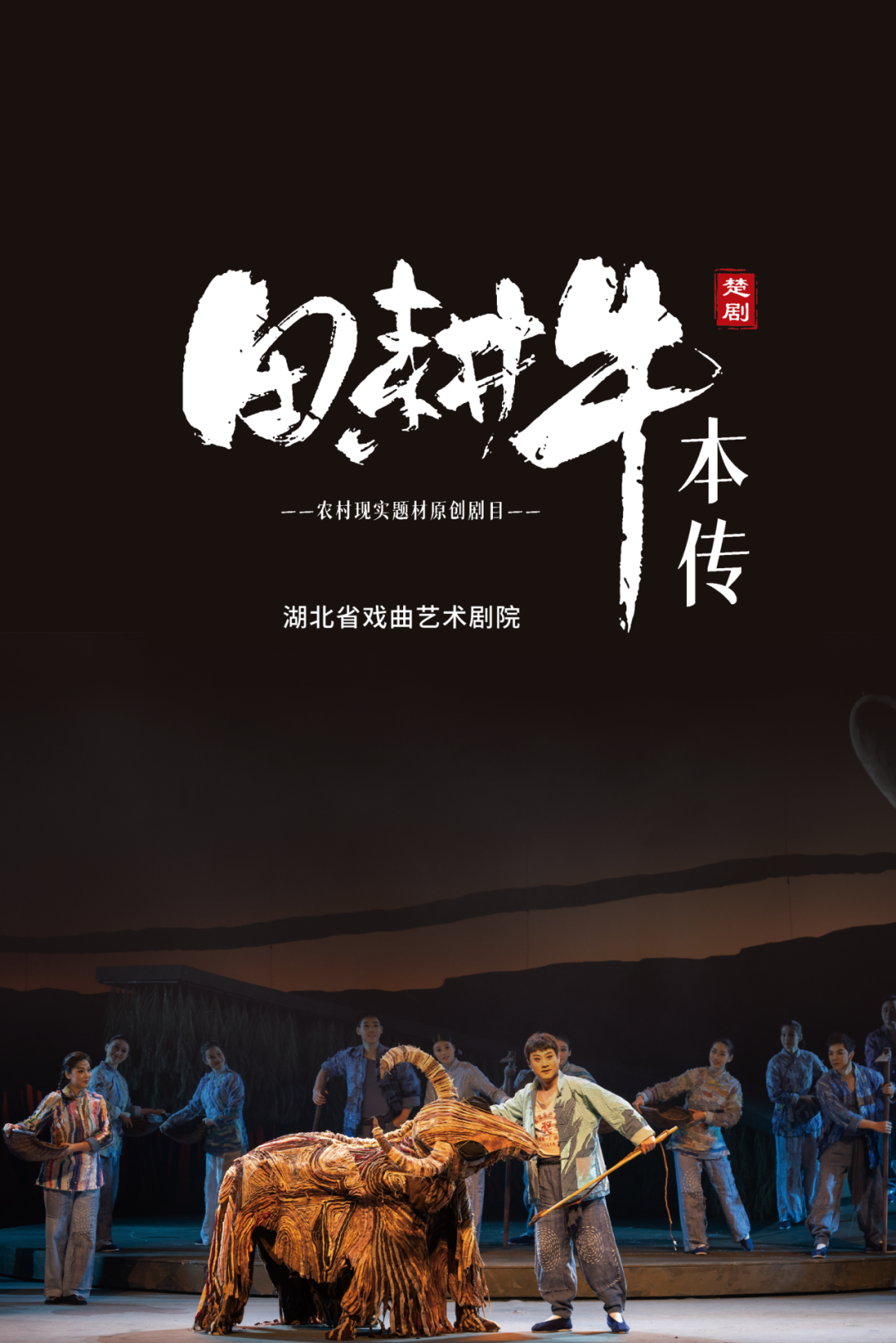

楚剧《田耕牛本传》以改革开放初期的种粮大户田耕牛一家四代人的命运为主线,展现传统农耕到现代农业的转型历程;黄梅戏《百鸟朝凤》以上世纪八十年代民间唢呐班为背景,通过班主焦三爷以“传声”仪式选拔继承人的叙事主线,展现传统技艺传承过程中的困境与坚守……这类主旋律剧目或背靠宏大的时代,或意在传达宏大主题,很容易落入“强行升华”的窠臼,最终沦落俗套,而王勇提到的题材“减负”便是针对这一问题的关键解法。

与会专家认为,《田耕牛本传》的落脚点应当在农民与土地的关系上,他们建议剧目进一步挖掘农民在时代变迁中的内心世界,突出“牛”的象征性意义,使人物塑造更加立体,情感表达更加真挚。专家们也指出,《百鸟朝凤》在展现传统技艺传承的同时,可以更多地关注人物内心的挣扎与成长,以及他们对传统与现代的抉择与融合,从而使剧目更加贴近观众,引发共鸣,使得大主题在小切口中自然流淌。

从节制舞美到因地制宜:

让戏剧更好融入观众文化生活

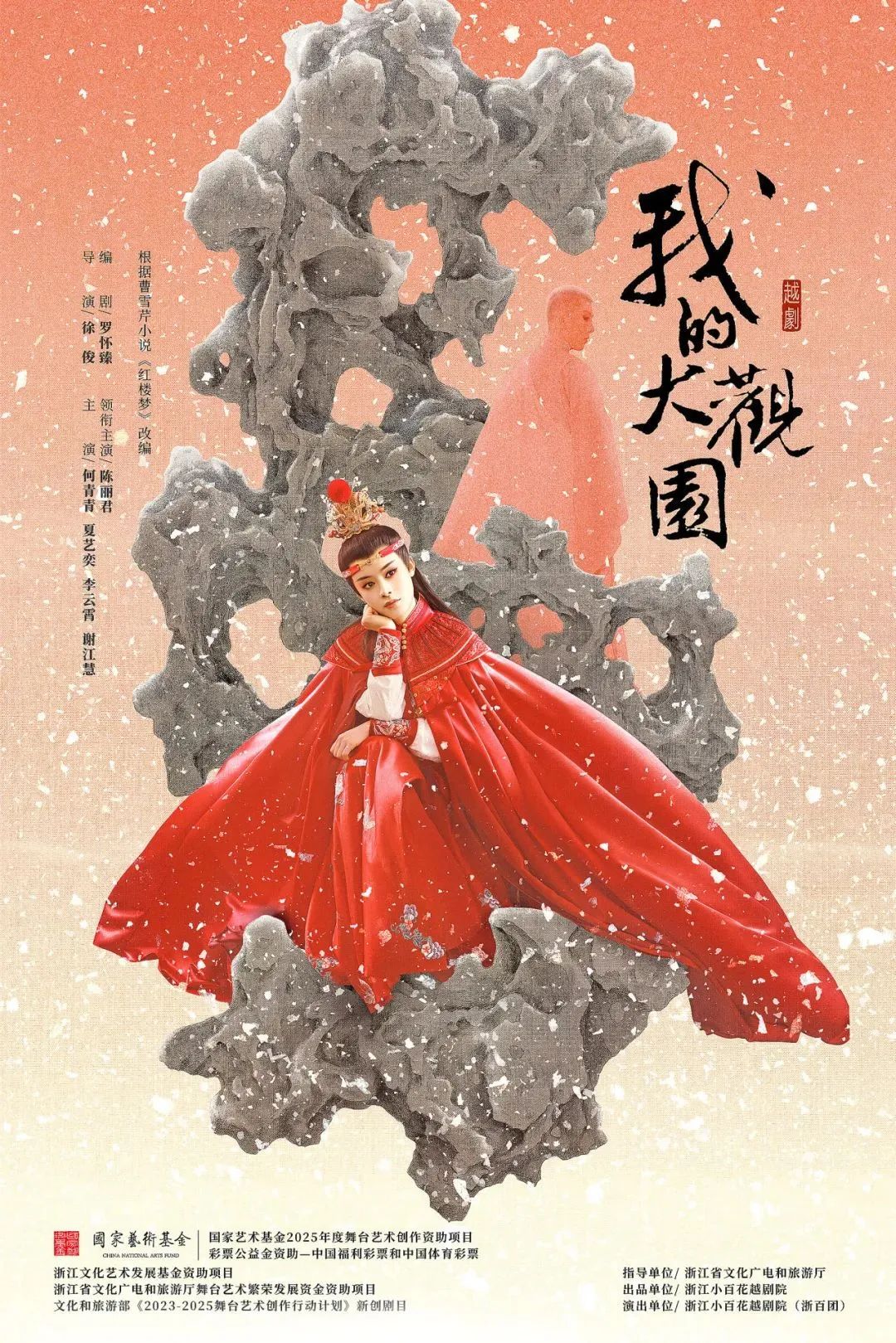

在舞美设计方面,与会专家亦提出了宝贵的建议。这些建议涵盖了灯光、布景等多个关键环节,鼓励主创团队在创新与传统之间找到平衡,力求打造出既具有现代感又不失文化底蕴的舞台效果。“这是我第一次在北京看戏时感受到这样的氛围,可以想象现在的年轻人是多么喜欢这种充满青春气息和现代感的戏曲形式。”中国戏曲学院院长尹晓东被越剧《我的大观园》的观演气氛感染,他认为正是创作和舞台呈现中的“现代感”令这部戏融入了当代年轻观众的文化生活。据主创团队介绍,《我的大观园》运用了中国古典园林艺术特有的移步换景技巧,设置了三层阶梯式平台和多扇花窗式屏幕。通过机关化的移动来呼应剧本及多维叙事结构,实现了人在景中、景随人移的空间拓展效果。但尹晓东建议,舞台语汇忌太满,特别是视觉,要有意识地节制,把舞台更多留给演员。

陕西省剧协副主席、陕西师范大学教授穆海亮认为,话剧《哈达铺的灯光》中,灯光意象可以再强化一些,在戏剧创作中对于某些意象,应挖掘其更加丰富的诗意或者象征性表达。少儿藏戏《顿月顿珠》由7岁到16岁的少年演绎,中央戏剧学院教授边文彤建议把舞台空间、道具比例适当缩小以适应小朋友相对较小的体型,避免舞台看上去太过空旷。

河北梆子《宝莲灯》创作于1959年,首演于1960年,历经三代演员传承演绎,至今已演出1600多场;婺剧《三打白骨精》针对不同演出市场的观众喜好调整内容,推出城市巡演版、农村版、国际版、学校版……本届戏剧节的参演剧目中,不乏这类走遍全国乃至世界各地,历经时代和市场检验的精品力作。

王勇认为,演出是舞台艺术最好的提升,好作品要跟观众一起来修改,最重要的还是要跟观众见面。在中国文联理论研究室原副主任李春喜看来,无论从文学的角度,还是从导演的角度,最终都必须从观众那里找到舞台表达的方式,“舞台上所有的处理必须以观众为核心,通过吸引观众、亲近观众、引发共鸣来实现戏剧艺术价值的追求。”

从剧本的字斟句酌到舞台呈现的精益求精,从人物塑造的深度挖掘到唱腔设计的韵味传承,第十九届中国戏剧节所倡导的“剧目提升”,本质上是一场向着观众心灵的艺术跋涉。无论是对细节的打磨还是对整体的协调,无论是对传统的坚守还是对创新的探索,所有的调整与精进,最终都指向同一个核心——让戏剧更贴近生活、更打动人心,让观众在光影流转与唱念做打中,感受到艺术的温度与力量。因为只有扎根于观众的土壤,回应时代的心声,戏剧艺术才能永葆生机与活力。

一起期待第十九届中国戏剧节的到来!