农民画“满”构图的多维文化阐释

张丹

摘 要: 农民画作为中国独特的绘画形式,其构图上的“满” 可谓最为显著的特征之一。本文从哲学思想、文化传统、历史语境和美术演变等多个维度,分析农民画“满”构图背后的深层原因。通过内黄农民画、金山农民画、户县农民画等典型案例,探讨这种构图特征如何体现中国传统的宇宙观、审美心理和民间文化内涵,并论述其在当代乡土绘画中的转型与演变。

关键词: 农民画;构图;满;民间艺术;民族文化;审美心理

一、引言:农民画与“满”构图的现象描述

艺术赋能乡村振兴,推进宜居宜业和美乡村建设,是新时代赋予文艺的重任与使命。在此过程中,农民画以其与生俱来的优势,越来越受到广泛的关注。作为一种独特的现代民间绘画形式,农民画发端于上世纪50年代,是在社会主义政治体制和文化体制下形成并发展起来的,与国画、油画、版画、雕塑、连环画、宣传画等并列的一个画种。它继承了中国传统民间绘画,如年画、壁画、漆画等,并充分吸纳剪纸、刺绣、木雕等其他民间艺术元素,经历了传统民间艺术的现代转化,形成了别具风格的绘画艺术,因其以农民画家为主,俗称“农民画”。在农民画的诸多特征中,构图的“满”是其最为显著的形式特征之一。这种“满”体现在画面上几乎不留空白,形象全部在画面框架内完成,不把部分切割于画外。

近20年来,江苏省民间文艺家协会紧紧依靠省文联,在中国民间文艺家协会的支持下,在省委宣传部的领导下,多次组织全省和全国性的农民画大赛,其中就有“农民画双年展”品牌活动。无论是评审来自各地众多的参赛作品,还是实地走访考察全国农民画画乡,这种“满”构图特点都是显而易见的。如河南内黄农民画具有“饱满、完整”等特点;天津北辰农民画“构图求满求全,画面丰满,不留大块空白”;陕西户县农民画则“追求构图的饱满而不留空白”;金山农民画也同样采用“满构图或者对称构图”,等等。这种普遍存在的构图特征背后,蕴含着深厚的哲学的、思想的、文化的、历史的和美术的原因,值得深入探讨。

本文将从多个维度分析农民画“满”构图形成的深层原因,通过具体案例探讨这一特征如何体现中国民间文化的独特审美理念,并论述其在当代农民画中的转型与意义。

二、哲学渊源:传统宇宙观与“求全”心态

农民画的“满”构图首先源于中国传统的循环宇宙观和“求全”心态。中国人的循环宇宙观体现在汉族民间美术造型观念上所形成的对事物“求全”的理想化审美心理定势。这种观念认为,宇宙是一个完整而循环的系统,万物都应该以完整的形式呈现,不应有所缺失。

在内黄农民画中,这种“求全”心态得到了很好的体现。农民画画家们一向对“五谷丰登”、“六畜兴旺”、“家财殷实”等传统意义上的美好生活充满渴望,为了与这些“丰”、“实”的思想意识相呼应,他们的作品则追求充实、饱满的构图。这种构图方式不仅是一种审美选择,更是一种哲学观念的视觉表达。

农民画中的“满”构图也体现了中国传统的整体性思维方式。与西方分析性思维不同,中国传统思维强调事物的整体性和关联性。在农民画中,画家不是从一个固定的视点观察对象,而是采用多视点、多方位关照,可同时使用平视、俯视、仰视、环视,乃至用“X光眼”看世界,表现肉眼不能见的物象。这种表现方式打破了单一视点的限制,使画面能够容纳更多的信息和内容,从而形成了“满”的构图特征。

此外,农民画的“满”还体现了中国民间文化中忌缺尚圆的美学追求。在中国传统文化观念中,追求圆满、注重完整是一种深层的美学理想。比如,在很多地方,至今依然保存着由“全福人”统管或主持婚俗礼仪,“全福人”指的就是全福太太,上有父母健在,有丈夫,下有儿女双全的妇人。受这种观念影响,农民画往往通过多视角的手法达到对形象的完整呈现,在造型上表现出“总括性造型”的特征,这使得画面不仅构图饱满,而且具有一种完整性和圆满感。

三、文化心理:农耕文明的吉祥意识与圆满理想

农民画“满”构图的文化心理根源在于农耕文明长期形成的吉祥意识和圆满理想。农民画画家多数出身农民,他们的创作不可避免地反映了农耕文化的价值观念和审美趣味。

农民画的构图满密与农民对土地的深厚感情和珍惜意识密切相关。他们会有意或无意地把画画比作种田,农民在种田时会十分珍惜每一份土地,田埂旁、小道边,屋前房后、旮旮旯旯,凡是有空的地方,都得种上庄稼,哪怕是一根葱。因而在作画时也力求将画纸画得饱满。这种类比思维显示了农民对土地和绘画材料的双重珍惜,这种珍惜不仅是一种经济考量,更是一种文化心理的反映。在这种心理驱动下,导致农民画家会尽可能地将画纸填满,不留空白,从而形成了“满”的构图特征。

农民画“满”构图还体现了农耕文化的吉祥意识和祈福心理。在中国民间文化中,生殖崇拜、传宗接代一直占据重要地位,丰腴壮硕也始终是女性健康的重要标志,而种子是否饱满直接影响植物生长、果实丰收。因此,以“肥硕为美”在我国民间是普遍存在,且影响久远。《诗经》的《国风》大多为民歌,展现了各地的风土人情,从中可以找到许多这样的例证,如《陈风·泽陂》《唐风·椒聊》等等,还有红山文化中出现的女性塑像,包括许多民间绘画、剪纸、泥塑等女性的造型,都可以看出是这种观念的反映。饱满、壮硕、丰富往往与吉祥、幸福、兴旺的概念联系在一起。所以,传统的内黄农民画中的人物造型也是以“肥硕为美”,直接影响了农民画的造型和构图,进而形成了饱满、丰富的特征。

农民画的选题也多以喜庆事物为主,这与“满”构图形成了内在的一致性。内黄农民画“与悲剧无缘,它往往选取喜庆事物作表现内容,这种选题的明确倾向性,决定了它的色彩对比强烈、火红热闹。”喜庆的选题需要饱满的构图来表现,而饱满的构图又强化了喜庆的氛围,两者相得益彰,共同构成了农民画重要的艺术特色。

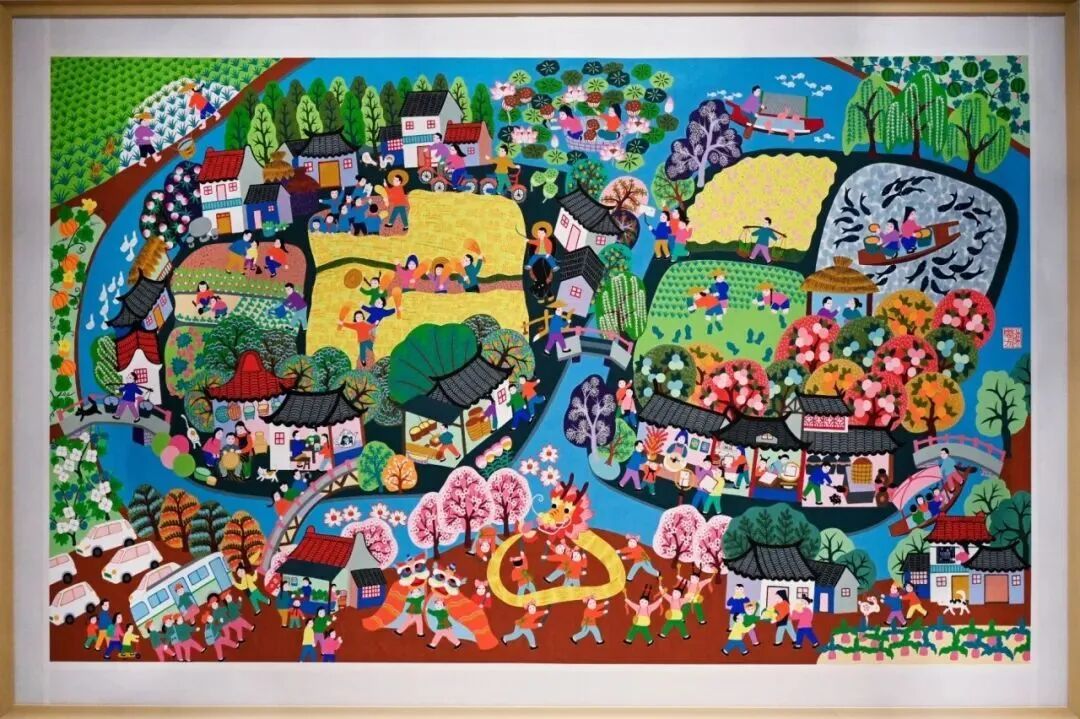

此外,农民画“满”构图还反映了民间文化的包容性和多元性特征。农民画不仅描绘人物和故事,还常常将花鸟、风景、民俗活动等多种元素融入一幅画中,使画面内容丰富多样。如金山农民画《沪派江南——新元圩田农耕图》就在一幅画中表现了“渔、米、书、画、荷、诗、陶七大文化基因”,以及“耕文化、渔文化与民俗艺术三大主题”,甚至还融入了新能源汽车、共享单车这些现代元素。用作者的话来说,就是“想通过这样的对比,表达一个理念——乡村振兴不是简单的复古,而是要让传统文化与现代生活和谐共生”。这种多元内容的包容,自然导致了构图的满密和丰富。

陈惠方《沪派江南——新元圩田农耕图》

四、历史语境:社会主义文艺与大众审美需求

农民画“满”构图特征的形成也与特定的历史语境密切相关。农民画发端于上世纪50年代,是在社会主义政治体制和文化体制下形成的独特艺术门类,不可避免地受到了社会主义文艺理念和大众审美需求的影响。

社会主义文艺强调文艺为工农兵服务,要求文艺作品能够“教育大众、引导大众、宣传党的相关政策”。这种功能定位要求文艺作品必须通俗易懂,为人民大众所喜闻乐见。对于普通民众来说,具有这构图种特征的民间艺术年画、连环画、墙报、版画、泥塑、剪纸等等,目知眼见,耳濡目染,饱满、丰富的构图更具有视觉冲击力和吸引力,更能够引起同频共振,农民画的“满”构图在一定程度上反映了这种大众审美需求。

农民画继承了传统民间艺术的形式特征。年画、连环画、宣传画等属于大众文艺的绘画形式,一直承担着教育大众、引导大众的功能。这些绘画形式往往采用饱满的构图和鲜明的色彩,以增强宣传效果。农民画在学习这些艺术形式的过程中,自然继承了其构图特征。

社会主义新时期提出的创造性转化、创新性发展要求,也对农民画的发展产生了重要影响。在这种理念指导下,农民画在保持传统特色的同时,也不断进行创新和发展。即便如此,“满”构图作为农民画的基本特征之一,仍然被保留和传承下来。

值得注意的是,农民画的发展也得到了官方认可和支持。1988年江苏六合、上海金山、陕西户县、山东日照、广东龙门、湖南麻阳等等一大批在全国有影响的农民画之地,具有一定的代表性,被文化部首批命名为“中国现代民间绘画画乡”。这种官方放样板式的认可与倡导,不仅促进了农民画的发展,也在一定程度上影响了农民画的风格特征,包括其“满”构图。

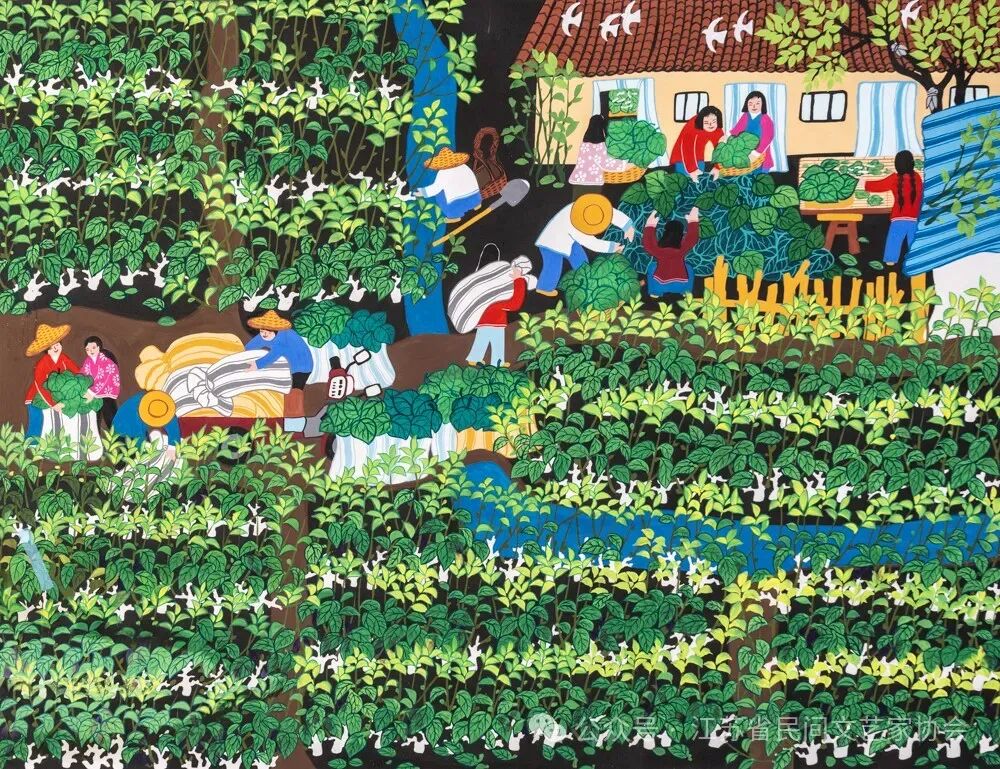

解善彪 《蚕桑富梦》

五、美术演变:从民间工艺到现代绘画的形态传承

从传统民间工艺到现代绘画的形态传承和发展,农民画“满”构图特征的形成也体现了这样一个美术演变的过程。农民画并非凭空产生,而是在继承传统民间艺术基础上发展而来的。

它继承了许多传统民间艺术的造型观念和表现手法。如内黄农民画在继承传统的基础上又大胆吸收现代派艺术之长,展示出现实主义和浪漫主义相结合的优良传统。秉持这种继承和创新并重的态度,内黄农民画农民画既保持了民间艺术的特色,又具有现代绘画的某些特征。

在构图方面,传统民间艺术如剪纸、刺绣、漆画、灶壁画、木雕等,往往采用饱满的构图,不留大量空白。这种构图特征一方面与传统审美观念有关,另一方面也与工艺材料的特性有关。如剪纸艺术为了保持作品的坚固性,需要强化彼此的勾连,避免过于细小的镂空;刺绣艺术为了彰显技艺的精湛,需要尽可能填满画面。农民画在学习这些民间艺术时,自然继承了其“满”构图特征。

农民画的“满”构图也受到传统绘画的影响。虽然农民画作者多数未受过美术专业训练,不懂诸多画理画法,但他们通过接触传统民间艺术,间接接受了传统绘画的影响。传统绘画中的“散点透视”和“移动视点”等表现手法,为农民画的“满”构图提供了技术支持。通过运用散点透视,农民画家根据主观需要,可以在一个画面中表现多个时空的内容,从而使画面更加丰富和饱满,寄托自己的情感和观念。

经过约70年的发展,农民画也在不断演变和创新:“这些作品的色彩是时尚化的,许多作品仍传承着传统农民画,但也出现了更为雅致、时尚的色彩搭配”。“构图上也不一样。仍然是满构图,但也出现了更多注意留白、疏密、节奏变化的作品,且构图更为多样。”农民画在保持“满”构图特征的同时,也具有了更多的艺术表现力。

当代农民画创作队伍中已经有一些专业艺术工作者的参与,比如最近在张家港举办的“苏州市第二届农民画展·农民画创作提升培训班”,其中就有来自南京艺术学院和南京师大等美术专业毕业的学员,她们乐于参与农民画风格的创作中。同时,有一些农民画的创作者也接受了学院化的训练,其创作具有一定学院派气息。这种专业艺术双向融入的结果,就是农民画在保持民间美术特色的同时,也吸收了一些专业美术的表现手法,从而丰富了农民画的艺术语言。

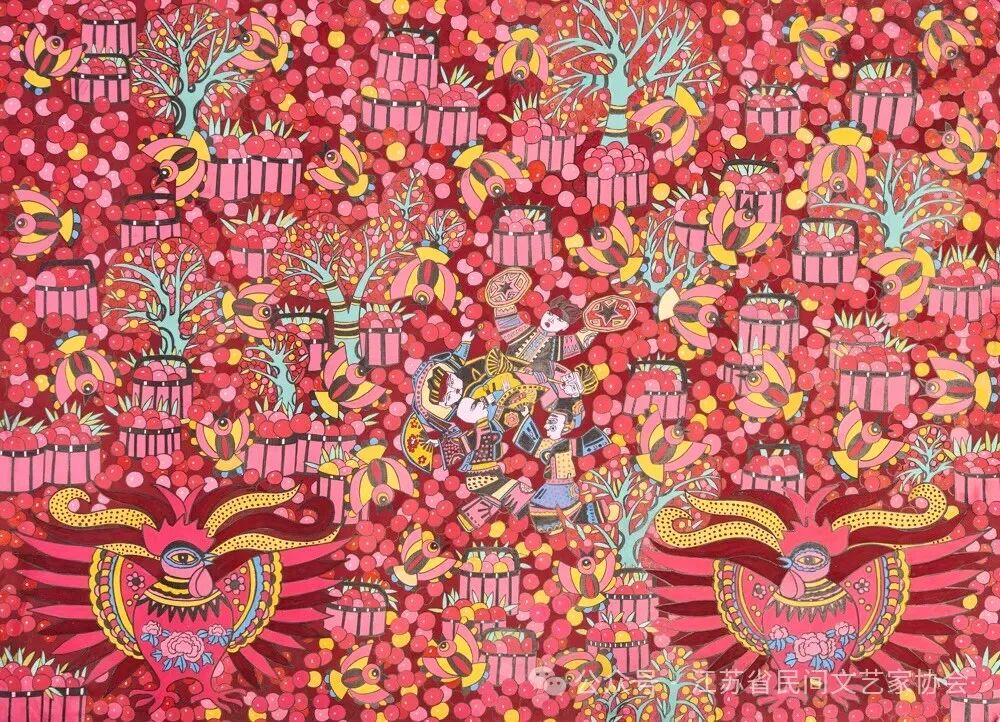

魏邵康 《歌舞升平颂丰收》

六、当代调适:当代农民画“满”构图的转型

在当代语境下,农民画正在经历一些变化,比如名称,农民画、现代民间绘画、风俗画、乡土绘画等等,虽不一而足,但基本指向相对集中。这种变化不仅体现在名称上,更体现在艺术语言、表现手法和审美理念等方面。尽管发生了这些变化,“满”构图作为农民画的基本特征之一,仍然在其传承中得到保留和发展。

当代的农民画“满”构图与传统的农民画相比,出现了一些新特点。一方面,传统农民画的“满”构图往往是一种无留白的完全满密,而当代则出现了一些注意留白、疏密、节奏变化的作品。这种变化表明当代的农民画在继承传统的同时,也在寻求艺术语言上的探索和创新、变化和突破。

另一方面,当代的农民画“满”构图也出现了一些新的表现方式。如“一些写实性较强的画面局部,使用焦点透视表达对象或者空间。部分作品的人物造型也受到写实绘画的影响”。这样的“满”构图通过写实性与装饰性相结合的表现方式,具有了更多的视觉层次和艺术表现力。

另外,当代的农民画色彩运用也发生了变化,左右了“满”构图的视觉效果。一些作品在传承传统农民画的基础上出现了倾向雅致、时尚的色彩搭配,如运用粉红、粉蓝等流行色和灰色调的运用,呼应都市时尚的审美。有的农民画“满”构图不再像传统农民画那样对比强烈、火红热闹,而是具有了倾向雅致和现代的感觉。

再者,当代的农民画“满”构图也出现了一些去主题、去叙事的倾向。画作的表现性语言增强,具有当代的表现性内涵。其作品的“满”构图不再仅仅是为了表现丰富的内容和喜庆的氛围,而是具有了更多的艺术表现性和审美独立性。

尽管发生了这些变化,但总体上依然保持了农民画的基本美学特征,饱满热情、质朴豪放、夸张浪漫、乐观向上。这些美学上的连续性,就是其绵绵不断的内在联系,而“满”构图就是这种联系的重要体现之一。

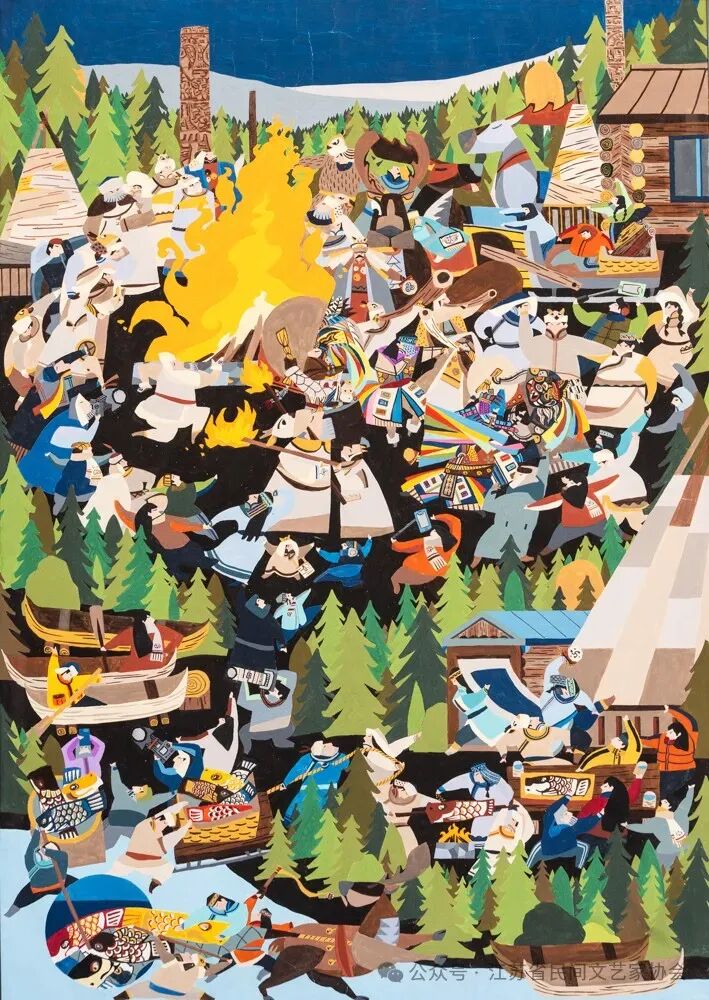

徐承波 《节日的盛装》

七、结论:农民画“满”构图的文化意义与当代价值

农民画的“满”构图不仅是一种艺术特征,更是一种文化符号,体现了中国民间文化的深层价值观念和审美理念。通过对这一特征的多维度分析,我们可以更好地理解农民画的文化内涵和艺术价值,也有助于认识当代农民画的发展方向和意义。

从文化意义来看,农民画的“满”构图体现了中国民间文化的圆满理想和吉祥意识,反映了农耕文明对丰收和富裕的渴望,表达了对美好生活的向往和追求。这种构图特征不仅是一种艺术表现方式,更是一种文化心理的视觉呈现,具有深厚的文化内涵。

从美术价值来看,农民画的“满”构图丰富了中国绘画的艺术语言,为当代绘画提供了新的表现方式和审美视角。当代的农民画在继承传统农民画“满”构图的基础上进行的创新和发展,为中国绘画的多元发展提供了可能性。

从当代价值来看,农民画的“满”构图及其所代表的美学理念,对于当代艺术和设计具有重要的启示意义。在全球化背景下,如何保持文化的民族性和地域性,如何将传统艺术形式转化为当代艺术语言,农民画的“满”构图及其演变历程提供了一个有价值的案例。

总之,农民画的“满”构图是一个值得深入研究的艺术现象,它不仅是农民画的形式特征,更是中国民间文化的视觉表达。通过分析这一特征形成的多重原因,我们可以更好地理解农民画的艺术价值和文化意义,也有助于认识中国民间艺术的当代转型和发展方向。农民画作为中国文化的独特组成部分,其价值和意义将会随着时间的推移而不断显现和丰富。

汪源 《盛世欢歌》

作者:张丹,中国民间文艺“山花奖”评委、中国工艺美术大师评选专家库成员、中国民间文艺家协会故事专委会副主任、江苏省非遗保护专家组成员、南京农业大学民俗学教授、硕士生导师