如何让历史与当代对话?

——评《南京照相馆》

文 | 高晓庆

《南京照相馆》立足当代视角和时代所需,对历史进行重新梳理,将宏大的历史叙事转化为真实可信的细节、有血有肉的人物,并使之与当代中国民族精神和时代价值同频共振。影片通过连接历史、关照现实,让历史故事可触可感,成功唤起当代观众的价值认同与情感共鸣。

一、以高度还原的历史氛围,让电影真实可信

电影是人类追求逼真复现现实心理的产物,真实性是电影艺术的生命。唯有当观众认同影片所呈现的真实感,才能真正沉浸其中、接纳其叙事逻辑与情感内核。否则,无论演员的表演多么煽情、特效如何华丽,都只会沦为浮于表面的炫技,难以触及人心。《南京照相馆》打破时空壁垒,通过方言、地名、服装、照片等历史细节,让观众产生熟悉感和真实感,营造出真实可信的历史氛围。

方言的多元并存与交织,是民国时期首都南京城社会生态的具象化呈现。当阿昌以北方口音询问“你怎么计算时间”,金老板并未直接作答,而是用南京童谣“城门城门几丈高,三十六丈高,骑花马,带把刀”回应。这个细节的处理无疑是神来之笔,童谣响起,南京本地的风土人情、市井生活随之浮现,南京便从一个简单的地理概念转化为可感知的记忆现场。同时,林毓秀的常州话、金夫人的徐州话、王广海的上海话以及阿昌的北方口音等多重方言交汇,共同绘就了一个既是江南本土的、又汇聚南北的民国首都城市画像——来自五湖四海的政府人员、商人、小市民等各色身份的人聚集于此讨生活,他们相互碰撞、相互交融,最终在这座城市落地生根,共同托举起这座城市的未来。

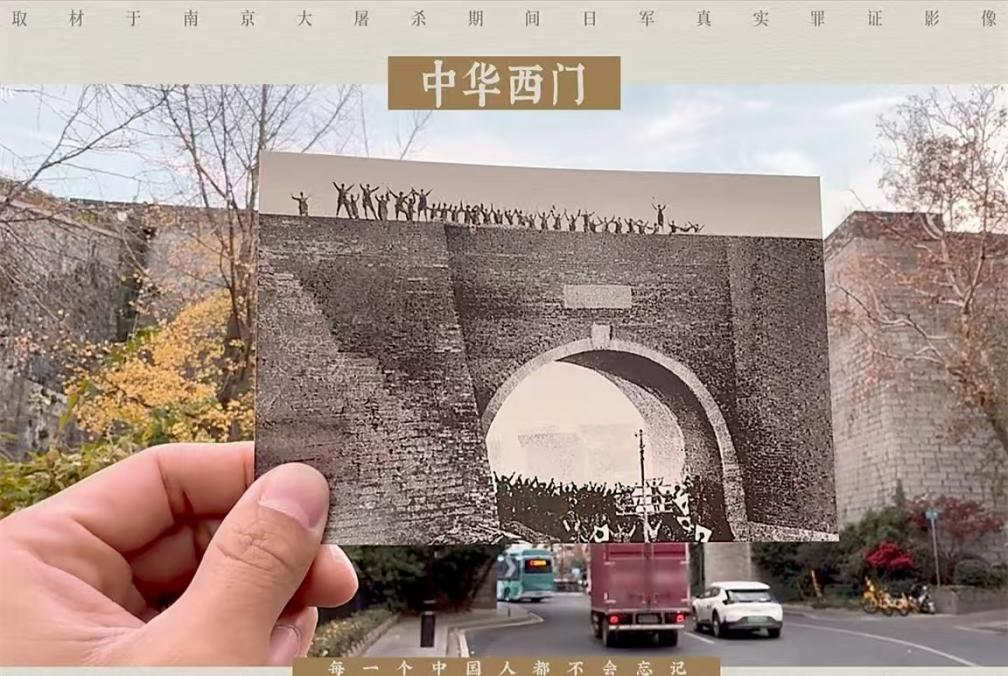

当鸡鸣寺、莫愁湖、雨花台等南京真实的地名在电影中出现时,观众会自觉与现实形成观照,当下南京的繁华与曾经的劫难形成鲜明对比,电影与现实完成了一场穿越时空的对话。历史照片的场景再现则强化了电影的记录性和真实感,日军占领总统府、百人斩杀人比赛、强迫中国人拍摄虚假亲善照等历史场景的复刻,历史真实与电影在此刻实现了高度重合,至此完成了对真实历史氛围的构建。

二、以普通人物的真实悲欢,唤起当代观众的情感共鸣

一部优秀的历史电影,应该拥有能在精神上与当下观众共鸣的表述。《南京照相馆》摈弃宏大叙事选择“平民视角”,聚焦于最平凡不过的普通人,通过他们的视角和价值观去重新梳理和讲述历史。邮差、演员、照相馆老板等普通人的生存困境、人性矛盾与成长弧光,与当代普通人的精神困境形成呼应。

不同于《屠城血证》《金陵十三钗》等电影的“精英视角”,“平民视角”叙事选择以普通人为电影主角,无论是虚荣的龙套小演员林毓秀、本本分分的邮差阿昌,还是看重亲情的金老板、投机的汉奸翻译王广海,抑或是曾经在吉祥照相馆留下重要时刻的学生、护士、姐妹等,都是在红尘中浮沉、为生计或梦想奔波的平凡小人物,每个观众都能在其中找到自己的身份投射。电影既书写他们的可爱之处,也没有避讳他们的缺陷和不完美。他们最初只是乱世中挣扎求生的普通人,林毓秀逃难还带着电影胶卷,金夫人排斥林毓秀拒绝她睡自己的床,金老板和阿昌争夺“保命符”,宋存义隐瞒自己的逃兵身份。他们的世俗和温情,他们的贪嗔痴怨,都让观众觉得亲切和熟悉,并由此对电影中的角色产生身份认同和情感共鸣。这些人物的成功塑造,使得南京大屠杀30多万遇难者不再是教科书上的一串“数字”,而是面目清晰、有血有肉的历史亲历者。每个角色都有自己的“喜怒哀惧爱恶欲”,虽然并不完美,但也因此照见了人性的幽微之处,让真实的人的情感被观众可触可感,赋予历史以深刻的现实意义。

三、通过历史观照现实,激发观众的民族自信和爱国情感

编剧许渌洋认为,“成功的历史电影必须将记忆转化为建设性的现实力量”。所有的历史题材电影,都并非单纯的记录历史,而是以史为鉴,将历史的教训转化为面向未来的智慧,斩断重蹈覆辙的可能性。

一是完成对民族自信的重构。《南京照相馆》对于日本人在南京犯下的暴行,选择了比较克制的表达,不但女性受侵犯的场景少了很多,且多采用暗示的方式交代,如精神崩溃的凤华用日语机械重复“欢迎光临”,林毓秀给日本军官唱戏回来后衣衫不整、眼神空洞,躲在床底的护士被日本士兵强行拖走等。对于暴行的克制表达,彰显了新一代电影创作者的历史自信,他们不再执着于通过毫无保留的呈现日军的残暴来控诉历史,而是以一种克制、更富尊严的方式来回望历史、讲述民族伤痛。

二是激发观众的爱国情感。片中的角色经历了从苟活逃生到觉醒抗争的完整心理转变:起初,他们只想在乱世里生存下去,后来民族血性开始觉醒:林毓秀说“我从小学戏唱的是穆桂英梁红玉,我懂的”,宋存义和日本人同归于尽时说“中国必胜”,阿昌在慷慨赴死前喊出了“大好河山,寸土不让”。他们身处绝境仍要抗日到底的非凡勇气和魄力,在国家危亡之际挺身而出、不惜牺牲的血性和担当,是中华民族生生不息的文化基因与精神底气。这种精神与当下实现民族复兴的强国梦想一脉相承、同频共振,他们的觉醒和抗争,他们在逆境中所展现的勇气与希望,持续激发着国人在复兴路上的爱国热情和奋进力量。

“一切历史都是当代史”。《南京照相馆》以真实可信的电影质感成功连接了历史与现实,以平凡而伟大的人物塑造让观众感同身受、照见自身,凭借克制而有力的表达和更加自信的姿态实现了对历史的当代性审视,最终让当代观众与历史人物完成跨越时空的情感共鸣与价值共振。

作者简介

高晓庆,江苏省电影家协会驻会干部,电影学硕士。

来源:江苏省文艺评论家协会