“苏超” —— 一场全社会的青春叙事

文 | 栾开印

至7月下旬,“苏超”已经火爆将近两个月的时间,并且这一趋势还在不断持续,每一轮赛事的对决都能够掀起又一波的全民热议。“苏超”的生命力之强、参与人数之多、话题度之广、玩梗之密、社会效应之多维早已超过一项业余体育赛事的影响范畴,如今的“苏超”已经成为当代社会一次现象级的流量事件和深刻影响社会各层面的社会景观。根据相关统计,超九成(95.2%)的江苏居民知晓“苏超”,截至7月7日,仅在抖音平台,与之相关话题的播放量已突破200亿次。有关“苏超”的评论文章早已连篇累牍,各路观点以“解剖式”的观察视角分析了“苏超”的来龙去脉、运作机制、成功要素、社会效应等方方面面。有人认为,“苏超”不只是一项足球赛事,而是一场被成功包装的大型文旅项目;有人认为,“苏超”的成功不只是体育的成功,而是一场“搭子经济学”的胜利;也有人认为,“苏超”比拼的不是绿茵场上的成绩,而是一场江苏13座城市文化底蕴的展示和争芳斗艳。体育、经济、文化已经成为“苏超”最鲜明的三副面孔和身份符号。诚然,不可否认“苏超”在提升足球氛围、带动文旅消费、彰显城市文化、培育价值认同、激发社会凝聚力等方面的作用,也是其在社会普遍认知层面最大的成功之处,但我想剥离这些因素,从“青春叙事”这一相对隐形但或许更为深远的层面窥探“苏超”带给江苏及其整个社会的影响。

一、拼搏:赛场内外的年轻身姿

“苏超”是全民的狂欢,但绿茵场一定是年轻人拼搏的天地。“苏超”13支代表队的516名球员中,年龄最大的40岁,最小的球员只有15岁,参赛球员平均年龄为24.09岁,学生球员占比近三成,其中本科和大专学生有85名,高中及中专学生有69名。这一连串的数字,都表明了“苏超”最大的底色是青春的色彩。场上年轻队员每一次入场时的坚毅神情,都在诉说着对胜利的渴望和对梦想的执着。时至今日,我们每个人记忆里都会留下关于“苏超”的某个激情瞬间,或是盐城严子航的神勇扑救,或是泰州巴特腾空3.1米的倒挂金钩,或是南京滕帅的帽子戏法,抑或是常州全体队员为了荣誉的拼尽全力……这些年轻队员顶着烈日、冒着大雨,为了胜利不知疲倦地奔跑,一次次的倒地、拼抢、过人、扑救,将自己扔到空中,将汗水洒满赛场,为了胜利拼到最后一秒钟,没有一个球员、一支队伍轻言放弃。“苏超”虽是业余比赛,但这些年轻队员展现出来的拼搏精神和昂扬斗志却感染了无数观众。

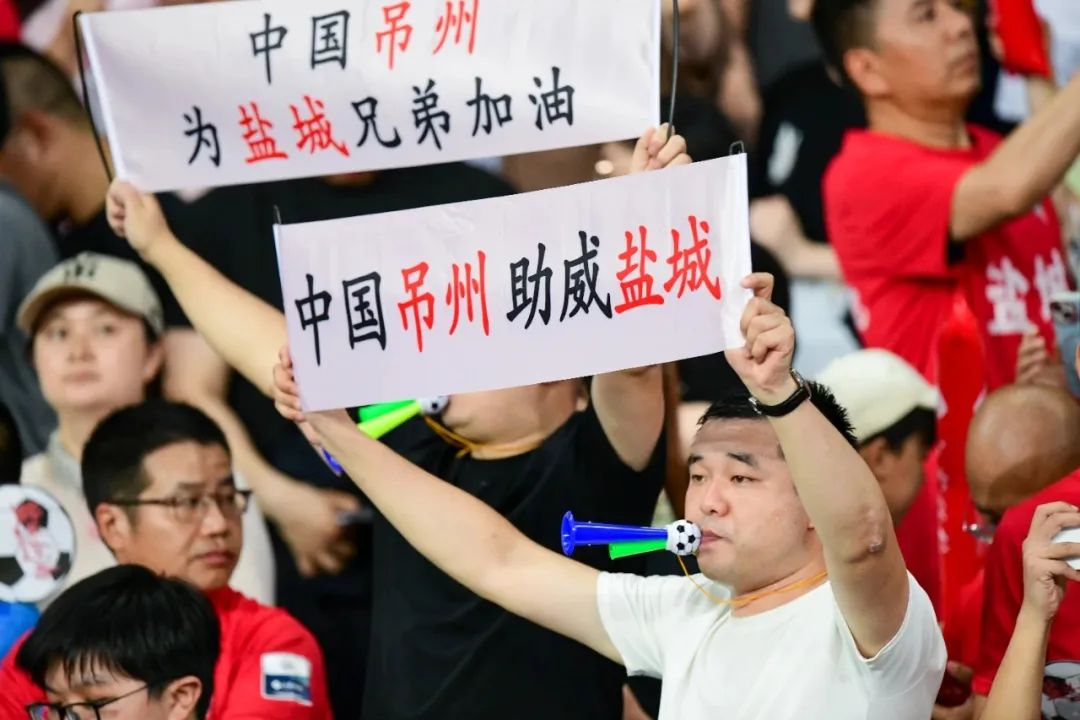

绿茵场上,他们是为了城市荣誉而战的勇士,赛场之外他们是和我们一样的普通人,其中有外卖员、快递小哥、在校学生,他们虽出身平凡,但通过赛场上的拼搏身姿,也可以很轻易窥探平日里他们努力奋斗、永不言输的品质。现如今,总有关于年轻人“躺平”的论调,但“苏超”的球员用实际行动诠释了新时代青年人的朝气与活力。其实,不只是“苏超”球员,那些在赛场内外为运动员加油的年轻人,那些为了生活、为了梦想而拼尽全力的年轻人,何尝不是如此。他们的呐喊和助威既是为运动员加油,也是为在人生道路上不懈奋斗的自己而鼓劲。每个人的人生就如“苏超”的赛场,我们不能用简单的输赢评判比赛是否精彩,也不能用世俗价值层面的成败得失衡量一个年轻人的追梦旅程。只要他们还在奔跑,还没轻言放弃,他们青春的身影就是整个社会最美的风景。

二、狂欢:青年亚文化的身份认同

“苏超”的青春叙事还体现在全民玩梗狂欢。可以说,此次“苏超”之所以能够“出圈”,“梗文化”功不可没,玩梗已经成为“苏超”传播最有效和最直接的催化剂,也是其火爆出圈最重要的表征和因素。开赛至今,“苏超”赛场内外热梗不断,已经达到了“人均梗王”的地步,“比赛第一,友谊第十四”“没有假球,只有世仇”“常州笔画保卫战”“南哥之争”“楚汉之争”“早茶之争”“西游记之争”……热梗的层出不穷,演变成了一场全民参与的“梗文化”盛宴。更加令人惊奇的是,这种玩梗不只是普通民众的自娱自乐,连官方也打破了以往官媒严肃保守的形象,积极参与其中,甚至成为这场玩梗狂欢的主要推手。在普遍认知中,“梗文化”一直是青年亚文化的专属内容,是年轻人用于表达自我、追求个性、群体连接以及身份确认的一种方式。而亚文化始终处于主流文化的边缘地带,甚至常常被拿来作为主流文化的对立面。此次“苏超”通过全民玩梗的方式实现了亚文化从边缘走向主流,从小众文化转向大众文化的跨越。在伯明翰学派看来,青年亚文化是一种抵抗仪式,狂欢和解构是青年抵抗幻灭的信条,“苏超”的玩梗正是对这种狂欢和解构进行了一种正向转译。“梗文化”将江苏各地的文化碎片重新编织,成为城市文化趣味解码的一种方式,完成了城市与城市、赛场与观众、官方与民众之间的情感连接。在这一过程中,青年亚文化构建起一张紧密相连的文化共同体网络,让人们在欢笑与互动中找到了共同的文化归属感,并实现了自我身份的认同。

三、创新:社会风貌的时代重塑

长久以来,提到年轻人聚集的城市,人们往往会首先想到长沙、成都、深圳、杭州,而提及江苏,大多数人会想到江南水乡、六朝古都、吴侬软语、楚韵汉风。世人对江苏的印象始终停留在深厚的文化底蕴和发达的社会经济,并不会将年轻时尚的标签与之关联。江苏自我形象的塑造和对外文化身份的展示,也往往不够重视社会青春活力的一面,她的青春色彩仿佛被厚重的历史掩盖。然而,“苏超”的火爆出圈在很大程度上改变了这一刻板印象,让江苏的社会风貌完成了一次自我重塑,实现了一场极具张力的青春叙事。而这一蜕变的底层逻辑,是江苏对自身文化多样性和深厚文化底蕴的创新表达。创新之举既体现在“苏超”“城市荣誉战+全民狂欢节”的独特定位,也体现在“赛事引流—文化展示—消费转化”的新型业态联动,更体现在政府与市场高效协同的现代社会治理模式。“苏超”看似是一个网红流量事件,但背后体现出来的却是江苏在文化传承与创新发展之间的巧妙平衡,是一次对多元传统文化的创造性转化和创新性发展。当然,创新不是年轻人的专属,但绝对是他们在社会立足和自我价值实现最重要的特质。如果把江苏看做一个生命个体,之前的江苏或许是一位温婉娴静的江南女子,抑或许是一位才华横溢的文人骚客,但现如今,江苏已然成为一位洋溢着青春气息、充满着滂湃激情的活力青年。从这个意义上说,“苏超”带给江苏的影响不只是眼下的流量关注和经济效益,更是对未来文化自信和社会活力的深远塑造。“青春形象”已经成为“苏超”带给江苏整个社会最显著的文化景观和时代风貌。

“苏超”第六轮,南京队对战苏州队,南京将主场从五台山体育场移师到南京奥体中心体育场,众所周知,这是2014年第二届青年奥林匹克运动会的主场馆,也是2012年创下中超观赛人数纪录的场地。它见证了江苏足球的辉煌,也承载着江苏有关足球的青春记忆。当主持人丁喆高声呐喊“欢迎重回南京奥体中心体育场”时,泪湿了无数江苏球迷的眼眶,时光没有磨灭江苏球迷对足球的热爱,就像青春永远不会散场。

作者简介

栾开印,江苏省文化艺术研究院助理研究员,南京艺术学院博士研究生。

江苏省文艺评论家协会