雪泥鸿爪

卞雪松先生其人其画琐忆

马荣幸

一个微雨的上午十点多,手头事少,偷偷开溜,顺路去看看师父卞雪松先生。敲开门,先生头都不回,径自走向正在画的一幅残荷图,作最后的收拾。大道至简,没有亲眼看过,难以想象其作画用具之简陋:一整张墨渍斑斑的三合板戗在墙上,不垫毛毡,画纸直接用图钉钉在板上,墨盘和颜料碟上面落满灰尘,乱七八糟挤在画板下沿地面上,墨是普通瓶装一得阁,颜料甚至是广告色,除了极长的竖线条,先生都是坐在一张上了包浆的小板凳上悬肘作画。他画我看,不敢惊扰,但又实在忍不住,便真诚地问了句,什么时候才能拥有您一张画?先生竟停下笔,侧过头来笑而不答看着我,凭借多年交往的默契,那眼神使我确信“有戏”。

生性木讷,加之些许自爱的我,轻易不开口索取,现在想来,脸皮薄未必是好事,会错失良机,会带来遗憾。没曾想,一年多后,先生竟在57岁人生最好的年华,永远离开了这个世界。好在我执着于信念,相信终会拥有一张属于我的先生的作品,虽然不知道会通过什么途径获得。而这份等待了二十年的机缘终于来了,不是一张是一册,而且是填补我记忆空白的一册上世纪八十年代的精品。先生八十年代的画极少,九十年代以后的画,我几乎全部看过,其中不少画的作画过程我还是见证者。

2004年夏天,一个闷热的晚上,应聂危谷先生之约,陪他夫妇去先生那边看画。先生与聂危谷感情也是极好的,愉快地接待了我们。画室没有空调,灯光也不够明亮。先生打着赤膊,翻箱倒柜,找出家中所有画作,从晚八点欣赏到十二点,大家居然没喝一口水。其间还有一个小插曲,聂夫人见大家汗流浃背,深更半夜出去买来冷饮,却不知道先生患有“三高”不能享用,最后他的那份由我代劳。

世人多知卞雪松先生的书法精妙而知其画者寥寥,原因有二:一是画作存世量太少;二是先生不轻易示人。通过那晚“盘点”以及我的综合了解,先生留下来尺幅大点的画约200多张,册页十数本,加上零零散散的小品,总计不超过500幅。先生外表落拓无形,内心却洁净孤傲,作画态度极其虔诚。画作没有一笔苟且,没有一幅随意,不满意的尽毁,终生未卖一张。因此,当年能得其馈赠的定是凤毛麟角,在我熟知的人当中,唯有南艺张友宪教授藏其册页一本。由此推及,于今我所得到的这本,易主之前的藏家亦非凡人。只是不知何故,这本册页经历了什么,怎么落在了一个败家子手中,以极低的价格流到了世面。虽然我付出的代价是拍卖公司拍出的价格的七、八倍,我仍庆幸,先生的画作终于有了最好的归宿,因为我懂得它的意义,相信先生在天之灵也会感到欣慰的。

卞雪松先生生性简淡,不为世俗理解,也不屑世俗理解。徐文长云:高书不入俗眼。书如此,画又何独不然。幸运的是,先生传世画作虽少,却有一批坚定的、忠诚的拥趸。其中首推先生的至交知己、诗人、书画鉴赏家、收藏家张维先生。先生过世后,张维第一时间抢救性地收集、购买、保存了他大量书画作品,仅平时的临帖就有近万张,并在自己经营的常熟虞山当代美术馆常年举办先生的系列展览,通过专业出版物为先生出专版、写论著,对先生的艺术进行全方位推介。这实在是先生之幸,扬州书画之幸,乃至中国书画史之幸。

卞雪松先生于艺一门,诗、词、散文、游记、书、画、音律无所不能、无所不妙,先生就是一座高山。有时候我很唯心,知道天赋这东西哪怕后天再努力,也无法培养,不免常常慨叹:愚钝如我,即使空活百岁,也只能驻足山下,抬头仰望。在涉及的众多艺术门类中,先生自视最高的是其画作。其实,他的诗格调极高,具有唐代早期的自然朴素古风,可他自己不够重视,常常是随写随丢。学生辈们都很惋惜,劝其注意保存,他却说:留下的自然会留下,丢掉的就让它丢掉吧!他虽这么说,学生们还是尽力不忍其丢失。1994年秋,还在部队服役的我,把他手头的诗词手稿收集到一起,利用空闲,在一台四通打字机上一字一句敲打出来,并油印了100份交他保存。这也为后续出版的《雪松诗草》和《卞雪松诗词集》打下了基础。不同的是,同样是自己的作品,却厚此薄彼,对画作之爱护远超诗作。对此,以我愚见,是不是因为有些诗是随机的、即兴的、触景生情的描述,有的是仓促情况下的急就,未及仔细推敲,自认为不够洗练。所以在他看来,多一首,少一首无关大碍。画则不然,凭着心性的清净,凭着对自然的感悟,画什么都是那么率真天然,哪怕是一幅很小的册页都能看到一个比宇宙还要大的心。他画画从来不是为了取悦别人,而是自己内心的写照,因为他是一个空谷足音的寻道者,一个与天地精神相往来的孤独者。

卞雪松先生的画作,无论是在学术方面还是精神层面都极具价值。上世纪八十年代,伴随着中国的改革开放,百废待兴,书画艺术也迎来生机。中国画向有南北宗之说。北宗厚重,注重形质;南宗萧散,更重写意。此时的北方是贾又福接继李可染的山水画黑白对比的皴法,而南方是以董欣宾与卞雪松共同提倡的以“线条”来突破传统,所谓“北皴南线”之说就出自于此。尽管此说并不完全科学,也没有被书画界普遍接受与认同,但并不影响董、卞的探索与实践,二人共同提出一根线里有春夏秋冬,一根线里有生死疲劳,一根线里有喜怒哀乐的审美理念。

卞雪松先生的绘画用笔,得益于书法,无数疯狂的临帖造就了他的笔墨力感与韧性。他的绘画用笔是笔笔断笔笔连,让线条自由地随心游走,不求外形形似,而追求笔断意连的神韵。先生的墨线充满禅趣,有时还带有童真率性的幽默感,正是这种质朴的率真、禅意的静穆,隐约的苦涩,从而表现出画境的高古、苍茫与幽寂感,对应于他内心的寂寞与寂寥,在生命体质的冷感中追求笔墨与色彩的激烈与欢畅,让线条充分传达出内在的弹性与生命情感。

孤高狂狷的董欣宾,目空一切,从不轻许别人,却为先生写专文。在发表于1991年《江苏画刊》上的文章《卞雪松之人之画》中写到:“卞雪松笔性近汪之瑞,写气近梅清,立象颇得吕潜简赅,实在是我多年所求而不可得之者,作画实在根于天性,可遇不可求得的事”。

记得还是在先生生前,一次与聂危谷先生私下论及他的画作,谈到了师承的重要性与戏剧性。先生这一脉是个怪圈,林散之师从黄宾虹,画没有达到,却成就了书法。他把黄宾虹的墨法化入书法,水墨互渗互破,形成瘦劲圆涩、璀璨华滋、偏正相依、飘逸天成的独特风格,被公认为继王觉斯后三百年来草书大家。卞雪松师从林散之,书未及,画则过之,甚至达到了黄宾虹。

卞雪松先生的画别开生面,他没有走黄宾虹、林散之的绘画路线,而是从八大山人的极简路径中更深入的挺进。八大将物象简化为神态,而先生将物象近乎放弃,只在一根蕴含天地的线条中展现物象的生命形态。先生画到极简,与他深厚的书法功底和传统哲学领悟有关,他的构图极为自然和现代,采用围棋打点方式随机应变,画面简洁而无重复。他曾说:“画就是一笔,有一才有万,万则归一,道一以贯之”。实际上这是对石涛和尚“一画论”的升华。他的绘画,将中国哲学“天人合一”意义上的极简主义推向极处,是对一根线里有春夏秋冬、一根线里有生死疲劳、一根线里有喜怒哀乐理念最好的诠释。由他塑造的地老天荒、孤独而恒远的生命境界,或将成为绘画史上的重要跨越。

先生平日里喜欢与我聊绘画心得,言简意赅,又充满自得与自信:我是无论临哪家,都比原作简,哪怕是简到不能再简的倪迂和八大,哈哈!至于那几本让我经常翻看的写生册页,先生说他从不对景实临,都是游玩回来,凭借记忆背临的大感觉,通过时间的过滤,抓大放小,抹去记忆中的旁枝末叶,以最简的笔墨表达所要表现对象的精神实质,庄子所谓“目击道存”。“目击道存”,这一观点我与先生高度契合,这么多年了,才付诸文字追忆先师,正是希冀岁月的洗涤,留下对先生最本真的记忆。

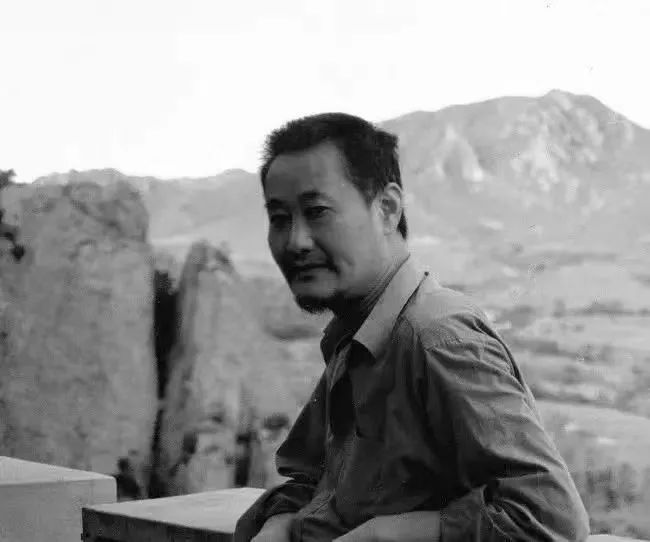

画家简介

卞雪松(1949-2005),扬州人,画家、书法家、诗人。生前为中国书法家协会会员,沧浪书社社员。

作者简介

马荣幸,扬州大学军事理论和公共书法教师,“扬州大学最受学生欢迎的任课教师”,扬州大学本科教学“金讲台奖”荣誉称号获得者。扬州大学书画协会副会长兼秘书长,扬州市书法家协会理事。