文 | 薛梅

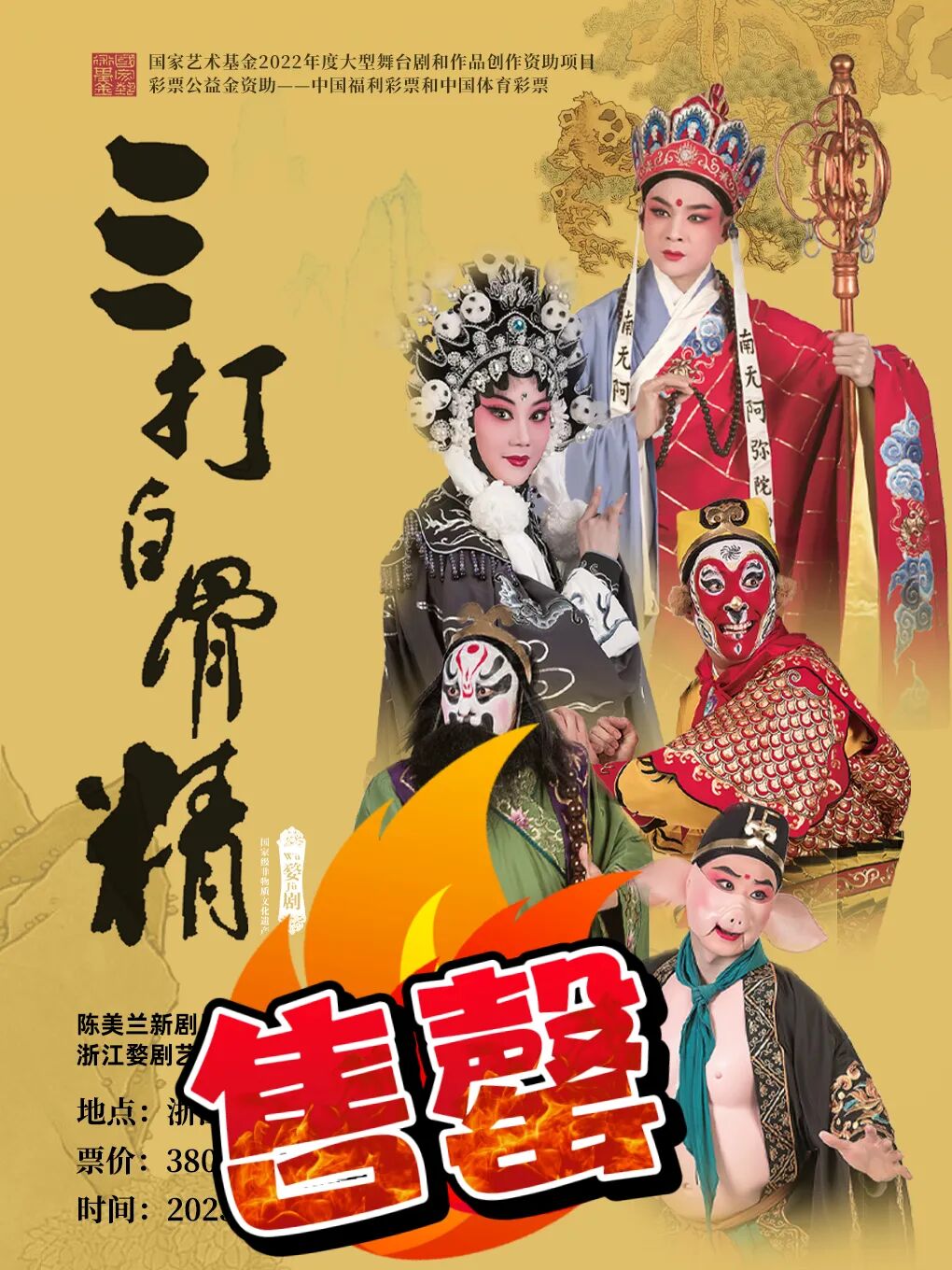

9月9日晚,在昆山百戏盛典舞台上,浙江婺剧艺术研究院创演的大型新编神话婺剧《三打白骨精》燃情上演,引起了观众席上一阵阵掌声雷动。该剧自2023年3月9日首演以来,迅速成为戏曲界的“爆款”,至今已经在海内外巡演了上百场,场场爆满,一票难求,广受海内外观众的热情赞誉和追捧。

《三打白骨精》之所以大获成功,我以为主要得益于以下几点:

一是选材的精准,基于对院团自身队伍优势和受众市场的科学研判。

《三打白骨精》的故事出自我国古典文学名著《西游记》,它跟《大闹天宫》《三借芭蕉扇》等西游故事一样,几百年来广为流传,深受观众喜爱。再加上戏剧和影视的广泛改编和传播,“孙悟空”这一经典神话形象不仅在国内家喻户晓,吸引着一代又一代人。而且《西游记》还是为世界各国所熟知喜爱的文学名著,“孙悟空”是海外各界认可追捧的中国文化经典标志形象,创排该剧为文化出海提供了可能。

浙江婺剧(简称“浙婺”)艺术研究院队伍整齐,文武兼备,尤其武戏演员,阵营特别强大,来自全国各地的武戏演员聚集在浙婺,八仙过海,各显神通,不少优秀的武戏演员更是身负绝招,极富才华。正如翁国生导演在该剧导演阐述中所说,他们创排这部戏最大的益处就是给这些浙婺的优秀武戏演员提供了一个很好的展现平台,让他们身上蕴藏多年的戏曲武功绝招在《三打白骨精》这部戏中都能尽情发挥出来,倾情施展开来。正是因为大家都喜欢《西游记》,广大戏迷爱看婺剧武戏,那么《三打白骨精》这一题材的选择显然是一个既有挑战但很明智的选择。

二是古老题材焕新呈现,守正创新中不失现实立意。

该剧导演翁国生是一位杰出的京昆武生、“梅花奖”得主、“猴戏”表演艺术家,他深谙戏曲表演三昧,同时又具备现代舞台的全局视野和创新精神。他和其他主创人员一起在编导时尊重《西游记》原著的基本剧情和精神内核,但在舞台美术、灯光、音乐上融入现代剧场理念和科技、时尚表现手法,使之更好看好玩又寓教于乐,吸引了大量年轻观众。

剧情的核心冲突是“人妖对立”,究其本质,是善与恶的斗争,正与邪的斗争,本剧的鲜明题旨融注在弘扬正义、驱除邪恶、惩恶扬善之中。在展现这些核心立意之外,剧中着重赞颂孙悟空内心深处的忠、勇、智、义和坚定不变的初心,坚持不懈的斗志。同时通过该剧的演出,提醒人们要时刻保持清醒的头脑,不受各种“妖魔鬼怪”的魅惑,守住自己的本心。白骨精再诡计多端,妖魔鬼怪再凶残阴险,但在孙悟空的火眼金睛和金箍棒面前,最终都将无处可逃。剧中不仅有“人妖对立”,更有西天取经团队内部的信任危机。唐僧的迂腐慈悲,猪八戒的挑拨离间和孙悟空的赤胆忠心形成了巨大张力,这种内部矛盾也非常能抓住观众的心,引人深思关于“忠诚与误解”“现象与本质”的哲学命题。

好的文艺作品是兼具美学属性和社会功能的,是思想性、艺术性和观赏性高度融合的产物。《三打白骨精》让观众在欣赏精湛的舞台表演艺术的同时,也引发对人生和人类社会的内心感悟和启迪思考,并激励人执着奋进,永不气馁,鼓舞人坚定不移,敢于斗争,这恰恰是本剧要传递给现代观众的剧作主题和现实意义所在。

三是人物塑造入木三分,引人入胜。

《三打白骨精》中孙悟空形象的塑造是其最引人入胜的核心所在,它超越了简单意义上的“猴王”和“除妖英雄”的范畴,在表演程式上,主创人员将“猴、神、人”三者的神韵和形态完美融合。青年武生周宏伟塑造了一个集灵性、神话、人性于一体的崭新“婺剧猴王”形象。孙悟空身上有“猴”的动物性。通过抓耳挠腮、蹿跳蹦跃、灵活机敏的眼神等传统“猴戏”身段,表现孙悟空的动物本性和活泼天性。有“神”的超凡性。武打设计大开大合,尤其是挥舞金箍棒时,展现出“齐天大圣”的神通广大和非凡气度。有“人”的情感性。当面对唐僧的误解和责罚时,他的表演完全“人化”了。如该剧没有将“三打”简单地处理成热闹的武打场面,而是同时刻画了人物心理,“一打”时发现妖怪时的果敢和敏捷,“二打”后因唐僧的责怪充满委屈和不被理解的痛苦,“三打”时带着决绝的悲壮,为了师父的安危,即使承受再大的冤屈也要斩妖除魔。最后被师父逐出师门含泪告别时的依依不舍,分身出四个孙悟空跟师父告饶。这些艺术处理让孙悟空超越了“猴王”的动物性,充满了落寞英雄的悲剧色彩,让观众产生代入感和同情心,提升了剧目的艺术深度。

杨霞云演绎的“白骨精”,则呈现出“妖媚、诡诈、凶戾、凄艳”于一体的立体化反派形象。通过极致化的程式和绝活来外化白骨精“善变”的本质。杨霞云“瞬间变脸变身”式的功夫极具看点,演员们在村姑、老妇、老丈三个化身间“闪电”切换,淋漓尽致地展现了白骨精的狡猾和多变。白骨精的武打设计不同于孙悟空的刚猛,而是采用“舞”与“武”的融合,阴柔、诡谲、狠辣。她所有行动的核心驱动力是——吃到唐僧肉,长生不老,这种偏执的贪婪甚至疯狂,使得角色的行为具有内在的逻辑和张力,而不仅仅是为作恶而作恶。杨霞云塑造的白骨精,是一个与孙悟空匹敌的“智慧型”反派。运用水袖的舞动来表现妖气的弥漫和攻击的飘忽不定。闪转腾挪迅疾如风,敏捷的身法,体现其极具威胁性。她的表情和动作中,常常流露出一种与孙悟空斗智斗勇的狡黠、计谋得逞时的得意、以及被识破后的恼怒和不甘。这种“魔高一尺道高一丈”的博弈感,提升了戏剧的张力,也让孙悟空的胜利得来更加可贵。

杨霞云扮演的白骨精与周宏伟扮演的孙悟空形象两者之间形成了一种完美互动,成就彼此的“镜子”。正与邪的对抗,刚与柔的对比,“慧眼”与“伪装”的冲突,通过极致对抗和强烈反差,真正做到了“强强对决”,戏更好看!

四是丰富多元的肢体语汇,极大增强了视觉冲击力和观赏性。

婺剧《三打白骨精》中把传统戏曲中的武戏手段运用到了极致,武打设计丰富多变,武打结构奇妙神幻,有些地方还巧妙融合了舞蹈、魔术、哑剧、杂技等元素,可谓“新、奇、险、绝”,用强烈的肢体语汇,给观众带来震撼的视觉冲击力和美妙的观赏性。针对不同环境、不同人物、不同内容的武打采用了不同的舞台呈现方式和招数来设计处理。有的运用快捷迅猛的武术对打,如孙悟空对白骨精三化身的“三打”,狠、准、快,打出了孙悟空的毫不留情和坚定不移,让观众看得过瘾、解气。有的则是非常幽默、滑稽的嬉打,如猪八戒和“众女妖”的调戏打斗,巧妙地运用魔术、杂技、哑剧的表演元素来设计处理,轻松活泼、妙趣横生。还有就是在浩大的“群体翻腾”大档子开打场面中,形成目不暇接的“满台腾翻开花”的舞台画面。在武打设计结构铺排中,还适量的运用武打场面和气氛舞队的组合,来营造氛围和意境,比如各种不同情绪、不同气氛的猴子猴孙舞、魔洞群妖舞、妖女摆宴舞、金蟾抬轿舞、“无人机蜜蜂”蜇妖舞等,与该剧特有的经典神话韵味和魔幻舞台风格融为一体。

在武打设计上,根据院团实力进行量身定制,充分提供演员展示功底的平台,合情合理、不生硬地展示出浙江婺剧艺术研究院优秀演员的武功。比如翁国生和姜朝皋编导联手专门设计了一场“白骨精追杀唐僧”的戏:楼胜扮演的唐僧仓皇奔逃,跌扑滚爬,翻腾跳跃,边唱边舞地表演出“前空翻吊毛”“360度飞旋变卧鱼”“倒插虎接踹僵尸”等高难度摔跌技巧,这样一个与众不同的“文武唐僧”,非常出彩地展现出唐僧失去孙悟空的保护,狼狈逃避、躲闪追杀的紧张情景。再如老妖婆金蟾怪,在后半场展现了一段颇具歌仔戏丑角意韵的幽默“捕蜂舞”,在一只用小型无人机改装的机械“小蜜蜂”漫天飞舞下,饰演金蟾老妖的演员显示出了其独有的武丑身手,“蛤蟆跳”“高台蛮子”“硬僵尸”等,很具可看性和趣味性。白骨精三次变化中的村姑、老妪、老汉等亦然,在躲闪腾挪中,把戏曲中诸多的摔跌技艺都巧妙的运用起来,与剧中人物此时此景的规定境遇相融合。至于群体武功的展现,除了最后直捣妖魔巢穴大开打之外,还设置了群妖闹洞、群猴跃石、狮魔抱坛、小妖颠轿等呈现舞台各种气氛的武戏技巧表演,尤其是花果山众猴习武一段,刀、枪、剑、锤、棍、旗等十八般兵器一齐亮出,演员们的毯子功、把子功、出手功、圈椅功等传统戏曲的独特武功技艺尽显其能。全剧尾声时,主题音乐响起,白骨精被孙悟空紧紧追逐,慌乱地逃上近3米高的悬崖平台,随着孙悟空一棒打下,白骨精被狠狠击中,魂飞魄散,在高台上一个“硬僵尸”突然凌空摔下,天幕上高高悬挂的“白骨骷髅”舞美装置轰然炸裂,全剧演绎达到最高潮。

五是强化舞台调度和整体配合,体现戏曲“一棵菜”精神的成功范式。

《三打白骨精》这出戏的成功,还有一点非常重要,是该剧强化了舞台调度和整体配合,全剧在场景转换、情节推进、武打设计等如行云流水般丝滑流畅、一气呵成,充分彰显了戏曲“一棵菜”的精神,强调的不是个人的突出,而是整体的严谨、配合的无间与艺术的完整性。

演员之间的默契配合。主角与配角如同台前的“菜心”与“菜叶”相互成就。这出戏绝非孙悟空一人的独角戏,唐僧的迂腐、猪八戒的挑唆、沙僧的憨厚,都为孙悟空的“打”提供了动机或者阻力,构成了完整的戏剧冲突。他们的反应直接决定了孙悟空表演的节奏和情绪。同样,白骨精的“三变”及其麾下小妖的翻腾扑跌,也与孙悟空的“三打”形成了针锋相对的呼应关系。没有强大的对手和搭档,主角的精彩也会失色。

武打场面的精准协作。该剧在群体武打和兵器抛接的“打出手”等众多精彩的武打场景中,每一个人的位置、节奏、力度都分毫不差,精细、缜密、迅猛,零失误,殊为难得,这是“一棵菜”精神最直观的体现。孙悟空的金箍棒从哪里扫过,小妖就在哪里翻跟头迅捷避开;抛出的兵器飞向什么角度,接的人必须准时到位沉稳接住。这要求所有的演员心念合一,形成一个有机的战斗整体,任何一个人的微小失误都可能导致整个武打段落“散架”甚至出现危险。

文武场的严丝合缝。婺剧的锣鼓和音乐是其灵魂所在,音乐和表演严丝合缝。演员的每一个上场下场,每一次亮相、每一个开打动作,都由锣鼓点精准指挥。鼓师就像是整场演出的总指挥,他的鼓点一下,演员就必须做出相应的反应。唱腔与身段的结合。在文戏部分,演员的唱念做舞也与乐队的伴奏紧密相连。唱腔的拖腔、气口、身段的节奏、点断,都与琴师、司鼓的节奏完全同步,达到“唱做合一”的最佳效果。

幕后与台前的无缝衔接。在传统戏曲中,黑衣检场人在舞台上搬设道具、操作飞人威亚、控制荧光宝珠、铺射水雾干冰等,他们的工作必须快、准、稳,且不能干扰舞台表演。其本身也成为舞台调度的重要一部分,是保障演出流畅进行的关键“螺丝钉”。服装、化妆、道具的及时保障。白骨精的“三变”需要快速的抢装。幕后服装师、化妆师必须像打仗一样,在极短的时间内帮助演员更换头饰、衣物,甚至改换妆容。他们的工作效率直接决定了“变身”这一核心情节的舞台效果是否震撼,是否天衣无缝。这就是幕后工作者作为“根”对舞台上“叶”的支撑。

婺剧《三打白骨精》的精彩,绝非一两个名角的功劳,它是一曲由主创、主演、配演、龙套、乐队、舞美等所有部门共同谱写的和谐交响乐。每个人都是这“一棵菜”上不可或缺的一部分,紧密包裹,相互依存,最终为观众奉献出一台节奏分明、惊心动魄、艺术上高度完整的经典好戏。

当然,再好的作品都有精进空间,如果以更高标准观照此剧,有两点建议再作精打细磨,使之更臻完美:一是该剧题目为《三打白骨精》,完成核心剧情“三打”集中在一个场次中,如能在“三打”中对唐僧和悟空师徒俩再多一些心理表达,增加一些情感表演层次,就更加丰满和切题;二是音乐配器过强,略显嘈杂,削弱了舞台上的审美意境,可适当弱化。

作者简介

薛梅,泰州市文艺评论家协会副主席。

来源:江苏省文艺评论家协会