文 | 吴彦颐

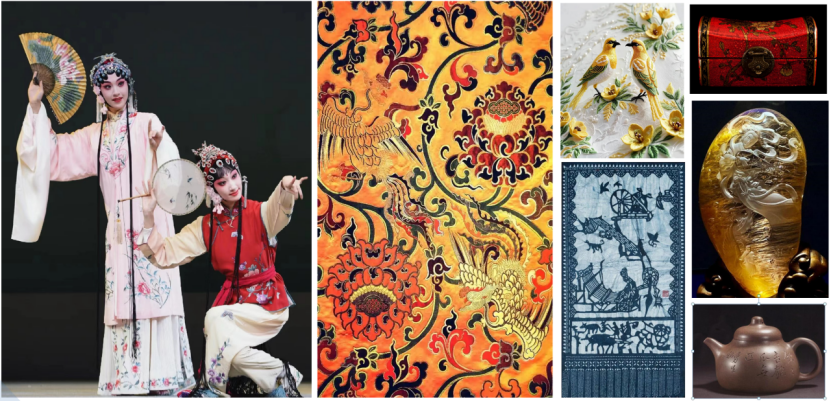

民间文艺生于民间、兴于民间,其以一种贴近人民的姿态,以一份根植生活的情怀,深藏于百姓的日用常行之中。吴韵汉风的多元文化孕育出璀璨多姿的江苏民间文艺,诸如民歌《茉莉花》、昆曲、苏绣、宋锦、南京云锦、南通蓝印花布、宜兴紫砂、扬州漆器、东海水晶等,可谓体裁多样、视角多维、表达丰富。它们承载着中华民族的基因和血脉,代表江苏走向世界。民间文艺的传承与发展离不开创作实践与理论评论的相互砥砺,如何以优质民间文艺评论推进江苏民间文艺传承发展?我从以下三个方面谈一谈自己的看法。

体裁多样、视角多维、表达丰富的江苏民间文艺

一、以民间文艺评论拓展民间文艺创作空间

江苏民间文艺项目繁多、门类齐全,仅从传统技艺来看,一代又一代的能工巧匠不断创新、不断突破,使之在全国居于领先地位,对传承传播江苏文化发挥了重要作用。然而,美中不足的是,由于种种原因,江苏民间文艺的传承与发展在某种程度上受到一定的限制和制约。比如:民间文艺的分布、保护与发展不均衡;社会环境变迁、行业自律不严,致使自发性传承遭遇危机;娱乐方式的多样,欣赏方式的转变,部分门类后继乏人,甚或面临失传,等等。只有充分意识到上述问题的复杂性,才能对症下药,救治痼疾。因此,以民间文艺评论助推江苏民间文艺创作展现新气象是一项重要举措。

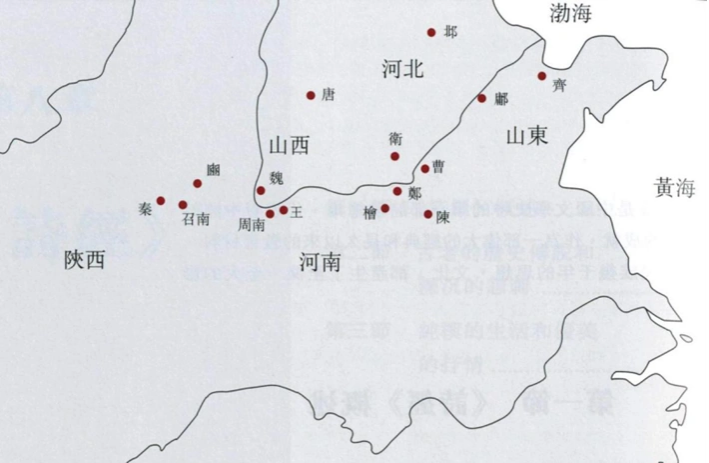

论及民间文艺评论,我想到中国最早的诗歌总集《诗经》,其中“风”是周初至春秋间各国的民间歌谣,经整理、筛选成为“十五国风”,大部分是黄河流域的民间乐歌,涵盖今天的陕西、山西、山东、河北、河南等地,内容涉及爱情、劳动、社会现实等题材,如“卫风”“郑风”“齐风”等160篇,是《诗经》中的精华。反复咏叹的手法是民歌的特色,这些诗的章节间往往只有几个字不同。通过乐官“采诗观风”,反映地域的多样性以及美刺时政的作用,可以说《诗经》完成了中国历史上第一次民间文艺评论工作。论及民间文艺传承,一般分为有形的传承和无形的传承,前者指手工艺、技术和作品;后者指手工艺、技术和作品背后所蕴含的价值观念、文化信仰以及民族精神等。故而,我们要立足当代审美和现实生活,认真做好江苏民间文艺资源的发掘整理、研究阐释和传承传播,如此才能激活民间文艺传统,秉持民间文艺观念,彰显民间文艺气象。

“十五国风”分布地图

一方面,让江苏民间文艺资源进入民间文艺话语场,引导江苏民间文艺工作者多元化吸收不同的艺术元素,尝试新的艺术技巧,突破地域创作瓶颈,以此获得新的创作空间与创作动力,让古老的技艺穿越时空,绽放今朝。另一方面,以专业的方式、说理的方式、有深度的通俗表达方式对民间文艺流脉的延伸、风尚的传承、精神的存续等进行多渠道传播,使民间文艺评论发挥出最大的影响力。有必要指出的是,民间文艺评论既要遵循文艺评论的一般规律,又要看到自身在对象方法和功能意义等方面的特殊性与特殊要求,在此基础上去升华、去再造,即要通过不断发掘江苏民间文艺资源,为丰富人民群众的精神世界继续发挥作用。

二、以中华美学精神引领当代民间文艺评论

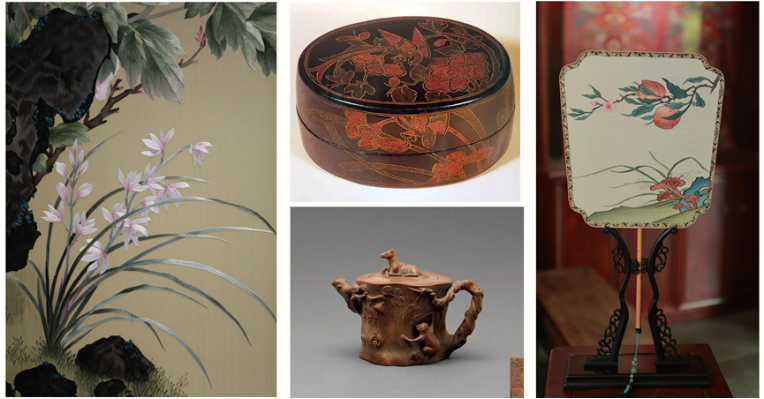

习近平总书记指出:“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”民间文艺是中华美学精神在民间的重要表现形态。江苏有13个设区市,几乎每一座城市都有传承下来的民间文艺,它们在艺术表达之外,融入现代生活,成为文化与经济良性互动、交融共生的重要载体。比如,江苏是中国境内较早出现陶器的手工业地区之一,南京市溧水区的神仙洞曾发现万年前陶片。夏商时期苏南地区流行几何印纹陶。西周到春秋,吴国受越国影响烧造原始瓷。六朝时宜兴烧制青瓷;宋代开始专攻陶器;到明清时期,造型丰富的紫砂陶闻名于世,其上镌刻诗、文、书、画,艺术品位和文化价值攀升,赢得“名器名陶,天下无类”的美称,宜兴成为中国陶都。再如,扬州是漆器重要产地,汉代以做工精巧、纹样优美、色彩绚丽而闻名。明清时期扬州成为全国漆器制作中心,技艺超群,名扬海内外。宋代以来,苏州苏绣和缂丝驰名天下,苏绣是四大名绣之一,缂丝是中国丝绸艺术品中的精华。上述民间文艺广泛涉及民间生活的方方面面,以独特的魅力备受关注,但由于口头流传、经验传承的特点,在社会文化发生转型时面临不同程度的发展困境。

苏绣、漆器、紫砂、缂丝

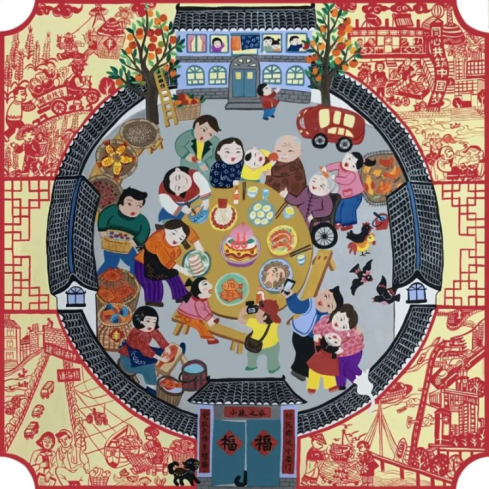

如何以中华美学精神引领当代民间文艺评论?这就需要我们将中华美学精神与当代审美追求相结合,让艺术与生活紧密相连。深入挖掘深藏在民间文艺中的中华美学精神;反过来,又可用中华美学精神,引导当代民间文艺评论。去年11月8日,由中国民间文艺家协会、中共江苏省委宣传部、江苏省文联主办的“山花烂漫,青春撷英”2024全国优秀青年民间工艺家作品展中,南京剪纸代表性传承人张钧的作品《双莲花鱼》就融入了中国传统的吉祥寓意,画面主体是两条鲤鱼,周围是莲花、莲蓬、莲叶等,有“连年有余”之意,象征富裕和富足。还有南通倪沈键的作品《靛之韵》,将蓝印花布融入家居装饰、墙面装饰中,为室内环境注入一份轻松、自然、生态的气息。值得一提的是,如东县实验小学美术教师高金梅的作品《其乐融融》先后入选中宣部、中国美协联合主办的“新年画,新生活”全国画展(2020),“首届中国乡土绘画(农民画)作品展”(2025),不仅刊载于《人民日报》(2021),还编入人教版美术教材。该作品把剪纸和农民画相结合,画面中间,一桌人围坐,晚辈为祖辈祝寿,递果、梳头、拍照等细节展现了亲情的朴素与温暖。四周则融入中国梦、精准扶贫、建设新农村等时代元素,在主题性表达上以小见大,回应当下,为新时代美育开拓新域。

张钧《双莲花鱼》剪纸

倪沈键《靛之韵》染织(蓝印花布)

高金梅《其乐融融》民间绘画

可以想见,我们要从历史传统、中华美学精神角度对其进行文化精髓和精神标识的提炼,揭示其审美特质,以此完成对民间文艺价值的认知与体悟。所以,亟需民间文艺评论工作者深入生活、扎根人民,用专业的、艺术的慧眼去挖掘民间文艺资源,品鉴民间文艺作品。不仅要从民间文艺作品的美学与艺术特征进行分析与阐释,还要借助民族学、人类学、历史学等多学科交叉研究予以丰富。只有正确引导民间文艺健康且持续发展的文艺评论,才是有价值的民间文艺评论。

三、以人才为抓手构筑民间文艺评论新高地

习近平总书记说:“在文化建设上,要重视人才培养,注重培育民族精神。” “要把文艺队伍建设摆在更加突出的重要位置,努力造就一批有影响的各领域文艺领军人物,建立一支宏大的人才队伍。”人才队伍是保障民间文艺生态得以良性循环的基础。如何培养民间文艺评论工作者,壮大江苏文艺评论队伍,是需要直面的问题。一般来说,人才库架构应该分为三个层次:高层人才库、中层人才库、基层人才库,即人才梯队。结合我省文艺评论人才队伍实际,考虑组建三支队伍:一是领军团队。主要由国内外高等院校、文化部门的知名学者、专家组成,他们不仅要凝心聚力,利用自身影响力发挥优势,还要吸引青年优秀民间文艺评论人才加盟,培养文艺评论生力军。二是专业团队。主要以我省各高校文学、艺术院系,作协、文联各协会以及媒体的专业人员为主,并广泛吸纳新文艺群体、网络评论者,通过民间文艺作品研讨会、新书发布会、线上线下讲座及培训等渠道厚植我省民间文艺评论人才沃土。三是后备团队。主要由各高校的硕士、博士生组成,要为他们的成长搭建更广阔的平台,比如主动为他们联络民间文艺家,加强与他们的沟通与交流,利用各类媒体资源推介他们的民间文艺评论文章。

以上梯队中,最有潜力、最有前景、最为重要的是专业团队,如何整合他们的力量决定了我省民间文艺评论在未来若干年的发展水平。专业团队若要协调一致地开展民间文艺评论,离不开核心人物的引领。这一人物相当于总导演、总策划,能为团队的目标、内容、方向领航,并为每位成员的成长与发展做好规划。更为重要的是,后备人才的培养不可小觑。由于民间文艺评论是文艺理论的一部分,其专业性、学理性非常强,需要潜心学习文学、艺术史论知识,在此基础上才会有更好的理性思考和理论概括能力。然而,当下高等教育过于注重书本知识,学生面对新事物、新现象、新问题往往束手无策,以至于无法介入社会文化热点讨论问题。鉴于此,建立我省民间文艺评论人才“工作坊”实属必要且很重要,这是我省文艺评论事业发展的基石,对培育具有良好艺术素养的民间文艺评论人才有所助益。只有充分发扬民间文艺评论的力量,才能让人民群众更好地认识本地区的文艺传统和文艺资源。

有必要补充的是,近四年出版的《江苏文艺研究与评论精粹》收录民间文艺评论文章共8篇,平均每年2篇。较之文学、美术、书法、影视、戏剧等评论,似乎偏弱了一些。我们需要关注民间文艺,更需要重视民间文艺评论人才培养。因为民间文艺更加接近生活的本真面目,评论的社会效益会更加显著。因此,省评协需结合全省文艺发展实际,整合现有资源,与省民协形成合力,调动协会会员深度参与江苏民间文艺评论,使之在更广阔的天地中彰显出更鲜亮的艺术光辉。

总之,江苏民间文艺作为中华文化的亮丽瑰宝和鲜明标识之一,是江苏大地绽放出来的文明之花,其传承与发展离不开良好的社会环境与文化环境,也离不开民间文艺评论来解码其精神内核。这种“接地气”的文艺评论既是对历史和生活现实的感知与真实映照,也是对未来美好生活的向往与期许,它必将带来民间文艺创作中内容与形式上的深化与创新。作为一名文艺理论评论工作者,我们要充分关注当下、关注民间,建立适应民间文艺长足发展的思维方式,不断挖掘民间文艺资源,拓展民间文艺审美风尚,以优质民间文艺评论催生优异民间文艺作品,江苏民间文艺才会焕发新的生机与活力。

作者简介

吴彦颐,江苏省文艺评论家协会理事,常州市文艺评论家协会主席,常州大学美术与设计学院教授。

来源:江苏省文艺评论家协会