“春江潮水连海平,海上明月共潮生”。流传千年的诗句,如璀璨星辰,照亮历史长河。

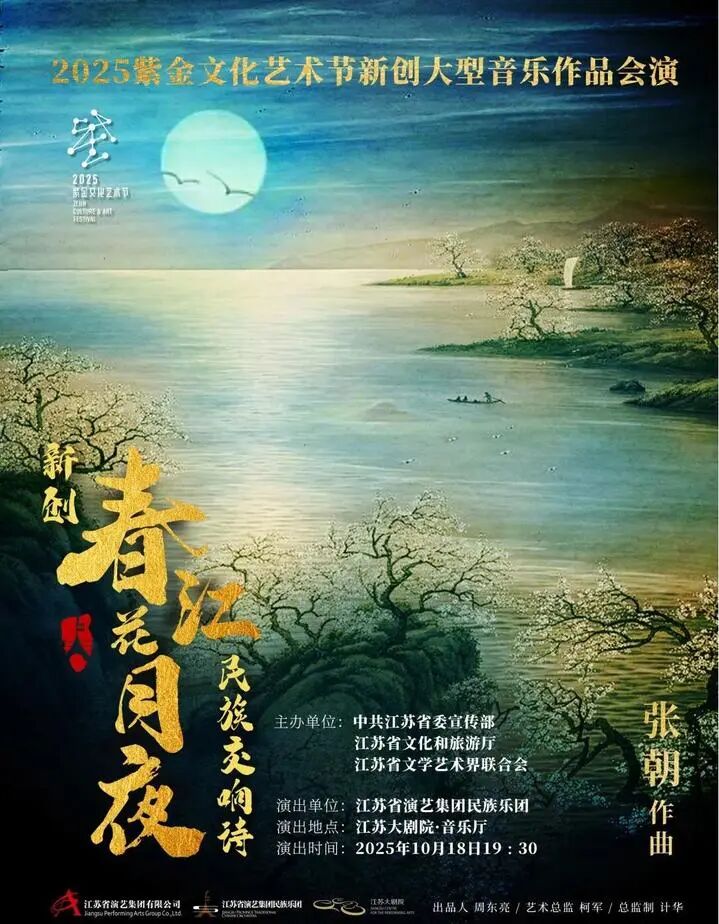

10月18日晚,2025紫金文化艺术节新创大型音乐作品——民族交响诗《春江花月夜》在江苏大剧院上演。

唐代诗人张若虚所作的《春江花月夜》,被誉为“孤篇盖全唐”。民族交响诗《春江花月夜》以该诗为精神内核,由江苏省演艺集团民族乐团演奏,融合传统美学与现代音乐语汇,为观众呈现了一场跨越时空的诗乐盛宴。演出融合交响化管弦乐、古筝与二胡协奏、独唱与合唱等多重表现形式,情感丰富,层次鲜明。

江苏省演艺集团民族乐团团长李阳表示,《春江花月夜》从2024年年初开始启动策划,于2025年5月首演,经过进一步的修改和加工,亮相本次紫金文化艺术节。

该作品曲作者、著名作曲家张朝表示,自己曾花2-3个月的时间对张若虚的《春江花月夜》进行深入学习和研究,诗中蕴含的精神和哲思为他提供了丰富的创作灵感。同时他也融入自身的独特视角对诗作进行解读,突破传统悲秋格局,将诗歌落脚于“情”的圆满与希望。

张朝将作品创新拆分为“春、江、花、月、夜”五大意象,分别对应青春、生命、理想、爱与人生;将原诗拆解为《序曲——海上明月》《春月——花月照林》《间奏——江流暗涌》《江月——孤月明空》《花月——诗国之舞》《逐月——逐月照君》《终曲——乘月寻梦》七个乐章,构建起“民族底蕴+交响形式+哲思内核”的全新音乐叙事体系。

张朝表示:“诗词诗歌给我们提供了太丰富的想象,让我们每一个乐章都焕发出跟诗歌一样的气象万千的风格。大家可以通过这个音乐会听到,每个乐章都有每个乐章截然不同的色彩,截然不同的风格,截然不同的情感表现,但是又浑然一体的效果。”

《春江花月夜》一诗诞生于江苏大地,其描绘的春江月夜美景与深沉哲思,成为江苏文化血脉中极具代表性的美学符号。无独有偶,张朝的祖籍也在江苏。他认为江苏的音乐就像这里的自然和人文一样清澈,但在清秀清澈当中也有深邃和宽广,甚至还有刚烈,是融会贯通的。也正是基于这样的血脉联系,张朝表示《春江花月夜》这部作品“从头到尾好像不是创作出来,不是写出来的,而是自然流淌出来的”。

青年古筝演奏家曹照照在此次演出中演奏《江月——孤月明空》篇章,她表示:“张老师特意去掉了古筝的一些惯用的演奏手法,而是选用了一些非常纯净的单音去演绎这首作品,我想他可能更加追求的是一种至纯至净的想象和思索性的东西。”

提到演奏中的挑战,她认为,“挑战其实不是在技术层面,更多的是在理解层面。乐曲中运用了这么多非常纯净的单音,我们如何能够让这些单音出现的时候并不乏味?我觉得它可能需要演奏者内心的控制力,这种控制力一定是基于对整首作品的深度的理解,才能传递到指尖,去控制每一个音之间相连的整体性。”

从“海上明月”到“乘月寻梦”,《春江花月夜》突破了传统古曲的演绎框架,是一次“以诗立骨、以乐传神、以哲铸魂”的艺术实践。

当《终曲》的旋律渐入尾声,舞台上“月痕”与“曙光”的交织,恰似张若虚笔下“落月摇情”与“朝阳初升”的哲学闭环。东方既白处,永远是下一个温暖的黎明。这场跨越千年的诗乐对话,不仅为观众带来了视听的震撼,更在当代语境中锚定了中华文化的精神坐标。

据悉,除《春江花月夜》,近年来江苏省演艺集团民族乐团还推出了《青春永恒》《大江南》《江风雅颂》《宝船音旅》等大型民族管弦乐新创作品,通过不断的创新创作有力推动江苏民乐的持续发展。

(荔枝新闻中心记者/郭梅洁 摄像/孙浩瀚 视频/冯其坤)