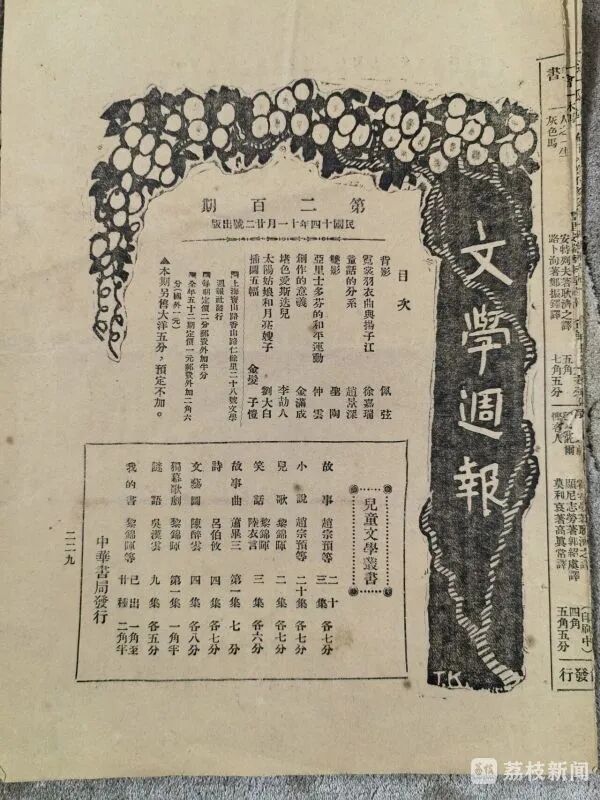

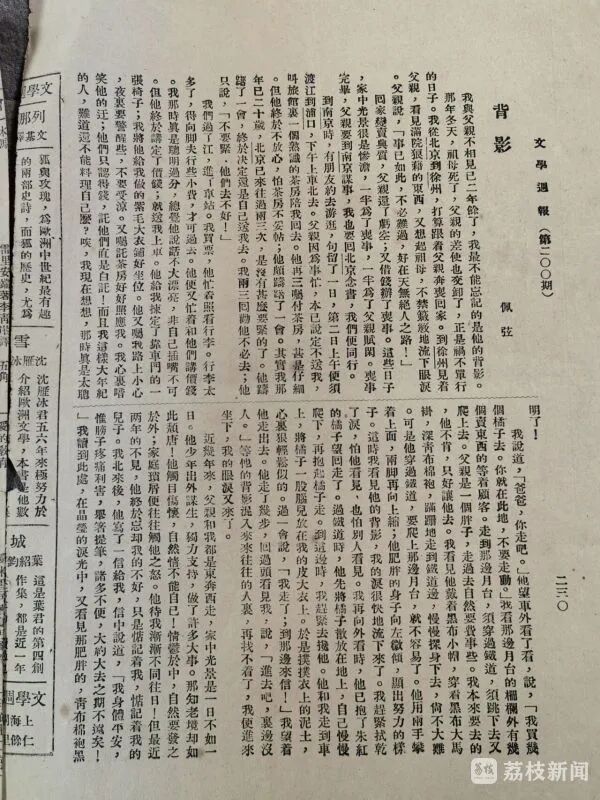

1925年11月22日,《背影》首次发表于《文学周报》,文中那个穿着黑布大马褂、蹒跚爬过月台为儿子买橘子的父亲形象,成为几代中国人记忆中最深刻的父爱符号。

100年后的今天,由扬州市文化广电和旅游局指导,扬州市少年儿童图书馆主办、扬州市曲艺研究所承办的“百年回眸·背影情深”扬州曲艺特别献映活动温情启幕。文学经典与扬州传统文化相结合,打造了一场跨越时空的“沉浸式”文化体验,让跨越百年的父爱故事在新时代焕发新的感染力。

活动现场,“父爱如山”扬州评话《背影》用醇厚的乡音娓娓道来,将父亲信中“我身体平安,惟膀子疼痛厉害”的朴素牵挂娓娓道来,让听众瞬间沉浸在深沉的父子深情中;“岁月如歌”扬州清曲《雁南飞》旋律婉转,伴着悠扬曲调,朱自清笔下那个抱着朱红橘子、动作笨拙却神情坚定的父亲身影仿佛跃然眼前;“印刻亲情”雕版印刷作品《心意》的展示,则以传统工艺定格亲情瞬间,让火车站台“轰隆隆”的列车声仿佛在耳畔回响;“百年背影”评述《永恒的和解》更深入解读文本内涵,引领现场观众走进朱自清与父亲之间深沉复杂的情感世界,感受那份跨越百年的理解与释然。

说、曲、雕、评四种艺术形式的融合,多维度挖掘了《背影》的情感内核与艺术价值,实现了从“听故事”到“刻画面”、从“唱情感”到“思文化”的全方位体验升级。对于现场参与的青少年而言,课本中静态的文字变成了可听、可感、可触的艺术表达,不仅让他们更深刻地理解了经典文学的魅力,更在曲艺的独特韵味中读懂了父爱背后的千言万语。而扬州曲艺与现代审美、经典文学的创新结合,也让这一传统艺术形式焕发出新的生机与活力。

值得一提的是,百年《背影》现场,一次次互动,像一束束光,把朱自清笔下的朴素亲情照得温热。有人在品读到“父亲蹒跚地爬过铁道”时红了眼眶,低声说想起自己的父亲深夜送医;有人在分享环节提到如今的亲情更像视频里的叮嘱、快递里的牵挂,形式变了,那份笨拙而深沉的爱没变。

百年流转,经典不曾褪色,因为亲情是永恒的底色。这现场的每一次哽咽、每一声掌声,都是《背影》在当下的重生,也是我们对亲情最温柔的回应。

活动总策划、扬州曲艺研究所党支部书记、所长马伟表示,此次“百年回眸·背影情深”特别献映活动,既是对文学经典的致敬,也是对地方传统文化的传承与创新。“活动通过经典文本与本土艺术深度融合,让跨越百年的情感共鸣在新时代持续传递,为青少年搭建起了解经典、亲近传统的桥梁,也为文化传承发展注入了温暖而坚实的力量。”马伟说。